Анонс от Международной издательской компании «Шанс».

2002 год, ведущий военный эксперт по стратегическим вопросам национальной безопасности Китайской Народной Республики, генерал Народно-освободительной армии Китая Цзинь Инань выступает с лекцией в Национальном университете обороны США. Один из слушателей, американский офицер, поднимается с места и с некоторой пренебрежительностью в голосе спрашивает: «Генерал, вот Вы говорите, что винтовка рождает власть (один из самых известных афоризмов Мао Цзэдуна — прим. автора), но ведь власть должна быть избрана демократическим путём. Может ли такой режим считаться легитимным, то есть, быть признан народом?» В аудитории повисает неловкая пауза. Что же отвечает генерал Цзинь? «На момент обретения независимости в состав США входило 13 штатов, а позже стало целых 50. Которые из них вас сами выбрали?»

В 2023 году в КНР отмечался 130‑летний юбилей со дня рождения автора упомянутого крылатого выражения, Великого кормчего Мао Цзэдуна. Нынешний председатель Си Цзиньпин выступил с речью, в которой назвал Мао «духовным сокровищем

», при этом признал, что, хотя он и «совершал ошибки

», его достижения нельзя преуменьшать, тем самым подтвердив общеизвестную формулу «70 % достижений, 30 % ошибок». Мао Цзэдуну принадлежит ещё один не менее «неполиткорректный» афоризм: «Революция — это не званый обед ‹…› …она не может совершаться так изящно, так спокойно и деликатно, так чинно и учтиво. Революция — это восстание, это насильственный акт одного класса, свергающего власть другого класса

». Становление принципиально нового государственного строя, принципиально нового общественного порядка, никогда не обходится без кровопролития и насилия, принцип, сформулированный председателем Мао, при всей его жёсткости и недопустимой в нынешней политической этике прямолинейности, неоспорим, так как доказан самой историей. Можно сколько угодно пытаться представить становление своего государства, как красивую и миролюбивую легенду, но даже самое поверхностное ознакомление с реальными документами и фактами не оставит от этой идеи камня на камне. Все попытки «смягчить углы» будут выглядеть как минимум неправдоподобно против реальных фактов прошлого.

Китайцы прекрасно умеют переосмысливать свои и чужие ошибки, извлекать из них бесценный опыт, позволяющий сделать нужные выводы и, насколько возможно, исправлять недочёты и упущения, при этом не отступая от выбранного курса и не отказываясь от намеченного пути. Такая последовательность и преемственность взглядов, по-видимому, заложена в самом их национальном характере и культуре. Разумеется, «официальная» версия прошлого всегда несколько мягче, и представленные в ней события преподносятся с более выгодного угла, однако, Китай не стремится «стереть» какую-либо часть своей истории или «замести под коврик» некрасивые моменты. Возможно, в силу этого многие произошедшие там события, в особенности, за период двух последних столетий, со стороны могут восприниматься, как нечто тёмное, страшное и непознанное, словно хроники из какого-то иного мира. Но так ли уж сильно история Китая изолирована от всемирной истории и так ли отличается, например, от российской? Разумно ли вообще воспринимать происходящее в разных частях мира обособленно, как некие «параллельные» сюжеты, почти не имеющие точек пересечения?

Можно по-разному относиться к полной бурь и катаклизмов истории ⅩⅩ века и по-разному оценивать роль, которую сыграл в ней Китай, сделавший в столь короткий срок поистине невероятный прорыв буквально во всех сферах: от экономики до военного дела, однако, что совершенно недопустимо, так это высокомерное отношение к «великому дракону», увы, зачастую присущее как западным, так и отечественным историкам. Как минимум, было бы странно и недальновидно считать страну, история которой насчитывает более 5000 лет, а площадь — почти 7 % от суши всей планеты, «актёром второго плана», а то и просто «декорацией», на фоне которой разворачиваются события и действуют «главные игроки» всемирного спектакля. Поразительное преображение полуфеодальной аграрной страны, которая, по выражению одного из командующих японской Экспедиционной армией генерала Итагаки Сэйсиро, и страной-то не являлась, а название «„государство“ лишь добавлялось территориям проживания автономных племён

», в сверхдержаву, вторую экономику мира, также едва ли можно считать побочным эффектом «большой игры» неких иных «главных действующих лиц».

К сожалению, для большинства российских обывателей, даже интересующихся современной историей, Китай остаётся почти terra incognita, где «что-то когда-то, наверное, тоже происходило», но нас никоим образом не касалось. «Великая Азия», якобы, от нас далеко и нам совершенно чужда и непонятна. Для некоторых удивительным и невероятным фактом становится, например, даже то, что Китай официально является страной-победителем во Второй мировой войне. Однако, в связи с произошедшим за последние несколько лет очередным сближением Китая и России, эта нелепая тенденция постепенно меняется. Так ли далеко от России что в географическом плане, что в культурном, её загадочный сосед? Настолько уж неочевидна связь между событиями, происходившими в нашей стране в ⅩⅩ веке, и событиями, происходившими в только что отошедшем от феодализма и пытающемся встать на «современные рельсы» Китае? Даже самый несведущий сторонний наблюдатель со всей очевидностью может проследить «родство» КНР и прекратившего своё существование уже более 30 лет назад СССР. Разумеется, никаких случайных совпадений тут тоже нет: Китайская революция (точнее, революции), по признанию самих их вершителей, были порождены Великой октябрьской революцией в России; основанная в 1921 году Китайская коммунистическая партия (КПК) стала «плотью от плоти» Коминтерна (читай, ВКП(б)); Красная армия Китая была создана по образу и подобию советской РККА не без помощи военных консультантов из Союза… Фактически все события китайской революции были либо санкционированы, либо происходили при непосредственном участии Советского Союза, что также даёт основания некоторым китайским историкам винить «старшего брата» в неудачах прошлого.

Люди постарше, возможно, помнят, как бабушки ругали их в детстве страшным и одновременно смешным словом «чанкайшист». Любители исторических достопримечательностей с удивлением для себя узнают, что в Новой Москве в усадьбе Старо-Никольское, оказывается, есть… Музей Ⅵ съезда Коммунистической партии Китая! (С 18 июня по 11 июля 1928 года с разрешения правительства СССР в бывшей дворянской усадьбе в обстановке секретности прошёл Ⅵ съезд КПК; решения, принятые на нём, оказались для партии, да и всего Китая, эпохальными, в том числе были сформулированы основные цели китайской революции и принята концепция партии. Так русская старинная усадьба стала колыбелью китайской революции. В настоящее время она отреставрирована за счёт КНР и находится в долгосрочной аренде). Если присмотреться повнимательнее к нашему совместному прошлому, можно найти ещё немало удивительных фактов и исторических связей: сына того же «китайского наполеона» Чан Кайши, чьё имя стало ругательством в Союзе, усыновила старшая сестра Ленина Анна Елизарова (Цзян Цзинго взял её фамилию по мужу и стал Николаем Владимировичем Елизаровым и, фактически, племянником самого Владимира Ильича); старший сын Великого кормчего Мао Аньин служил в штабе 2‑го Белорусского фронта и в должности замполита танковой роты Советской Красной армии с боями дошёл до Польши и Германии, был награждён орденом Красной Звезды и медалью «За боевые заслуги»; принимал участие в Великой Отечественной войне (а затем написал заметки о Сталинградской битве) и первый главнокомандующий ВВС НОАК Лю Ялоу.

Советский Союз, ставший в ⅩⅩ веке флагманом мировой революции, взрастил и дал путёвку в жизнь целой плеяде выдающихся деятелей китайской компартии и военачальников. Пожалуй, не станет преувеличением сказать, что кадры коммунистического Китая ковались в недрах открытых в Москве Коммунистического университета трудящихся Востока имени И. В. Сталина и Университета трудящихся Китая имени Сунь Ятсена. Достаточно лишь упомянуть таких выпускников советский университетов, как будущий фактический руководитель Китая Дэн Сяопин, в разное время занимавшие пост генерального секретаря КПК Цюй Цюбо, Цинь Бансянь (Бо Гу), Чжан Вэнтянь (Ло Фу), Лю Шаоци, а также Жэнь Биши, Не Жунчжэнь, личный секретарь Мао Цзэдуна, которого можно считать его неофициальным соавтором, в будущем — постоянный член Политбюро ЦК КПК Чэнь Бода, маршал КНР Е Цзяньин… В Университете им. Сунь Ятсена читали лекции выдающиеся революционные деятели своего времени, в том числе Лев Троцкий, Иосиф Сталин, Август Тальгейман, Илья Ошанин, Павел Миф и Владимир Вегер. В советских военных академиях училось множество выдающихся военачальников КНР, впоследствии вошедшие в верховное командование НОАК, в том числе её первый главнокомандующий маршал Чжу Дэ.

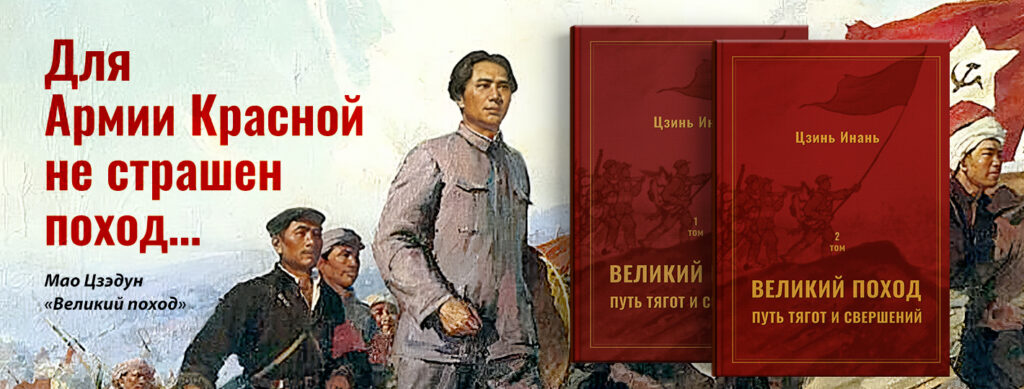

Но вернёмся к генералу Цзинь Инаню и его фундаментальному труду «Великий поход: путь тягот и свершений». Впервые эта книга, название которой звучало как «Великолепие тягот», увидела свет в Китае ещё в 2009 году и с тех пор претерпела множество переизданий и дополнений, при этом неизменно приковывая к себе внимание и вызывая бурные дискуссии как в стране, так и за рубежом. По слухам, её перевод на английский язык заказал Генри Киссинджер. Возможно, это придуманная для красного словца «сказка», однако, бесспорно, что проведённый экспертом такого уровня анализ исторических процессов и событий, способствовавших становлению Нового Китая, не остался без внимания компетентных служб ведущих держав. «Взгляд изнутри» всегда имеет особую ценность и может считаться неким первоисточником и отправной точкой для аналитической работы. Примерно через год после издания «Великолепия тягот» Организационный отдел ЦК КПК и Отдел пропаганды ЦК КПК совместно рекомендовали её для изучения членам партии и кадровым работникам по всей стране, а позже по ней был снят 12‑серийный документальный фильм.

Цзинь Инань работал над созданием своей книги с начала сбора материалов до завершения написания пятнадцать лет. За это время он изучил более 500 книг и монографий, более 3 миллионов различных документов, в том числе, архивных материалов военных ведомств. Изначально его исследование было задумано как своего рода отчёт, попытка свести воедино огромные по объёму и, порой, весьма противоречивые данные о знаковых событиях китайской революции, но постепенно оно превратилось в нечто более живое и даже личное. И в этом ничего нет удивительного, ведь для родившегося в 1952 году сына участника Великого похода, Антияпонской и Освободительной войны Цзинь Жубая и героической участницы Антияпонского сопротивления Чжэн Чживэнь это не просто история его страны, это по-настоящему семейная летопись. Должно быть, этим и объясняется несколько непривычный для российского любителя исторической литературы стиль изложения, да и сам ход мыслей автора, пытающегося заглянуть в душу каждому действующему лицу, что называется, «понять и простить». Для него они не фигурки на шахматной доске большой игры, а, прежде всего, люди со своими слабостями и достоинствами, ошибками и гениальными решениями, так что и читатель невольно попадает под их обаяние: начинает сочувствовать и сопереживать одним, и испытывать негодование в адрес других. Впрочем, китайская историческая наука не склонна выносить однозначные вердикты, объявляя кого-либо абсолютным злодеем.

История для автора — это переплетение судеб множества личностей, и, хотя книга посвящена событиям от 20‑х годов ⅩⅩ века до создания КНР, он не оставляет своих персонажей и далее, прослеживая их жизненный путь до конца. Генерал Цзинь на протяжении всего своего, порой весьма непростого, повествования словно ведёт диалог с читателем на равных, предлагая посмотреть на ситуации и исторические события с разных сторон, а то и пофантазировать, а что было бы, если бы… И снова неподготовленный российский читатель, со школы впитавший истину «история не знает сослагательного наклонения», впадает в недоумение. А что, так можно было? Но вскоре эта своеобразная игра даже затягивает, несмотря на то что доподлинно известно, чем дело кончилось в финале. Как и большинству китайских писателей присуща автору и изумительная поэтичность и даже лиричность в описании образов, пейзажей и событий, что вкупе со знакомым нам с детства соцреалистическим стилем повествования создаёт весьма необычное, но и весьма привлекательное сочетание.

И всё же, помимо неоспоримых художественных достоинств и освещения впечатляющего количества исторических материалов, на наш взгляд, главная ценность книги Цзинь Инаня «Великий поход: путь тягот и свершений» в том, что она позволяет восстановить в сознании причинно-следственную связь событий, посмотреть с научной точки зрения на «туманные стороны» истории и понять их логику. Едва ли можно найти однозначный ответ на вопрос «как так получилось», но вполне можно проследить, как развивались события, какие из них стали определяющими, что осталось в тени, но оказало не меньшее влияние. Эта книга — уникальный анализ «с китайской спецификой» полной взлётов и падений истории китайской революции, длительной истории дружбы и «охлаждения», взаимопомощи и недопонимания Китая и Советского Союза, возникновения и становления на мировой арене Нового Китая.