Он с детства с музыкой дружил,

А в ней так мало нот…

И если что-то одолжил,

То, может быть, вернёт.

А. Иванов

«Дорогая мисс Хилл, посылаю вам с этим письмом очередной нахальный вклад, призванный умножить мои беды. Не знаю, что говорит по этому поводу закон. Полагаю, что, поскольку придуманные имена нельзя рассматривать как частную собственность, юридических препятствий к опубликованию своего продолжения у этого молодого осла не будет, если только ему удастся отыскать издателя с хорошей или сомнительной репутацией, который согласится принять подобную чушь».1

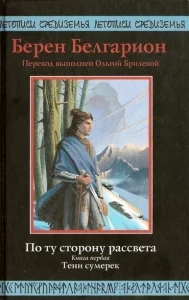

Во второй раз начинаю рецензию с одной и той же цитаты. Уж очень уместна эта цитата применительно к произведению, на которое рецензия пишется. А именно, к роману О. Брилёвой «По ту сторону рассвета», являющемуся авторской переработкой одного из ключевых преданий мифологии Дж. Р. Р. Толкина, повести о Берене и Лутиэн.

Во второй раз начинаю рецензию с одной и той же цитаты. Уж очень уместна эта цитата применительно к произведению, на которое рецензия пишется. А именно, к роману О. Брилёвой «По ту сторону рассвета», являющемуся авторской переработкой одного из ключевых преданий мифологии Дж. Р. Р. Толкина, повести о Берене и Лутиэн.

Некогда, задавшись честолюбивой целью создать собственную авторскую мифологию «от преданий глобального, космогонического масштаба до романтической волшебной истории

», Толкин мечтал о том, чтобы «циклы объединялись в некое грандиозное целое — и, однако, оставляли место для других умов и рук, для которых орудиями являются краски, музыка, драма

»2. Этой цитатой обычно и контратакуют оскорблённые в лучших чувствах «молодые ослы

», в ответ на первую. Вот же оно, обоснование для «продолжательства»!

«В прочитанных — и полюбившихся, чёрт возьми! — книгах оставалась некая лакуна, которую очень хотелось заполнить» (О. Брилёва).

Ведь сам автор — едва ли не намеренно зарезервировал место для других умов и рук (подтекст: почему бы в таком случае не для моих?) Верно, оставлял. Вот только умы и руки разные бывают. Толкин искренне восхищался иллюстрациями Паулины Бэйнс («Это больше чем иллюстрации, это сопутствующая тема

»,— восторженно писал он (письмо № 120),— а вот «шедевр» Барбары Ремингтон, обложку к «Хоббиту», на которой изображались лев, два страуса-эму и дерево с розовыми плодами-луковицами, почему-то не одобрил… («Мне начинает казаться, будто я заперт в психушке

»,— сетовал по этому поводу Толкин в письме № 177). Хотя почему бы? Странный человек, право… Обложка Барбары Ремингтон вроде бы тоже вполне себе лакуны заполняет. Кто сказал, что в Средиземье не могут расти деревья с плодами-луковицами? А страусы-эму — может, они на самом деле — авторская интерпретация балрогов… и крылья есть, и не летают, а то вот с наличием крыльев у балрогов вопрос тоже спорный… :-))) И против музыкального цикла Дональда Суонна на свои стихи Толкин отчего-то нимало не возражал. Да, к творению всей своей жизни Толкин относился более чем трепетно, однако «сопутствующую тему

» вполне готов был одобрить. Вот только грубых диссонансов отчего-то не терпел, отсюда — вполне объяснимая реакция на «молодых ослов

» с их «продолжениями»…

Но, может статься, при жизни Толкину просто не повезло: не родился ещё тот юный талант, способный написать «сопутствующую тему

» к его эпохальному творению, да так, что, прочитав «сиквел», автор восхищённо зааплодировал бы, и «в гроб сходя, благословил

»? И лишь сегодня, сейчас этот долгожданный талант в лице О. Брилёвой приносит свой шедевр в виде внушительного двухтомника на алтарь почитания Профессора?

Об этике «апокрифирования» рассуждать можно долго, и так и не прийти к определённому выводу. Кто воспитан в принципах «чужое брать нехорошо», кто искренне считает, что «любовь оправдывает всё» (в том числе, очевидно, и насилие над любимым материалом). Рассуждает, очевидно, ощущая некоторую уязвимость своих этических позиций, и автор «продолжения». Публикацию своего романа Брилёва предваряет статьёй, теоретическим обоснованием, так сказать, где пытается, для себя ли, для других ли, ответить на вопросы: зачем, почему, как («Сиквел: игра на чужом поле»). Если пробиться сквозь дешёвый эпатаж стилистики данной статьи, одна из первых мыслей, которую постулирует автор, ссылаясь ни много ни мало как на великого Шекспира, известного переписывателя чужих сюжетов, сводится к следующему: продолжение уместно и оправданно, если продолжатель сделает лучше оригинала.

«Пример Шекспира показывает, что чужие герои, чужое мировосприятие, чужие образы — ничего не решают, если у сиквелиста хватает пороху сделать лучше».

Вот Джон Мильтон, скажем, в первых строках «Потерянного рая» выражал надежду придать своей поэме толику авторитетности Священного Писания! А не сравняться ли очередному сиквелисту с великим Толкином, самым «кассовым» автором ⅩⅩ столетия? Мысль заключительная: автору, чей материал заимствуют и перерабатывают, должно чувствовать себя польщённым.

«Самую разумную в этом отношении позицию занимает, по-моему, Б. Н. Стругацкий, давно решивший для себя, что реклама лишней не бывает, а если тебя дописывают — значит, ты стал не только писателем, но и писателем культовым» (О. Брилёва).

Проблема в том, что ни к рекламе, ни к культовости Толкин не стремился; напротив же, «бум», возникший вокруг его книг и его имени, изрядно пугал его и озадачивал. Впрочем, если так, то, очевидно, сам виноват: не ценил своего счастья. Целого табуна молодых ослов, то есть.

Итак (как явствует из логики статьи): из глубокой любви, и делая тем самым комплимент любимому писателю, автор романа «По ту сторону рассвета» берётся за детальную проработку одного из ключевых эпизодов толкиновской мифологии. К этому преданию сам Дж. Р. Р. Толкин возвращался не единожды: существует прелестное раннее «Сказание о Тинувиэль», существует прозаический вариант «Сильмариллиона» и краткая компиляция в рамках «Квенты», существует пространное стихотворное переложение «Лэ о Лэйтиан», не считая множества черновиков; и, автор продолжения, надо отдать ей должное, с данными текстами знакома отнюдь не понаслышке. Более того, судя по предварительной статье, О. Брилёва отлично осознает всю сложность стоящей перед нею задачи.

«По моему глубокому убеждению, мир Автора можно дополнять, но нельзя перестраивать и разрушать. Начиная игру, ты принимаешь ВСЕ реалии, которые задал тебе Автор. И тем сложнее тебе придётся, чем больше этих реалий и чем тщательней они выписаны».

Мысль в кои-то веки неоспоримая.

И вот здесь-то и начинаются проблемы, крупные, средние и мелкие. Да, поверхностная проработка реалий сделана на первый взгляд убедительно. В смысле, внешний глянец наведён — залюбуешься. Нет, безусловно, и здесь придраться есть к чему. Начиная с транслитерации фамилии «продолжаемого» автора, многострадального Дж. Р. Р. Толкина.

О. Брилёва демонстрирует глубокое знание и «канонических» текстов, и черновиков, и даже довольно-таки редких статей, заимствуя оттуда «кирпичики» и декоративные детали для своего мира: имена, персонажей, аллюзии, понятия. Словом, знает, что такое осанвэ и кто такие каукарэльдар.

Герои романа при необходимости способны сказать слово-другое на разработанных Толкином для соответствующих народов эльфийских языках: на квенья и на синдарине, тем более, что языки — «одна из основных мирообразующих реалий Толкиена

». Нет, делается это не всегда правильно; скажем, форма ж. р. от «нолдо» и «нандо» образуется при помощи суффикса -иэ: нолдиэ и нандиэ, никак не нолдэ и нандэ. Со смягчением буквы «л» в эльфийских словах творится нечто странное: при том, что правило жёстко сформулировано в приложениях к «Властелину Колец» (смягчается после и, э, но не в других позициях), мы имеем «Этиль

» и «Бретиль

», но «Нарсил

», «Эдрахиль

», но «Эминдил

», «Ульмо

», но «Элберет

», а уж слово «Сильмариль

» автору, разрабатывающему мир Толкина, и вовсе зазорно неправильно транслитерировать… Создаётся впечатление, что в написании имён автор исходит исключительно из собственной прихоти.

Да и в том, что касается неязыковых подробностей толкиновского мира, автору случается пропустить оплошность-другую. «Среди нолдор не встречаются волосы цвета снега…

» См.— серебряноволосая Мириэль Сериндэ? «Берен узнал Фингона, русоволосого эльфа…

» Что-то, увы, не так было с цветовой гаммой того палантира, в котором Берен увидел русоволосого Фингона, ведь Фингон — темноволос3. А ведь именно тщательную проработку уже «выписанных реалий

» О. Брилёва ставит непременным условием для «сиквелиста

», если верить статье.

Со словоупотреблением у автора тоже не всегда всё в порядке. Фиал — это вовсе не светильник («В свете фиалов переливались мелкие кристаллики

»); в поэтической речи это — чаша, кубок. То, что автор подразумевает под «камнеметалкой

», традиционно называется «камнемёт». Текст изобилует варваризмами, зачастую употреблёнными отчётливо «для красного словца». Так, на каждом шагу встречается латинское слово aula в транслитерации кириллицей (Сноска 37: «большой зал в средневековом замке

»). В ряде падежей помянутая «аула

» выглядит не иначе как комично, тем более применительно к быту горцев:

«Это и была та самая Морготова аула, о которой так много говорилось вечерами в ауле [ау́ле?] Каргонда»…

Словом, как говорится, «…кочевал с трибой рамапитеков по Араратск. долине

»4. Автор охотно вставляет в текст слова, «выдернутые» из иного культурного контекста, опять-таки, не всегда уместно — и не всегда правильно их атрибутируя. Например, всяческие скандинавизмы (тинг, трэль), долженствующие свидетельствовать о глубокой эрудиции автора. Свидетельствуют же они порою лишь об изрядной каше в голове.

«Трэль — раб, над которым хозяин имеет почти все права… Именно это староанглийское слово Толкиен использовал в „Сильмариллионе“ для обозначения людей и эльфов, попавших в зависимость от Моргота» (Сноска 54).

Всё бы прекрасно, однако в такой форме слово это используется в переводе скандинавских памятников и не иначе. Соответствующая английская форма thrall, при том, что оно архаично-возвышенное, из общего контекста как явление чужеродное не выбивается (да и произносится иначе, к слову сказать). Примерно с тем же эффектом можно было бы, скажем, написать: «на залитой лунным светом глада (glada) тёмного вуду (wudu)

», мотивируя тем, что в тексте «Сильмариллиона» использованы слова древнеанглийского происхождения «лес

» (wood) и «поляна

» (glade).

Словом, при виде «Морготовой аулы

» и прочих трэлей на память тут же приходит бессмертный отчёт о горной экскурсии из романа М. Твена «Пешком по Европе»:

«Наутро хогглебумгуллуп стояла такая же скверная, но мы двинулись в путь, несмотря ни на что. С полчаса моросило, потом шёл Regen, и мы укрылись под нависающим утёсом. Однако стоять, сбившись в кучу… показалось нам не слишком agreable, и мы… направились дальше, утешая себя тем, что зато знаменитый Waserfall покажется нам en grande perfection. И надо сказать, мы не были напперсоккет в своих ожиданиях…»

Автор сего опуса, на вопрос, зачем, скажем, вместо английского «погода» использовать китайское «хогглебумгуллуп»5, которое выражает абсолютно то же самое (А чем, собственно, невесть откуда взявшаяся «аула» лучше «залы»?), сетовал, что знает лишь десяток французских слов, по латыни и гречески того меньше, а ведь иностранные слова абсолютно необходимы для украшения слога! Все к этому стремятся!

И всё же все эти лингвистические/культурологические погрешности не так бросались бы в глаза, если бы — не нарушения более глобального, концептуального плана. Нарушения, способные зачеркнуть всё убедительное и глубокое, что только есть в этой книге. Погрешности не на уровне языка, а на уровне мировоззрения.

Один из «секретов» мира Толкина состоит в том, что мир этот, автором построенный в рамках жанра героического эпоса/мифа, накрепко сплавлен с тканью именно этого жанра, а жанрообразующие свойства неразрывно вплетены в канву вторичного мира.

«Апокрифы» продолжателей в большинстве своём пытаются перевести мир «в рамки» иных жанров, осовремененных (фэнтези-боевик, дамский любовный роман, детектив) — и терпят неудачу за неудачей. Собственно говоря, жанр фэнтези как раз и способствует «смене культурного кода», становится средством перевода эпоса на язык современности, перебрасывает мост от мироощущения далёкой от нас, чужеродной культуры/этноса к сознанию современному. От «Беовульфа» — к гарднеровскому «Гренделю». От Мэлори — к «Туманам Авалона» М. З. Брэдли. Для мира Толкина такая смена «кода» губительна, разрушает его изнутри. Жёсткую жанровую «заданность» сознавал и сам автор: недаром же отказался создавать на тех же декорациях детектив-триллер. Однако сиквелисты, и Брилёва в их числе, вступают именно на этот путь — и путь этот заканчивается тупиком. Пытаются приблизить мир к современному восприятию — и сами же его зачёркивают.

В определённых кругах считается, что современный театр не соответствует жизненной правде, если на сцене в обязательном порядке не представлено трёх абсолютно необходимых элементов: а) ненормативной лексики, б) акта дефекации, в) плотского соития. А, напротив, если все три элемента представлены — тогда это самое «оно», жизнь как есть, реалистичное, убедительное искусство, в отличие от анемичных условностей классического театра. Тот же принцип «работает» и в отношении литературы. И роман О. Брилёвой современным требованиям отвечает по всем трём пунктам. Ненормативная лексика — да пожалуйста, сколько угодно. Неаппетитные подробности («правда жизни») — да легко: с похвальной регулярностью героев выворачивает наизнанку, герои напиваются «вдрабадан» и демонстрируют здоровую физиологическую реакцию по отношению к противоположному полу. Причём чем «светлее» персонаж, тем охотнее используются данные конкретные средства создания образа. Угадайте, какую ключевую фразу выберет великий герой Берен в качестве своего рода «пароля», замыкающего память? Может быть, одну из афористичных формул «северного героизма»?.. «Сила иссякла — сердцем мужайтесь?

»6 А вот и нет. «Одно дело доблесть, а другое — удача?

»7 Опять нет. «Обгадишься один раз, а засранцем называют всю жизнь…

» — вот воистину нетривиальная «спонтанная ассоциация» героя брилёвского романа. И, надо заметить, в случае брилёвского Берена более чем предсказуемая. Вот только убедительности эти три обязательных составляющих данному роману в контексте толкиновской реальности отчего-то не придают, в отличие от варианта самого Толкина, где пресловутые три элемента, что характерно, отсутствуют напрочь. Потому что на поверхностном уровне настоящей убедительности не создашь, а глубинный — не проработан. В «Лэ о Лейтиан» персонажам не нужно блевать в снег и заниматься любовью в военном лагере, чтобы в них поверили… Как-то умудряются они и без этого обходиться.

Один из первых эпизодов легенды: история Горлима Злосчастного. Дортонион захвачен Врагом; законные правители, Берен и его отец с небольшим отрядом смельчаков оказались на положении изгнанников. Горлим, один из бойцов отряда, вернувшись однажды к своему разорённому дому, видит в окне призрак погибшей жены — и, позабыв об осторожности, попадает в ловушку Врага. И, стремясь спасти жену, становится предателем: выдаёт своих сподвижников. Отряд гибнет: все, кроме молодого Берена, который в тот момент охотился далеко от места событий. Берену снится сон-предостережение, и он возвращается — на пепелище.

Ан, нет, сообщает нам автор, это лишь красивая легенда. На самом-то деле всё было иначе. И мы получаем вторую версию того же самого события, максимально приближённую к «правде жизни». Горлим, один из бойцов отряда, отправился в деревню навестить любимую жену, живую-здоровую. Только в тот раз за ним увязался и молодой Берен — в гости к «бойкой молодке

». Деревенский доносчик выдал злополучного Горлима; его схватили и пытали вместе с женой. Что имел «удовольствие» наблюдать проснувшийся в объятиях молодки Берен. Далее — по тексту: Горлим становится предателем, Берен не успевает предупредить отряд вовремя.

В эссе «О волшебных историях» Толкин писал о том, что всякий, владеющий языком, может сказать «зелёное солнце». Зато создать Вторичный Мир, где зелёное солнце было бы на своём месте, где мы поверили бы в него всецело и безоговорочно — это неизмеримо труднее. Потому что для «зелёного солнца» требуются иные, чужеродные законы, а главное, понимание того, что такие законы во Вторичном Мире есть: ощущение того, что там, «внутри и снаружи, всё по-другому

». Слабость большинства современных фэнтези в том, что чужеродность в них отсутствует напрочь, подменяясь менталитетом насквозь осовремененным, даже если декорации наводят на мысль о стилизованной «старине глубокой». «Зелёное солнце» просто приклеивается сверху: вот, посмотрите, какой, однако, фантастический мир, в нём даже солнце — и то зелёное! А персонажей, между прочим, зовут Берен и Лютиэн, а не Джон и Мэри, так что, конечно же, это иной, волшебный мир! Вот только зелёное солнце подвешено на неубедительной ниточке, как у плохого фокусника; поскольку наличие иных законов в менталитет автора почему-то не вписывается, и автор азартно тащит в иной мир то, к чему привык здесь. Да герой Берен десять лет на войне, мыслимое ли дело, чтобы при этом он да не переспал со всеми мимопроходящими вдовами? Конечно, немыслимо. А то, что толкиновский мир живёт по своим законам, не объясняющимся моралью/физиологией века двадцатого — да быть такого не может!

Тот же благородный герой Берен, в самом начале романа, обсуждает с эльфийской принцессой «основы сексуальных отношений в народе людей

». Если бы настоящий, толкиновский Берен данную лекцию выслушал, он а) узнал бы немало нового для себя, б) остался бы до глубины души озадачен. В крайнем случае, нечто подобное он мог бы излагать «отстранённо», как некие абстрактные сведения: «В моём народе этого нет, но мы слышали, что эти дикари с востока…» В толкиновском мире люди западных областей (Три Дома эдайн, воспитанные эльфами — так уж всенепременно) жёстко моногамны. Сам Толкин оговаривал эту весьма украшающую род человеческий подробность в одном из писем, в котором, к слову сказать, речь идёт главным образом о хоббитских обычаях, а о людских — уже как обобщение:

«Насколько мне известно, хоббиты повсеместно отличались моногамностью (и вторично вступали в брак крайне редко, даже если жена или муж умирали совсем молодыми)…»

И далее:

«На западе „моногамия“ практиковалась повсеместно, а иные системы воспринимались с отвращением, как нечто, что бывает только „под властью Тени“…» (письмо № 214).

Заглянем в хроники, заглянем в генеалогии: найдём ли мы хоть один случай повторного брака? Найдём один, в генеалогиях Гондорских наместников уже Третьей эпохи: Турин Ⅰ, женат дважды, что в тех же генеалогиях отмечается как явление крайне редкое. В Первую эпоху — не зафиксировано ни одного. А ведь в военные, неспокойные времена, надо думать, и вдовы в защите нуждались, и осиротевшие дети; и проблема продолжения рода ещё как стояла. Что ещё более показательно, найдём ли мы во всём объёмном корпусе текстов, включая черновики, от Первой эпохи до Четвёртой, хоть одного внебрачного ребёнка? Будь то бастард-злодей в духе шекспировских, будь то благородный незаконнорождённый, в котором однажды «заговорит отцовская кровь»? Не найдём. Что по меньшей мере странно… исходя из «правды жизни». Так что сцена с Сильмарет, вдовой Белегунда, являющейся явившейся в спальню к герою «в одной сорочке тонкой, белой

»8 под стать Кондвирамур, при всей её «душещипательности» оказывается в высшей степени неправдоподобной. А уж князья эдайн, берущие себе наложниц из полуорков, это вообще выдержки из сборника сказок Дальнего Харада…

«Когда Моррет выросла, её, миловидную даже по человеческим меркам, сделал своей наложницей сын дана — и, видимо, любил её и её детей, хотя у него была ещё и жена и дети от неё…»

Причём по данному эпизоду судя, в брилёвском мире это — положение вещей вполне естественное: удивляет мирных поселян не столько само понятие «наложница

»,— по всей видимости, в данной среде оно — явление знакомое и привычное, сколько не вполне традиционный выбор любимого князя, достойнейшего из правителей, верного вассала Берена…

Как ни трудно Брилёвой смириться с наличием во Вторичном мире Толкина жёсткой моногамности, а придётся продолжить этот неоспоримый постулат и далее: люди Запада (и даже маленькие, смешные хоббиты в том числе) не только моногамны, но и целомудренны. Более того, всё, что от данной нормы отклоняется,— вызывает лишь отвращение как «искажение Врага». И уж тем более — в народе Берена и в роду Берена, чей образ жизни, обычаи, мировоззрение достаточно чётко «калькированы» с эльфийских. Ну, устроены люди Запада так, по факту. Это всё равно, как попытаться дёшевой потаскушке нашего времени объяснить суть понятия «целомудрие». Нет, слово она запомнит, и даже без ошибки напишет, но сути не поймёт, а крайне удивится про себя: дескать, и есть же странные люди на свете, которые так по-дурацки устроены! Дешёвая потаскушка при удачном раскладе и замуж выскочит, и детей родит, и даже к причастию ходить будет в положенные дни — а всё равно спать с кем попало не перестанет, потому что не поймёт по факту, «а зачем этого не делать», если и тебе хорошо, и хорошему другу, а то и подружке приятно. Вот и в мире Толкина это — некая данность: ну, не понимают люди Запада, воспитанные эльфами, отсутствия целомудрия. В смысле, зачем это надо и какой в том смысл. Объясните человеку из Трёх Домов, что, на самом-то деле, чужие жёны и случайно встреченные девицы заключают в себе некую неодолимую притягательность — он просто не поймёт. Не то, чтобы вздохнёт и подумает про себя: «Ах, как хотелось бы, жаль, закон запрещает»,— а в самом деле не поймёт, где тут притягательность. Грязь, она и есть грязь; и стремиться в ней вываляться — по меньшей мере странно. Таков один из законов мира Толкина, закреплённый в канве текстов. И не то, чтобы «хорошие» герои, обуреваемые искушениями, с этими искушениями успешно (или не слишком успешно) справлялись. Просто конкретно такого искушения перед ними не стояло. И даже после десяти лет на войне ничего к одинокой вдове не почувствует благородный герой, кроме глубокого сочувствия к её горю. Недаром же одним из «маркеров» «искажённости» для банды изгоев в «Нарн и хин Хурин» становится именно этот аспект реальности: Турин сам становится предводителем изгоев, зарубив главаря, что гнался за девушкой-халадинкой. Изгои — потому и изгои, что позабыли о законах божеских и человеческих, перешли на стадию «эдайн так не поступают»; именно поэтому присоединиться к ним для Турина — шаг «вниз», нравственное падение; в противном случае этот отряд ничем не отличался бы от отряда Барахира, который, при том, что жизнь ведёт столь же бесприютную, более чем светел. И пересказ эпизода о Горлиме Злосчастном в исполнении О. Брилёвой вызывает в лучшем случае недоумённое разведение руками: ну, и зачем вам понадобилось подливать этой грязи? Чем вас этот элемент истории в оригинале-то не устроил? Не говоря уже о том, что и в сюжетообразующем смысле эпизод становится куда менее убедительным, нежели в первоисточнике. С какой стати Берен не успел предупредить отряд, если и «карателям», и Берену вроде бы стартовать предстоит из одной и той же точки? Деревня оцеплена, как поясняет автор, бедный Берен выбраться ну никак не мог в течение всего следующего дня? Это ради одного-то человека — деревня оцеплена? Которого, в общем, уже взяли и пытают?

Итак — один из постулатов толкиновского мира: люди Запада моногамны и целомудренны. А современное сознание ну никак не в состоянии примириться с чужеродностью и непохожестью, которую личностно понять не в состоянии: да нет же, быть того не может, это всё красивые сказки, сейчас мы объясним, как всё на самом деле происходило-то. И автор охотно объясняет, подбавляя «правды жизни» — и побольше, побольше. Что скажет княгиня Эмельдир своему сыну, выслушав из его уст рассказ о визите к «бойкой молодке

» и о последующей гибели отряда? Да ничего особенного и не скажет: дескать, мальчишки всегда мальчишки, дело житейское… А что скажет княгиня Эмельдир в ответ на рассказ сына о том, что вот встретил он и полюбил эльфийскую принцессу? Вот тут-то она и рассердится: дескать, и когда ж ты научишься думать головой, а не иной частью анатомии? Нет, сама княгиня выразится ещё определённее, в лучших традициях повышенно «светлого» персонажа в брилёвском исполнении… Тем более что в прошлом её сына «бойкая молодка

» отнюдь не одна. И это — не исключение, это — норма, по замыслу автора, по всей видимости, прибавляющая обаяния главному герою (этакий славный малый, ничто человеческое ему не чуждо…) и его друзьям-приятелям. В контексте брилёвского романа отсутствие целомудрия, что бы уж там ни объяснял Берен в первых главах эльфийской принцессе, вовсе не маркер «искажённости», а, напротив, характеристика явно из числа положительных. К сожалению, автор, в силу возрастной9 ли или духовной незрелости явно не способна отличать Мужества с большой буквы от вторичных (или первичных?) половых признаков. Вот славному Берену пересказывается история женитьбы его закадычного друга, Роуэна:

«Говорят, что Фарамир застал его со своей дочерью в таком положении, что Роуэну оставалось только жениться — или распрощаться с тем, что отличает мужчину от женщины…»

Удивляется ли кто-нибудь подобному сватовству? Да нисколько: в трактовке Брилёвой для народа эдайн и это в порядке вещей. Равно как и торчать под окнами спальни молодожёнов в брачную ночь: именно так развлекается подрастающий Берен и другие «юные лоботрясы

»… Вот трогательный оруженосец Берена, подросток Гили, размышляет о том, что делать с захваченной в плен девушкой, за судьбу которой чувствует себя ответственным.

«У Берена он не решался просить совета, потому что, когда тот находился в добром духе, советы его были непристойными».

Оставить пленницу в армии Гили опасается: угадайте, почему? Правильно, потому что при отсутствии защитника девушка станет всеобщей добычей. Это, если кто не понял, Очень Светлое Войско, оплот борьбы с Морготовой тьмой.10

Ещё одна вопиюще противоречащая толкиновскому миру подробность: рабство в народе эдайн. Явление, опять-таки, в контексте романа Брилёвой распространённое повсеместно и ни у кого удивления не вызывающее. Купец из халадин намерен объявить рабом мальчишку-сироту, и, опять-таки, поступок Алдада кажется из ряда вон выходящим лишь в силу юридической незаконности происходящего: юный Гили — свободнорождённый.

«— …Ты проследуешь за мной до Амон Обел и там, на тинге, я объявлю тебя своим рабом.

Гили от потрясения и неожиданности не знал, что сказать — только головой тряхнул.

— Чего мотаешь башкой? — голос Алдада сделался жёстким, глаза сузились.— Ты — что надо: смышлёный, смирный — не бойся, к чёрной работе не приставлю. Будешь работать по дому, годика через три хорошо тебя женю. Мои рабы не бедствуют, не дрожи».

Более того, ближайшее окружение Берена вмешательство своего князя склонно не одобрить: дескать, а стоит ли из-за мальчишки ссориться с сильными мира сего? Дескать, одним рабом больше, одним меньше… Само понятие рабства эдайн нимало не удивляет. «Дети орков не могли вырасти свободными: отцом Моррет стал хоть и человек, но всё-таки раб…

»,— сообщается походя, как само собою разумеющееся.

В каком же контексте встречаем мы слово «раб» (thrall) в непосредственно толкиновских текстах? Как верно отмечалось многими, в первую очередь в контексте сугубо отрицательном: рабский труд в Ангбанде. Отдельно взятое, слово может использоваться как величайшее из оскорблений: рабом называет Моргота Хурин в «Речах Хурина и Моргота». И в одном-единственном месте слово это употреблено там, где речь идёт о хадорингах. Маленький Турин просит сперва мать, а потом старика-слугу… объяснить ему, что это такое. «Я не знаю, что такое раб

»,— говорит он Морвен. Ну, не входит данное слово в активный словарный запас наследника дома Хадора! Что по меньшей мере странно, если бы институт рабства у эдайн и в самом деле существовал. И вот старый Садор, немало повидавший на своём веку, неохотно просвещает Турина:

«Раб — это бывший человек. С ним обращаются как со скотиной. Его кормят, только чтобы он не умер, живёт он только затем, чтобы работать, а работает только под страхом побоев или смерти».

Ср.:

«…Орки, смелея с каждым днём, рыскали там и тут, и без числа гномов и Тёмных эльфов захватывали в плен и волокли в Ангбанд, и обращали в рабство, и принуждали использовать своё искусство и магию на службе у Моргота, и трудиться, не покладая рук и проливая слезы, в его копях и кузнях» («Квента», 9).

Рабство в глазах эдайн — это однозначно то, что ассоциируется с морготовой тьмой. Дети эдайн не знают, что это такое… как бы ни хотелось автору данного апокрифа перевести толкиновский мир в контекст скандинавской действительности.

И подобными «НЕ БЫВАЕТ» роман просто-таки нашпигован. Берен — Берен! — заключает договор с Сауроном. Берен — Берен! — валяется в ногах у орка, прося пощады. «Пощади,— выдохнул Берен.— Прошу, не убивай, не надо… отдай ему меня живым…

» А пока орк наслаждается произведённым эффектом, благородный герой извлекает из сапога гномий самострел — и, естественно, выигрывает поединок. Поступок более чем оправданный в любом среднестатистическом боевике… и абсолютно невозможный в мире Толкина. («Обманом я бы не стал выводить на чистую воду даже орка

»,— говорит Фарамир, персонаж «Властелина Колец», потомок людей Запада). Эльф Келегорм — эльф! — замышляет в отношении эльфийской же принцессы «насилие с применением снотворного», сиречь колдовского венца: «Пока венец будет на ней, она, как бы в полусне, не сможет сопротивляться; а потом в ней будет ребёнок Хозяина, и венец можно будет снять

». Феаноринг — феаноринг! — обещает смертному Сильмариль. Берен — Берен! — размышляет о том, что попадись ему «Чёрные хроники» в годы невинной юности, он бы, пожалуй, и подпал бы под их обаяние… Не бывает, не бывает, не бывает… Не бывает — в данном конкретном вторичном мире, перерабатывать и дополнять который берётся О. Брилёва.

Большинство «апокрифов» псевдопринадлежность к миру Толкина «вытаскивает» на уровень выше. Казалось бы, и бездарная вышла книга… но — знакомые имена, названия, фамилия «Толкин

» на обложке над именем автора… Да что там, поставьте в уголке «фэнтези в духе Толкина», купят и Терри Брукса. А уж если ещё и «про то же самое, что у Толкина…» Но вот с книгой О. Брилёвой проблема обратная. Книга достаточно неплоха сама по себе, чтобы в фамилии «Толкин

» на обложке не нуждаться. Сюжет авантюрен и занимателен, характеры тонко прописаны, неклишированы, оригинальны, книга местами захватывающа, местами глубока и философична, местами лирична… На удивление удачны многие «эльфийские» эпизоды.

Крайне изящно и вместе с тем убедительно оформлена полемика с «Чёрными хрониками». Много самых настоящих удач, которым позавидовали бы и авторы более «зрелые». Сочиняй автор, скажем, приключенческий роман из истории средневековой Шотландии, с её-то неодолимым пристрастием к стилизации под соответствующий культурный пласт — всё бы разом встало на свои места, включая рубах-парней Гордонов и прочих Мар-Рианов. А вот насильственное «втягивание» книги в иной мир, законов которого автор так и не постиг до конца, зачёркивает всё то хорошее, что в романе есть. Потому что вместе с принадлежностью данной истории к миру Арды наискосок по тексту возникает большими буквами: «НЕ БЫВАЕТ». И с каждым новым «НЕ БЫВАЕТ» всё незаурядное, талантливое, удачное обесценивается: главным образом, по принципу «автор солгал здесь и здесь; кто сказал, что не солгал и там?» Да, эльфы почти «настоящие»… да на что сдались «почти настоящие эльфы» при таких-то людях? Зачем всё это, если самые удачные построения возведены на крайне шаткой и сомнительной основе?

Да, роман О. Брилёвой достоинств отнюдь не лишён. Будь это отдельный, самостоятельный мир — цены б ему не было. В своём вторичном мире — свои законы, все «НЕ БЫВАЕТ» отпадают сами собою. В конце концов, читательская аудитория не только про эльфов Дж. Р. Р. Толкина читает, а и про эльфов Э. Раткевич, и про эльфов А. Сапковского, да мало ли их, фэнтези, с участием эльфов и гномов, заведомо «сниженных» и заведомо «возвышенных»; а ежели нужен лишь Дж. Р. Р. Толкин, так Дж. Р. Р. Толкин данную конкретную легенду уже изложил, и не единожды. Но, вот незадача, хочется автору играть именно «по Толкину». Но… в мире Толкина люди Запада не могут заключать договор с Сауроном! А я хочу, чтоб заключали… Ну что ж, пусть заключают — в вашем собственном вторичном мире… А я не хочу в своём, я хочу «по Толкину»! Словом, заколдованный круг.

А в заключение, как ни жаль, вновь приходится возвращаться к тонкому этическому вопросу заимствований. Да, книга хороша. Есть в ней, как говорится, и оригинальное, есть и талантливое… Вот только многое из того, что талантливо — как говорится, не оригинально… Немножко от Дж. Р. Р. Толкина, немножко от «Чёрных хроник», немножко чужих приглянувшихся стихов, немножко расхожих шуток («Видеть твоего оруженосца — одно удовольствие… а моего — другое

»), всё это в изобилии сдобрим соусом, отжатым из мировой литературы… получился самобытный роман О. Брилёвой, новое слово в толкинизме. Эльф-изобретатель, со вкусом пересказывающий семь Сирано-де-Бержераковских способов «подняться до Луны

»… Эльф-философ, цитирующий шекспировского «Гамлета»… Зачем такая эклектика? Имплицитная параллель между персонажами? Вряд ли. Остроумная шутка? Попытка блеснуть собственной эрудицией?.. Увы, нет: тенденция, однако… Всё, что «плохо лежит», автор «тащит» в свой роман. И в крупном, и в малом. Допустим, мнения Дж. Р. Р. Толкина о данном конкретном апокрифе мы так и не узнаем, по причине «недосягаемости» покойного. Зато авторы заимствованных О. Брилёвой стихов, напротив же, отчего-то не радуются столь явному свидетельству собственной «культовости». А, напротив, возмущены подобным самоуправством до глубины души. И авторов можно понять. Авторы пока ещё живы — и имеют некое собственное мнение насчёт того, хотят ли они украсить своими стихотворениями и именами вымышленный мир О. Брилёвой или нет. Однако, как и в случае с покойным Дж. Р. Р. Толкином, их мнением на этот счёт поинтересоваться и не подумали. О. Брилёва заимствует чужой текст как само собою разумеющееся, жест для неё более чем привычный и естественный. Что характерно, «задним числом» извиниться перед до глубины души возмущёнными авторами стихов сочла нужным редактор. Но не автор романа, нет: подобные этические тонкости ею даже не рассматриваются.

Более того, насколько известно автору данной рецензии, типовой договор с издательством «ЭКСМО», взявшем на себя публикацию книги О. Брилёвой, обязательно включает в себя пункт со следующей формулировкой:

«Автор гарантирует Издательству, что текст является результатом его личного творческого труда, не содержит несанкционированных заимствований чужой интеллектуальной собственности, никоим образом не нарушает авторских прав третьих лиц (как авторов, так и правообладателей)».

Нет никаких оснований усомниться в том, что подобный же пункт содержится и в договоре, заключённом с О. Брилёвой. Увы, труд О. Брилёвой и «содержит

», и «нарушает

» — формально авторы незаконно использованных стихотворений имеют полное право подать в суд на ничего не подозревающее издательство. Непорядочность по отношению к авторам стихов перерастает в непорядочность по отношению к издательству. Вопрос о непорядочности по отношению к автору исходного Вторичного мира остаётся по-прежнему открытым…

И вот, наконец, завершающий аккорд: раздел «Благодарности», своеобразное подведение итогов. Автор благодарит «профессора Дж. Р. Р. Толкиена — за всё хорошее, что есть в этой книге

». И… порицает себя «за всё плохое, что есть в этой книге

»… Подобострастное самоуничижение? Глупо и как-то не по возрасту. Уж больно подростковый жест: ах, какую дурацкую книгу я написал, не правда ли? (Подтекст: похвалите меня, ну, похвалите же, скажите, что это не так!!!) Но в противном случае странная формулировка творческого процесса получается: автор берёт «всем хороший», убедительный Вторичный мир профессора Толкина — и сознательно разбавляет погуще плохим (от себя). Вопрос: и кому же из персонажей данного вторичного мира служит такой автор?..

- Дж. Р. Р. Толкин, Письмо № 292 к Джой Хилл, представляющей его интересы в издательстве «Allen&Unwin», касательно намерения некоего «почитателя» опубликовать продолжение «Властелина колец». См. Carpenter H., Tolkien Ch (ed.) Letters of J.R.R.Tolkien, London: Allen and Unwin, 1978, P. 371.↩

- Письмо № 131.↩

- HME, ⅩⅡ, стр. 345.↩

- А. Стругацкий, Б. Стругацкий. Понедельник начинается в субботу.— Маоизм.ру.↩

- Это, конечно, только твеновский персонаж уверяет, что «

это „погода“ по-китайски

», а на самом деле «погода» по-китайски — «тяньци» (天气), а «хогглебумгуллуп» больше всего похоже на вымышленное английское слово нетипичной для этого языка длины — это слитые воедино три случайных английских слова hoggle, bum и gullup.— Маоизм.ру.↩ - Это цитата из древнеанглийской поэмы «Битва при Мэлдоне» в переводе В. Тихомирова (Древнеанглийская поэзия.— М.: Наука, 1982.— с. 155), приведённая Толкином в статье «„Беовульф“: чудовища и критики».— Маоизм.ру.↩

- Древнеисландская пословица. См. «Сага о Греттире», гл. 34.— Маоизм.ру.↩

- Вольфрам фон Эшенбах. Парцифаль. Кондвирамур — супруга Парцифаля.— Маоизм.ру.↩

- На момент написания этой статьи Брилёвой было 26 лет.— Маоизм.ру.↩

- Тут поневоле вспомнишь сказанные много позже слова В. Зеленского на вопрос о зверствах «Азова»: «

Они такие, какие есть

».— Маоизм.ру.↩