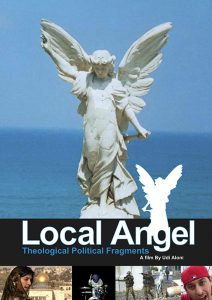

В августе 2003 г. в Европейской Высшей Школе1 возглавляемой Вольфгангом Ширмахером, расположенной в Саас-Фе, в суровом и великолепном ледниковом цирке в швейцарских Альпах, я познакомился с Уди Алони — настоящим израильтянином, поэтом, воспевающим иврит, временно живущим в Нью-Йорке кинорежиссёром, эссеистом и писателем. Он показал нам свой фильм «Ангел места»2 — потрясающе мощный взгляд на ситуацию в Палестине, ориентированный не просто на разрешение конфликта (которого, безусловно, этот взгляд требует) и не просто на согласие партий (которого он жаждет), но на возможность нового благословения для всех, даруемого единым Богом на единой земле. «Ангел места» — самый сильный и самый действенный из всех известных мне фильмов, посвящённых этой внешне безвыходной ситуации. Он говорит о том, что достаточно взглянуть на всё происходящее понимающим и принимающим взглядом, чтобы увидеть очевидное: в Палестине живут люди, активно разделяющие общечеловеческую позицию, и именно это их губит. Идёт ли речь о встрече Уди Алони с Арафатом или об уточнениях, вводимых еврейскими теологами, о неистовых жалобах юных рэперов, о бесконечных военных проверках, о терактах, о песнях и танцах, о толпах на разукрашенных улицах, о тех, кто одинаково хорошо исполняет траурные и любовные песни на арабском и на иврите,— всё сводится к будущему могуществу вновь созданной страны. Уди Алони, быстро ставший мне настоящим другом, спросил, что я думаю обо всём этом, вот так, без подготовки, и снял на камеру мою реакцию — ответ, который я привожу ниже. Англоязычная версия этой импровизации напечатана в книжечке, прилагающейся к DVD-диску с фильмом. Изабель Водоз записала этот текст по-французски. Я перечитал и дополнил его.

В августе 2003 г. в Европейской Высшей Школе1 возглавляемой Вольфгангом Ширмахером, расположенной в Саас-Фе, в суровом и великолепном ледниковом цирке в швейцарских Альпах, я познакомился с Уди Алони — настоящим израильтянином, поэтом, воспевающим иврит, временно живущим в Нью-Йорке кинорежиссёром, эссеистом и писателем. Он показал нам свой фильм «Ангел места»2 — потрясающе мощный взгляд на ситуацию в Палестине, ориентированный не просто на разрешение конфликта (которого, безусловно, этот взгляд требует) и не просто на согласие партий (которого он жаждет), но на возможность нового благословения для всех, даруемого единым Богом на единой земле. «Ангел места» — самый сильный и самый действенный из всех известных мне фильмов, посвящённых этой внешне безвыходной ситуации. Он говорит о том, что достаточно взглянуть на всё происходящее понимающим и принимающим взглядом, чтобы увидеть очевидное: в Палестине живут люди, активно разделяющие общечеловеческую позицию, и именно это их губит. Идёт ли речь о встрече Уди Алони с Арафатом или об уточнениях, вводимых еврейскими теологами, о неистовых жалобах юных рэперов, о бесконечных военных проверках, о терактах, о песнях и танцах, о толпах на разукрашенных улицах, о тех, кто одинаково хорошо исполняет траурные и любовные песни на арабском и на иврите,— всё сводится к будущему могуществу вновь созданной страны. Уди Алони, быстро ставший мне настоящим другом, спросил, что я думаю обо всём этом, вот так, без подготовки, и снял на камеру мою реакцию — ответ, который я привожу ниже. Англоязычная версия этой импровизации напечатана в книжечке, прилагающейся к DVD-диску с фильмом. Изабель Водоз записала этот текст по-французски. Я перечитал и дополнил его.

«Ангел места» — очень красивый, очень необычный, очень интересный фильм. Но я хотел бы в первую очередь упомянуть причины исключительной важности этого фильма. Конечно, мы можем без колебаний сказать, что он красив и интересен благодаря своей тонкой структуре, включающей великолепные кадры, Нью-Йорк, палестинские территории, мужчин и женщин из разных стран во власти одной и той же неясной истины. Но важность работы Уди Алони состоит в том, что фильм образует точку пересечения субъективной решимости и объективного положения дел. Сюжет, безусловно, затрагивает не только ситуацию в Палестине. Он говорит о неотделимых друг от друга фигурах матери и изгнания. Он рассуждает о расстоянии между Нью-Йорком и Израилем, символизирующем в зримом мире раскол в сознании Уди — раскол, который нужно уменьшить, тщательно обдумав то, что не является ни Израилем, ни Нью-Йорком и что называют «Палестиной».

Конечно же, фильм говорит и об ужасных бедствиях палестинцев, и — более широко — о войне, насилии и истории. Но он делает наглядным своего рода конструктивное взаимодействие между, с одной стороны, субъективным, глубоким и сложным выяснением вопроса о том, что такое еврей, который есть не кто иной, как еврей, и чьё духовное местопребывание — в великой Традиции, когда он разрывается между Нью-Йорком и своей родной страной, потому что эта последняя всё ещё не соответствует его представлениям о приемлемой стране; и, с другой стороны, объективным расследованием радикальности политической ситуации: что делать, когда насилие и помрачение уже, по всей видимости, не оставляют места для жизнеутверждающих действий?

Подобное взаимодействие в большинстве случаев отсутствует в фильмах, посвящённых политическим вопросам, где оно заранее определено приматом избранной точки зрения. Вот почему эти фильмы часто оказываются одновременно достойными и мало убедительными. Им не хватает внимания к универсальному, а значит диалектическому, значению того, что они пропагандируют. Погружённые в борьбу, они оказываются, как сказал бы Мао Цзэдун, «однобокими». Почему фильмы, почтительно выступающие в защиту палестинцев и против Израиля или против Шарона, в конце концов оставляют мучительное впечатление антиеврейских? Разумеется, поскольку Израиль объявляет себя еврейским государством, переход от враждебного отношения к государству Израиль к враждебному отношению к евреям оказывается крайне простым. Но от этого он не становится менее неприемлемым — ведь он разворачивает фильмы против них самих. Чтобы предотвратить подобный разворот, необходима гарантия универсальности ситуации,— что возможно лишь в случае субъекта, говорящего от своего собственного имени и не зависящего от заданного государством предиката. Именно таков фильм Уди. В нём не скрыто ничто из того, что позволило бы увидеть, что это именно он, Уди, разворачивает значительные характеристики ситуации; и именно поэтому само мирное величие универсальности, заключённой в этой ситуации, проявляется во всём своём блеске. И эта умиротворяющая универсальность, символ которой — статуя ангела на берегу моря (это он — ангел места), мы оказываемся внутри неё не по предварительному решению сражающихся, но благодаря сложному желанию Уди.

Естественно, я знаю, что Уди действует, опираясь на реальную и радикальную позицию, которая ни в коем случае не является ни нейтральной, ни академической. Он — борец, про-палестинец, революционер. Однако важность фильма состоит в том, что он ищет путь, приемлемый для всех участников ситуации, а не только для одной из сторон. Фильм верит в возможность отыскать в данной ситуации нечто, что стало бы для всех экзистенциальным символом мира. Этот поиск не может быть сведён ни к позиции воинствующего палестинца — которую, однако, он очерчивает и включает в себя,— ни к позиции еврея-пацифиста, также представленной в фильме, в первую очередь в образе матери Уди, реального борца за равные права для всех в Израиле. Уди в стороне от этого и, прежде всего, он в стороне от своей матери, потому что знает, что символ универсального можно найти в данной ситуации, лишь изобретя то, чего никто и никогда ещё не видел и не произносил, и это изобретение не должно быть сводимо ни к необходимости борьбы для палестинцев, ни к необходимости доброй воли для евреев.

Убеждение, которое отстаивает фильм и которое проясняет, что именно нужно изобрести, состоит в том, что если мы рассматриваем ситуацию с точки зрения субъективной реальности, чей взгляд лоялен и естественен, мы оказываемся в состоянии понять, что те, кто объявляет о своём желании в конце концов жить в Палестине, суть те же самые люди, которые живут и хотят жить в Израиле. В некотором смысле, два разных и даже противопоставленных друг другу имени означают «одно и то же». Это «одно и то же», как мы знаем, пронизано сложными эмпирическими различиями: история, религия, обычаи, происхождение… Но лояльный и естественный взгляд видит, как сквозь все различия проступает это «одно и то же». И тогда, как только мы понимаем, что это одни и те же люди, понимаем, в каком смысле они являются одними и теми же,— мы оказываемся в состоянии обнаружить в данной ситуации нечто, не представляющее собой ни победу одной стороны над другой, ни своего рода дискуссию или переговоры, которые привели бы к шаткому компромиссу, лишённому какого-либо истинного смысла.

Фильм, взгляд фильма интересуется не победой, не поражением, не бесконечными компромиссами, не продолжением войны, но созданием нового места. В той мере, в которой Палестина представляет собой не только местоположение, но и символ для всего человечества, настоящим намерением фильма является предложение некоторого нового места для всех людей, живущих на земле. В рамках лояльного и естественного взгляда фильм провозглашает, что великие истории государств, войн, религий и незначительные истории какого-то мужчины, какой-то женщины, палестинца, еврея и т. д. могут в будущем обрести точку пересечения, которая и станет тем самым новым местом, одновременно конкретным и нематериальным, полностью локальным и обречённым на универсальность.

Обойдёмся без недоразумений. «Ангел места» — фильм очень материальный, бесконечно чувственный, увлечённый исключительной яркостью таких вещей, как море, женщины, тело или конкретные особенности разговора. Это, кроме того, фильм о голосе и о языках, в нём слышны живой арабский, английский, иврит. Это совершенно не абстрактный фильм — даже когда речь заходит о заявлениях и принципах. Именно благодаря этой крайне конкретной чувственности становится возможным найти путь к созданию нового места. Фильм говорит нам, что когда ситуация становится «объективно» ужасной, наполняется смертью и насилием, когда кажется невозможным, что она может принести всем хоть что-то хорошее, всегда существует возможность подойти к ней с другой стороны, рассмотреть её — в том числе и с точки зрения искусства — с позиций всего человечества. Иной взгляд видит в самом сердце Зла, что люди, живущие там,— это те же самые люди. Поэтому новое место может существовать. «Ангел места» — это ангел нового места.

В фильме звучит очень важное субъективное заявление о примирении между богом, являющимся не богом славы или могущества, но слабым и страдающим богом, и фигурой протестующей, неподчиняющейся матери. Отметим, что проблемой для Уди Алони является пропасть между этими двумя определениями. Могут ли сосуществовать сильный, резкий протест и недовольство, с одной стороны, и, с другой стороны, бог слабости, жалости и сострадания, подобный христианскому Богу? Именно благодаря этой пропасти возможен лояльный, естественный взгляд фильма. Вопрос о создании нового места всегда приводит в действие то, что можно назвать могуществом слабости. Вот почему новая Палестина не может стать результатом ни победы, ни поражения. Если вы хотите создать новое место, вы должны отказаться от принятого распределения власти. Вы должны, в рамках этого распределения, встать на позицию самой слабости. И тогда, говорит нам Уди, вы, с одной стороны, получаете бога, являющегося не богом одного народа, но всеобщим богом; а с другой стороны — появляется требование что-то делать и говорить, потому что создание нового места не может быть просто пассивным и сочувствующим. Конечно, оно должно заявлять о своей слабости, но прежде всего оно должно искать подлинный путь к могуществу слабых.

В одном из эпизодов фильма мы видим Уди Алони рядом с Ясиром Арафатом. В политике говорить с кем-то — значит действовать. Но, спрашивает себя Уди и вместе с ним сам фильм, каково действие, адекватное моему представлению о создании нового места? Казалось бы, ситуация не навязывает нам классическую форму — сопротивление, борьба, нападение. Уди — не просто пацифист, и потому он, как и я, понимает, что новое политическое видение конфликтных ситуаций далеко от прежнего, предполагавшего беспрерывную борьбу до победного конца или до смерти. Речь идёт о том, чтобы найти другой путь. В фильме мы видим, что искусство, пение и любовь — определения, свойственные реальному представлению о политическом преобразовании места. Пропасть, отделяющая протест от слабого бога,— та пропасть, где новые средства позволяют достичь нового места.

Тогда зададим вопрос: каковы средства видения Уди Алони? Они занимают место рядом с четырьмя ключевыми фигурами мессианства: рядом с Вальтером Беньямином3, Гершомом Шолемом4, Шабтаем Цви5 и апостолом Павлом. Однако мне кажется, что Уди стоит между мессианской концепцией и чем-то, что не является анти-мессианством, но что, возможно, не мессианство. Например, у апостола Павла нам встречается тема, не подпадающая полностью под мессианскую концепцию, поскольку она касается процесса явления самого Бога, так, как оно имело место. В том, что касается духовной традиции иудаизма, я считаю, что Уди занимает не какое-то чётко определённое место, но находится между двумя чётко определёнными местами, и что ему придётся искать новое решение.

На деле я вижу в этом фильме исключительно субъективную концепцию, заключающуюся в том, что, если нам нужно создать новое место, то отчасти и потому, что нам нужно создать нового еврея. Я считаю, что за пределами установленного универсализма, способного лишь принимать во внимание судьбу палестинцев, настоящий, тайный план Уди Алони касается вопроса о том, «что сегодня означает быть евреем?». Ответ на этот вопрос — не сохранение и не возрождение некоторой существующей идентичности, но и не отказ от такой идентичности. Ответ таков: еврей нашего времени ещё только грядёт.

Примечания- European Graduate School, Саас-Фе, Швейцария.— прим. переводчика.↩

- “Local Angel”, 2002 г., участник международных кинофестивалей в Берлине, Торонто, Буэнос-Айресе, Иерусалиме в 2003 г.— прим. переводчика.↩

- Вальтер Беньямин (1892—1940) — немецкий философ еврейского происхождения. Его философская концепция сочетает марксизм с традиционным еврейским мистицизмом. Проводник французской культуры в Германии, переводил на немецкий язык Пруста и Бодлера.— прим. переводчика.↩

- Гершом Шолем (1897—1982) — еврейский философ и историк, специалист по Каббале и еврейскому мистицизму, ближайший друг Вальтера Беньямина.— прим. переводчика.↩

- Шабтай Цви (1626—1676) — каббалист, один из самых известных еврейских лжемессий; лидер массового движения ⅩⅦ в., охватившего почти все еврейские общины Старого света.— прим. переводчика.↩