Беседа главного редактора журнала «Российский адвокат» Р. А. Звягельского с «известным политологом, учёным и писателем

» (а также автором антимаоистских пропагандистских поделок) Ф. М. Бурлацким перепечатывается как важное историческое свидетельство о хрущёвско-брежневском ревизионизме и реставрации капитализма в Советском Союзе, поскольку оригинальная публикация исчезла из Интернета.

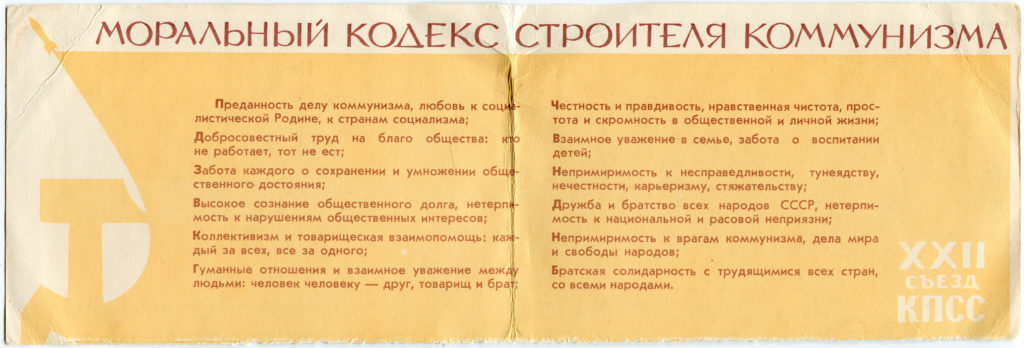

— Недавно побывали с женой в Иерусалиме. У Стены Плача старый раввин рассказал, что в десяти километрах отсюда, западнее святого города, расположено старинное поселение — Курьят-Яарим, где, по преданию, есть ковчег, в котором хранятся каменные доски с выбитыми десятью заповедями Божьими: не убий, не укради, возлюби ближнего… Дело прошлое, признайся, среди журналистской братии давно ходили упорные слухи, будто те Божественные заповеди с твоей подачи вошли в забытый сегодня Моральный кодекс строителя коммунизма?

— Совершенно верно.

Дело было в Подмосковье, на бывшей даче Горького. Шёл 1961 год. С группой консультантов ЦК КПСС я работал над программой партии — с начала и до конца. Нашей группой руководил секретарь ЦК Борис Николаевич Пономарёв, а непосредственную работу осуществлял его зам — Елизар Ильич Кусков, прекрасной души человек, остро пишущий и тонко чувствующий слово журналист.

Как-то утром, после крепкой вечерней пьянки, мы сидели в беседке и чаёвничали. Елизар мне и говорит:

— Знаешь, Фёдор, позвонил «наш» (так он звал Пономарёва) и говорит: «Никита Сергеевич Хрущёв просмотрел всё, что вы написали, и советует быстро придумать моральный кодекс коммунистов. Желательно в течение трёх часов его переправить в Москву».

И мы стали фантазировать. Один говорит «мир», другой — «свобода», третий — «солидарность»… Я сказал, что нужно исходить не только из коммунистических постулатов, но и также из заповедей Моисея, Христа, тогда всё действительно «ляжет» на общественное сознание. Это был сознательный акт включения в коммунистическую идеологию религиозных элементов.

Буквально часа за полтора мы сочинили такой текст, который в Президиуме ЦК прошёл на «ура».

— Насколько я помню, в той Программе КПСС, которую озвучил Никита Сергеевич Хрущёв, было записано: «Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме

». Значит, чудо должно было произойти в 1980 году. Правда, другой наш великий соотечественник Некрасов сказал: «Только жить в эту пору прекрасную уж не придётся ни мне, ни тебе

». Чем же вы руководствовались, когда подкладывали Хрущёву в доклад такую свинью: «…будет жить при коммунизме

»?

— Помнится, к нам приехал председатель Госплана Засядько.

Он сказал:

— Есть указание Никиты Сергеевича включить в программу идею о том, что мы по самым важным жизненным показателям догоним и перегоним Америку к 80‑му году.

Присутствующие экономисты и мы стали говорить, что это совершенно нереально, к тому же непрограммное толкование, непросчитанное… Тогда он открыл папку, в которой лежала бумага с резолюцией «

Включить в программу. Н. Хрущёв».Как ты понимаешь, после этого вся дискуссия закончилась.

Дело прошлое, и, оглядываясь назад, могу сказать, в силу рано пробудившихся во мне социал-демократических убеждений в ту программу я заложил две, на мой взгляд, очень важные вещи, которыми могу гордиться. Первое: отмена диктатуры пролетариата и замена её на общенародное государство и советскую демократию. Потом это стало предметом острейшей борьбы. Когда сняли Хрущёва, на меня обрушился секретарь ЦК А. Шелепин, и на Политбюро, уже при Брежневе, назвал меня «ярым крамольником, который выбросил главное в марксизме

»1. Второе: отказ от коммунистического строительства. В 65‑м я опубликовал статью «О строительстве развитого социалистического общества»2, где определил пути перехода к более свободной экономике, отказу партии от руководства ею, развития демократии и строительства советской парламентской системы.

После этого уже никто и никогда не писал о коммунистическом строительстве. Правда, мой друг Юрий Арбатов, которого я в своё время взял в ЦК, включил в один из докладов Брежнева фразу, что мы построили развитой социализм, тем самым смазав идею экономических и политических реформ.

Кстати, во времена Хрущёва родилась идея, которая тоже исходила от нас. О строительстве президентско-парламентской республики. В записке, подготовленной для ЦК, мы излагали, что необходимо всенародно избирать президента, образовать парламент, организовать Верховный суд и суд присяжных.

Хрущёв, толком не разобравшись в этой записке, изрёк: «Тут какие-то мальчики хотят снять меня с поста Председателя Совмина — не выйдет!»

— Если мне не отказывает память, тогда готовилось принятие новой Конституции?

— Cовершенно верно.

Как раз в тот период и состоялся октябрьский пленум. Мы все находились на той же горьковской даче и лихорадочно готовили записку о проекте новой Конституции, и вдруг — тишина. Никто не звонит. День, два… Кусков и говорит:

— Фёдор, поезжай-ка на разведку и узнай, что там происходит, почему не звонит Пономарёв.

Я пришёл на Старую площадь, поднялся на свой третий этаж, где я руководил группой консультантов в отделе секретаря ЦК Юрия Владимировича Андропова. В коридорах — никого. Полная тишина. Заглядываю в один кабинет: люди кучкуются, шепчутся… В другой — то же самое. Это был первый день, когда только-только сняли Хрущёва. Помню, когда вошёл в Кремль, один деятель, заведующий сектором из отдела Шелепина, бросил мне:

— Вы, борзописцы, всё пишете, пишете, а тут люди уже власть берут.

— А как ты вообще попал в «обойму» Хрущёва?

— Знаешь, дорогой, это странная шутка судьбы. В 23 года я приехал из Киева и пробился в аспирантуру Института государства и права Академии наук СССР. За год написал и защитил кандидатскую «Политические взгляды Добролюбова». Это всё от родителей — гены, так сказать. Вот портрет моей мамы — Софьи Григорьевны. Здесь она в костюме цыганки. В таком одеянии она, восемнадцатилетняя девочка, партизанка, член Коммунистической партии Украины, ходила в разведку во вражеский тыл. У мамы была огромная коса, в которой она прятала маленький пистолет. На случай, если схватят — пуля в висок. Папа был из той же породы…

В журнал «Коммунист» я написал рецензию на книгу о Герцене. Через какое-то время меня неожиданно пригласили туда работать. Как понимаю сейчас, я был очень активен и нахален, печатался в каждом номере, и это заметили в Секретариате ЦК. На меня «положили глаз» сразу двое — Борис Николаевич Пономарёв и Юрий Владимирович Андропов.

Однако дело было вовсе не в моих талантах. «Вожди», которые остались от Сталина, остро чувствовали свою недостаточность. Они понимали, им нужны молодые образованные помощники, которые сумеют вывести их из сталинской системы в какую-то иную, о которой они не имели ни малейшего представления. Поэтому меня, как кандидата наук, Андропов и пригласил в ЦК консультантом. Вскоре я стал заведующим группой консультантов. Привёл туда Бовина, Шахназарова, Арбатова. Через какое-то время Хрущёв предложил быть спичрайтером во время зарубежных поездок.

Представь: Болгария, Варна.

Банкет на самом высоком уровне. С одной стороны за столом сидят Никита Сергеевич, Тодор Живков, крупные болгарские руководители, с другой — «обслуга»: советские и болгарские помощники. Поднимается Хрущёв и начинает произносить речь. Сначала о дружбе, а потом неожиданно переходит к рассказу, как брали Берию, что он пережил в тот момент. Никита Сергеевич говорил больше часа, и рюмка в его руках всё время дрожала, так он волновался. Я сидел напротив него. Смотрел и думал: «Прямо-таки политический театр! Сюда бы сейчас Олега Ефремова».

Хрущёв заметил, как я его сосредоточенно слушаю, и продолжил рассказывать, уже глядя мне в глаза.

Утром меня пригласил его помощник Лебедев.

— Пойдём, Никита Сергеевич хочет с тобой познакомиться. Говорит: там напротив меня какой-то молодой болгарин сидел — приведи.

Приходим. Хрущёв — сама любезность.

— Здравствуйте, дорогой!

— Добрый день, Никита Сергеевич!

— Вы так внимательно меня слушали. Спасибо.

— Мне было очень интересно.

— Так вы ещё и по-русски говорите?

— Да, Никита Сергеевич, с детства.

— Как, а я тебя за болгарина принял.

Потом на протяжении всей поездки он поворачивался ко мне и вертел пальцем у своего виска, дескать, какой он дурак.

— Юрий Владимирович Андропов. Что оставил в памяти этот человек?

— Непосредственно к нему меня привёл его заместитель Лев Николаевич Толкунов, впоследствии главный редактор «Известий». В своё время нас соединял один коридор: он в «Правде», я — в «Коммунисте». Вместе играли в настольный теннис.

Я вошёл в кабинет и увидел высокого, в синем костюме человека, с огромным лбом, большим носом, пухлыми губами и очень красивыми, проницательными голубыми глазами.

— Что бы вы сказали, если вам будет предложено перейти на работу в ЦК?

— Юрий Владимирович! Я очень люблю писать, а не отсиживать «от» и «до».

— Чего другого, а писать здесь хватит сверх головы.

В конце короткого разговора он произнёс:

— Надеюсь, мы понравились друг другу?

На протяжении пяти лет совместной работы он только один раз, в самом начале, сделал мне замечание. Это был очень яркий человек, хотя и без высшего образования. У него на столе всегда лежала огромная кипа книг. Когда однажды Саша Бовин об этом спросил, он ответил:

— Чтобы говорить с вами на одном языке.

— Так почему первый блин оказался комом?

— Как-то вернулся из Югославии, и поскольку всегда был настроен чудовищно против нашего чиновничества, да и Сталин мне никогда не импонировал, поскольку моя мама его ненавидела, а преклонялась перед Лениным, я написал для «Коммуниста» довольно восторженную статью о югославском социализме. Рассказал, что у них нет колхозов, а есть фермерские хозяйства. Строительные организации делают то, что хотят… Одним словом, обобщил югославский опыт. Всё это произошло накануне моего перехода в ЦК.

Прознав об этом, один «доброжелатель» тут же отнёс Андропову черновики моей «крамольной» статьи.

Андропов в это время тяжело болел. Но, оказавшись в больнице, не поленился и прочитал мой материал. В письме ко мне он сделал разбор статьи, объясняя, почему не можем распространить югославский опыт: «Статья написана с ошибочных позиций, посему не может быть опубликованной».

Правда, через какое-то время мы вместе с ним сопровождали Хрущёва в поездке по Югославии, и во время пребывания на одной свиноферме Никита Сергеевич сказал:

— А что плохого, что есть фермы, а не колхозы? Видите, как преуспевают! Это не противоречит социализму.

В тот момент я пристально посмотрел на Андропова. Юрий Владимирович что-то помечал в блокноте. Почувствовав мой взгляд, поднял голову, посмотрел на меня и помахал пальцем. На его лице было написано: «Радуешься, реванш берёшь?».

— Несколько дней назад смотрел телепередачу, там демонстрировалось личное дело твоего бывшего патрона, хранившееся в спецхране. Во всеуслышание было заявлено, что никакой он не Андропов, а что-то вроде Фекельштейна3. Не долетали до тебя в то время слухи о его иудейском происхождении?

— В начале — о политическом. За Андроповым тянулся «хвост» человека, который якобы предал своего друга — руководителя крупной партийной организации. Не помню, кто был первым секретарём Карело-Финского обкома партии, но точно знаю, вторым был Андропов. Якобы они оба «попали под колеса». Первого секретаря сослали, а Юрий Владимирович каким-то образом выскользнул.4 И за ним остался этот самый «хвост». Один раз в стенах ЦК я об этом услышал, и меня крепко резануло по сердцу. Рассказывали, будто через какое-то время вернулся из Сибири бывший первый секретарь и пришёл к Андропову. Имел с ним очень тяжёлые объяснения, и будто бы Андропов очень извинялся…

Теперь о его происхождении. В те времена говорили, что он был взят на воспитание еврейской семьёй, приёмыш. Я до сих пор убеждён: так оно и было. Почему? Фамилия — Андропов. Откуда она взялась? Очень многие выходцы из Греции носили такую фамилию. У Юрия Владимировича была античная внешность. Я всегда интуитивно верил, что кто-нибудь из его предков был царём на маленьком острове, так он был значителен, особенно на фоне Подгорного, Шелеста, Кириленко… Андропов — прирождённый аристократ, и ничего плохого не было бы, если бы он происходил из евреев. Что здесь такого? И в жилах Ленина текла еврейская кровь семейства Бланк5, не говоря уж о членах Политбюро ленинского призыва. В Андропове подкупала высочайшая образованность, воспитанность, интеллигентность… Он мог произнести часовую речь без бумажек, острую, политическую, с глубочайшим анализом.

Посему мне непонятно, кого хотели скомпрометировать той передачей.

Расскажу тебе интереснейшую историю. В Доме творчества «Малеевка» в 60‑х годах, после того как меня выперли из «Правды», я отдыхал с Мариэттой Шагинян, известной всем как автор книг о семье Ульяновых. Там-то и прошёл слух, будто она прячет у себя в матраце страшно крамольную бумагу — копию заявления госпожи Бланк с просьбой о зачислении её дочери в Институт благородных девиц — в Смольный. И резолюция директора: «Лиц иудейского происхождения — не принимать».

Мариэтта Сергеевна рассказала об этом секретарю ЦК Поспелову. Показала подлинный документ, найденный в архиве, от чего маленького росточка Пётр Николаевич стал бегать, как безумный, по кабинету, хвататься за голову и кричать:

— Нам ещё этого не хватало!

Только-только развенчали культ личности Сталина. Вот Поспелов и подумал: «Мало, что Иосифа Виссарионовича свергли, так ещё на Ленина бросаем тень».

— Ты как-то всуе произнёс: «Когда меня выперли из „Правды“

». Что произошло?

— Это было в июне-июле 1967 года. Я решил, что пришла пора уходить со Старой площади и попросил о переводе в «Правду». Для меня ввели специальную должность — политический обозреватель ЦК. Это была работа по мне и доставляла сплошное блаженство. Я был очень привержен к эзоповскому языку: два пишем, один в уме. После поездки в Испанию у меня вышла серия статей под заголовками: «Эрозия личной власти», «Кризис тоталитаризма», «Культ одной личности». Я как бы писал об Испании, но внимательный читатель понимал, речь идёт о нас.

Короче, играл в эту игру и заигрался. Мой друг и член редколлегии «Правды» Лен Карпинский собрал как-то в редакции режиссёров театров и пригласил меня на эту встречу. Общий лейтмотив — работать невозможно: Министерство культуры во главе с Фурцевой просто берёт за горло, нужно что-то делать — цензура задавила.

По этому поводу мы с Леном написали статью и принесли главному редактору «Правды» Михаилу Васильевичу Зимянину. Он прочитал её и изрёк:

— Наверное, всё это правда, но публиковать не будем.

И тогда Лен Карпинский отнёс материал в «Комсомольскую правду», где главным редактором был Борис Панкин. Первоначально наша статья называлась «О сенсациях подлинных и мнимых», потом заголовок смягчили — «На пути к премьере».

Я уехал в отпуск, но, находясь на юге, чувствовал себя неспокойно, понимал: наша принципиальная позиция, правдолюбство просто так нам не пройдут. Мы обязательно будем биты, и довольно крепко. Но желание рассказать об острейших проблемах, с которыми столкнулись наши театры, победило.

Наша статья вышла в свет6, а на следующий день в той же «Комсомолке» появился большой разгромный материал, где главная молодёжная газета страны прилюдно извинялась, что недоглядела, не поняла, допустила непростительную ошибку, опубликовав статью Бурлацкого и Карпинского. «Комсомолка» клялась в любви и преданности родной партии.

То заседание редколлегии «Правды» никогда не забуду. Почти все выступавшие говорили о политической близорукости, недальновидности, так и стремились ткнуть нас во что-нибудь носом. Только два человека поддержали: ответственный секретарь Воронов и редактор отдела литературы Куницын. Последний сказал:

— Что, 1937‑й год возвращается?

Мы с Леном втайне надеялись, что в итоге всё закончится строгим выговором по партийной линии, но ошиблись. В момент обсуждения Зимянина вызвали к «вертушке», и он отсутствовал почти час. Можно было только догадываться, что его «накачивали» по нашему вопросу. Скорее всего — помощник Брежнева.

Он вернулся сникший, с посеревшим лицом. Стал что-то судорожно говорить, а потом в конце:

— За допущенную политическую ошибку Бурлацкого и Карпинского снять с занимаемых постов и уволить из газеты «Правда».

Все были ошарашены. Я от потрясения чуть со стула не упал, хотя и отличался довольно крепкими нервами. Ленчик же держался лучше: бывший секретарь ЦК комсомола тяготился, не дорожил местом редактора отдела.

Потом неприятности продолжились. Меня хотели исключить из партии. Завели дело, пригласили в КПК… И тогда я, впервые за много лет, обратился к Андропову за помощью. Он позвонил кому надо, и дело прикрыли.7

— Чем ты занимался «в отставке»?

— Работал рядовым научным сотрудником в Академии наук. Меня не печатали ни в одной газете, естественно, не давали эфира на телевидении, не выпускали за границу. Зато появилось время, и я написал три лучшие свои книги. Среди них — «Загадка Макиавелли». Она как бы о тех далёких временах, а на самом деле о культе личности, о режиме личной власти и судьбе мыслящего интеллигента.

Другая — «Вожди и советники» — о моей работе в ЦК партии. Собственно, о его руководстве: Хрущёве, Андропове, Брежневе… Я надиктовал её за 12 дней, объём 25 печатных листов.

Когда рукопись была готова, показал её работнику ЦК Валентину Александрову. Прочитав, он посоветовал запрятать её поглубже в сейф.

— Фёдор, никому не показывай — посадят.

В книге я рассказал о тех непростых и далеко не искренних отношениях, которые складывались между сотрудниками аппарата ЦК, и, конечно, о конкретных людях. В частности, очень подробно о своих встречах с Брежневым. Как только он пришёл к руководству страной, меня к нему «подсунул» Андропов. Я возглавил группу подготовки первого крупного доклада Леонида Ильича к 20‑летию Победы. Вот там-то мы и схлестнулись с группой Шелепина.

Тогда мой кабинет находился рядом с кабинетом Генерального секретаря ЦК КПСС. Как-то ко мне зашёл Леонид Ильич и протянул кипу листов.

— Фёдор, посмотрите, тут Шурик (так в ЦК называли Шелепина) прислал какую-то диссертацию. (Это был параллельный текст доклада, и Шелепин тем самым пытался перехватить подготовку к руководству этим большим событием.)

Я изучил материал и написал записку на имя Брежнева, где указал: это полный возврат к сталинизму, к холодной войне.

Брежнев не очень любил читать всякие бумаги, в основном слушал. Как только получил докладную, снова зашёл к мне.

Я стал излагать все 17 пунктов своих замечаний. По ходу моих рассуждений видел, как вытягивалось его лицо, соловели глаза, и даже челюсть откинулась. Мне показалось, что из моей интеллигентной речи он ничего не ухватил, и всё сказанное — за пределами его политической культуры. Но, как потом оказалось, это была игра.

— Фёдор, я не по этой части, я больше насчёт организации и психологии.

Только позже я понял, насколько это был очень тонкий знаток человеческих отношений. Он так прекрасно решал кадровые вопросы, как никто ни до него, ни после. Утро начинал с того, что в течение двух часов обзванивал всех первых секретарей обкомов.

— Иван Иванович! Хочу с тобой посоветоваться. На Политбюро выносим вопрос… Мне очень важно твоё мнение…

— Леонид Ильич! Вы абсолютно правы. Только в таком ключе нужно решать проблему.

У каждого из них создавалась иллюзия своей значимости и нужности.

Или взять заседание Политбюро. В отличие от Хрущёва, который, захлёбываясь, обычно говорил первым, прямо строчил из пулемёта, все остальные ставились перед фактом: решение сформировано и возражать нельзя. Леонид Ильич всегда выступал только в заключение. И если даже один член Политбюро возражал, он говорил:

— Этот вопрос нужно отложить. Посоветоваться и снять сомнения, а потом снова рассмотреть на заседании.

Он был великий мастер человеческих отношений, которому мог позавидовать любой западный лидер.

— А как сложилась судьба Шелепина, бывшего первого секретаря ЦК ВЛКСМ, бывшего председателя КГБ СССР?

— Вот здесь-то и проявилась дальнозоркость и потрясающая интуиция Брежнева. Он знал, существует заговор, и мастерски убирал из Политбюро ненадёжных людей: Шелеста, Подгорного, Кириленко… Были — и нет, и никаких конфликтов. «Ушли по собственному желанию».

О том, что инициатором заговора был Александр Шелепин, я впервые узнал после октябрьского пленума, когда готовил вместе с Кусковым доклад Петра Демичева. Он нам откровенно рассказывал, что Шелепин собирал основную группу в Лужниках во время футбольных состязаний, когда трудно что-то подслушать, и договаривался о всех тактических шагах, как брать власть.

Брежнев переиграл Шелепина. Сначала сделал его председателем ВЦСПС, а потом отправил в командировку в Англию. И здесь, как мне думается, свою роль сыграл Андропов. Был такой журналист, который выступал под фамилией Луи, работал на КГБ. В английской «Таймс» он опубликовал статью, приуроченную как раз к приезду Шелепина в Лондон. Там рассказывалось, что Шелепин ярый сталинист, человек, который участвовал в арестах и до сих пор не успокоился, рвётся к власти… Естественно, статья сыграла свою роль, и на берегу туманного Альбиона Шурика встретили очень холодно.

Когда он вернулся в Москву, мне рассказывал помощник Брежнева Александров, Леонид Ильич пригласил его к себе.

— Видишь, Александр Николаевич, как сложилась вокруг тебя обстановка. Трудно тебе после такой «славы» оставаться в штабе нашей партии. Принимай решение.

Шелепину, люто ненавидевшему Брежнева, ничего не оставалось, как подать в отставку.

— Cегодня ты профессор Колумбийского, Гарвардского, Оксфордского университетов. Что интересует твоих слушателей? Вокруг чего разгораются дискуссии?

— Я никогда не читал стандартных лекций. Говорю, в основном, о двух предметах: первый — об эпохе реформации, от Хрущёва до настоящего времени. Второй — об отношениях Советского Союза, потом — России, с Западом, а в первую очередь с Америкой. В своё время я написал доклад для одного из конгрессов по социологии «Всеобщий мир — утопия или реальность?». Он был опубликован в Организации Объединённых Наций, но только не в нашей стране, ибо его посчитали крамольным.

Всегда в жизни говорю то, что думаю. Может, это тоже во мне наследственное, а может, наивная вера в то, что с твоим мнением согласятся. На самом деле, всё упиралось в конкретные интересы определённой группы людей. Им нужна была совсем другая модель реформ. Я же строил свои доводы далеко не на пустом месте. В Югославии встречался с Карделем, в Чехословакии — с Дубчеком, в Китае — с Дэн Сяопином, в Японии — с Охито. Обоснованно предлагал постепенные, шаг за шагом, демократические и экономические реформы, вместо того скачка, который так деформировал общество. Мы будем выбираться из этой ямы ещё долгие десятилетия. В конечном счёте, но с потерями всё же вырулим на правильную дорогу. К несчастью, вынужден сделать прогноз: тот уровень жизни, который сейчас имеется, скажем, в Англии, Германии, Франции, нам станет доступен только во второй половине нашего века.

— Будучи народным депутатом СССР, в 1987 году ты возглавил Комиссию по правам человека, которая освободила из тюрем людей, преследуемых, как тогда трактовали, за религиозные преступления. Что за этим стояло?

— В эту международную комиссию, кроме очень ярких представителей нашей интеллигенции, входили и зарубежные деятели: жена президента США Картера, жена президента Франции Жискар д’Эстена — и очень многие общественные деятели. В Верховном Совете СССР я готовил два закона: о религиозной свободе и свободе выезда и въезда в СССР. Последний пробивал с колоссальным трудом. Специально поехал в Соединённые Штаты Америки, потому что Лукьянов и Горбачёв считали, будто Америка уже не заинтересована в нашем законе, ибо боится волны эмигрантов. Я выступил на так называемом молитвенном завтраке и встретился с государственным секретарём Бейкером, попросил его передать президенту Бушу-старшему, что у нас есть беспокойство по этому поводу. Насколько мне известно, Буш позвонил Горбачёву, после чего Михаил Сергеевич дал «добро», но с условием, что закон войдёт в силу лишь через год.

— Прошу тебя вернуться к первому закону — о религиозной свободе. К чему вы пришли?

— В нашу подкомиссию по правам человека входили многие религиозные деятели. Наиболее активным был митрополит Ювеналий — человек необычайно образованный и прогрессивный. Когда я был направлен руководителем делегации Верховного Совета СССР в Америку, членом делегации был владыка Алексий, будущий Патриарх всея Руси. Я выступил в конгрессе США, где рассказал, как у нас обстоит дело, в первую очередь, с религиозной свободой.

Что же касается освобождения людей из наших тюрем, инициатива исходила от Розалин Картер. Во время заседания в Гааге, где я был председателем, она передала мне список лиц, осуждённых за религиозные убеждения. Я тут же дал телеграмму на имя Горбачёва и предложил без пересмотра приговора освободить этих людей. Объяснил Михаилу Сергеевичу: по моему мнению, религиозных преступлений нет. Если, к примеру, человека убили на религиозной почве, то привлекать его надо совсем по другой статье.

Горбачёв наложил резолюцию: «Рассмотреть и освободить».

Так свободу обрели более 400 человек.

— Передо мной сидит красивый, стройный мужчина, и даже не поворачивается язык сказать, что недавно ему стукнуло 80. Но это — факт, и от него никуда не денешься. Скажи, Фёдор Михайлович, оглядываясь сегодня на свой длинный путь, ты хотел бы что-нибудь изменить в своей жизни? Может, за что-то стыдно?

— Мне нечего стыдиться. Абсолютно. В жизни я не сделал ни одного дурного шага. Что касается политической жизни, сожалею об одном — дал себя «выдавить» из большой политики после прихода к власти «царя Бориса». Видимо, здесь сказалась приверженность к определённым идеям, в которые свято верил и они стояли выше личной судьбы. Гайдаровские реформы я абсолютно не принял. Критиковал их, лично Бориса Николаевича, хотя, быть может, нужно было воздержаться. Не вошёл ни в одну из партий, но мог бы создать свою, социал-демократическую (Алексеев, Шаталин и я). Однако не сделал этого, чтобы не мешать Горбачёву подняться над ситуацией.

Откровенно говоря, нужно было больше думать о себе, к примеру, я остался на общегосударственной пенсии, отказавшись от пенсии депутата Верховного Совета СССР. Почему? Считал, что таким образом выражаю протест против разгона Верховного Совета и Союза ССР. Но эта моя акция мало кем была замечена.

— И всё же, твоя жизнь удалась?

— Я прожил яркую, необычную жизнь.8 Она, несомненно, состоялась. Но нужно считаться со временем, оно быстротечно и остановить его невозможно. Когда-то ты был востребован, а сейчас — не вполне даже замечаем. Из-за природной гордости я никогда не унижался и не приспосабливался.9 На 20 книг, которые я написал, у нас в стране вышла только одна рецензия. Все остальные — на Западе. Я верил в себя больше, чем было нужно, мало считался с обстоятельствами. Но, как поёт Андрей Макаревич, «

— Я прожил яркую, необычную жизнь.8 Она, несомненно, состоялась. Но нужно считаться со временем, оно быстротечно и остановить его невозможно. Когда-то ты был востребован, а сейчас — не вполне даже замечаем. Из-за природной гордости я никогда не унижался и не приспосабливался.9 На 20 книг, которые я написал, у нас в стране вышла только одна рецензия. Все остальные — на Западе. Я верил в себя больше, чем было нужно, мало считался с обстоятельствами. Но, как поёт Андрей Макаревич, «не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнётся под нас

».

Даже все руководители нашей страны, которые были после революции, оказались несостоятельными, ибо всё пошло не так, как они хотели. Совершенно искренне считаю, Путин — первый руководитель, который реально представляет, что делать со страной.

А мы на своём «этаже», конечно, мечтали, много работали, чего-то добивались. И в этом смысле у меня есть некое болезненное разочарование. Я подавляю его простым соображением: тысячи, а может, сотни тысяч достойных, талантливых людей в нашей стране не имели того шанса, что дала мне судьба. И за это я ей безмерно благодарен.

Примечания- Закончилось это, однако, тем, что группа Шелепина столкнулась с группой Брежнева и уже в 1967 году была подавлена. Об этом см. далее в этом же интервью.— здесь и далее примечания Маоизм.ру.↩

- Газета «Правда», 21 декабря 1966 г.↩

- Мать Андропова была приёмной дочерью в еврейской купеческой семье Флекенштейнов. Отец неизвестен, Андропов носил фамилию отчима.↩

- Первым секретарём ЦК КП(б) Карело-Финской ССР был Г. Н. Куприянов. В 1950 году он был снят и репрессирован. Позднее в воспоминаниях писал, что рассчитывал на поддержку Андропова, но тот солгал, что не может свидетельствовать в его пользу.↩

- В действительности, национальное присхождение А. Д. Бланка, деда Ленина по матери, точно не установлено.↩

- Статья «На пути к премьере» была опубликована в «Комсомольской правде» 22 июня 1967 г.↩

- Лен Карпинский всё-таки был исключён из КПСС в 1975 году. Бурлацкий же в это время (1971—1989) заведовал кафедрой… марксистко-ленинской философии в Институте общественных наук при ЦК КПСС.↩

- Бурлацкий умрёт в 2014 г., в возрасте 87 лет.↩

- Это, на минуточку, имел наглость сказать человек, который, будучи сознательным антикоммунистом, полжизни проработал в марксистско-ленинском образовании и агитпропе. Если это в какой-то мере и правда, это говорит о приемлемости таких воззрений и подрывной деятельности в лживом хрущёвско-брежневском (не говоря уже о горбачёвском) аппарате.↩