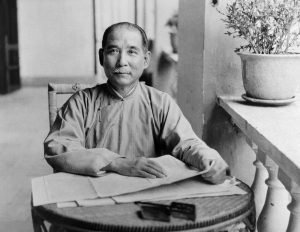

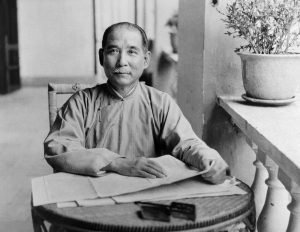

Сунь Ятсен в Гуанчжоу (1924 г.)

Господа, сегодня начнём лекции о принципе народного благосостояния. Что означает принцип «народное благосостояние»? Народное благосостояние издавна является одним из наиболее привычных терминов в Китае. Мы часто говорим о благополучии государства и народном благосостоянии. Мы лишь употребляем этот термин, но не вникаем в смысл и не понимаем его глубокого содержания. Однако теперь, в эпоху расцвета науки, применяя этот термин в социально-экономической сфере, мы ощущаем неисчерпаемость его значения. Я сегодня предлагаю дать этому термину такое определение: можно сказать, что значение термина «народное благосостояние» включает народную жизнь, существование общества и процветание нации, то есть выживание народных масс.

Я сейчас пользуюсь термином «народное благосостояние» для того, чтобы поговорить об одной из крупнейших проблем, возникшей за последние сто с лишним лег за границей,— о социальном вопросе. Принцип «народное благосостояние» и есть социализм или, иначе, коммунизм, то есть принцип Великого единения (Датун). Для полного уяснения этого принципа совершенно недостаточно ограничиться несколькими словами определения, необходимо внимательно прослушать с начала до конца лекции, посвящённые этому вопросу.

Проблема народного благосостояния стала в настоящее время актуальнейшим вопросом во всех странах мира. Обращаясь к истории её возникновения, мы видим, что она появилась всего сто с лишним лет назад. Почему же эта проблема возникла в последнее время? Коротко говоря, эта проблема возникла вследствие необычайно быстрого развития материальной культуры во всех странах, огромного роста промышленности и увеличения производительных сил человечества за последние десятилетия. По существу, это объясняется изобретением машин и постепенным отказом более прогрессивной в смысле материальной культуры части человечества от использования для работы мускульной человеческой силы и заменой её работой естественных сил пара, огня, воды и электричества; металлы — железо и медь — заменили человеческие мускулы и кости. После изобретения машин один человек, управляя машиной, может выполнять работу сотни или даже тысячи людей. Поэтому между производительной силой машины и производительной силой человеческого труда существует огромная дистанция.

До появления машин самый прилежный работник в лучшем случае мог выполнить работу двух-трёх человек, и уже ни в коем случае он не в состоянии был выполнять работы десяти и более человек. Отсюда следует, что даже человек с исключительно большой физической силой, исключительно выносливый и прилежный не может сделать больше десяти обыкновенных людей. Производительная сила обыкновенных людей примерно одинакова. Однако если сравнивать производительную силу машины с производительной силой человека, то получается огромная разница. Производительность человека, даже чрезвычайно работоспособного и исключительно прилежного, может быть увеличена только в десять раз, а при использовании машины, если даже этой машиной управляет ленивый и самый заурядный человек, его производительная сила будет в несколько сотен или даже в тысячу раз выше. Таким образом, в течение нескольких десятков лет после изобретения машин производительные силы значительно выросли. Для доказательства этого приведём несколько очевидных фактов. Так, на улицах Гуанчжоу чаще всего встречаются кули, занятые транспортировкой грузов. Кули составляют большинство рабочих этого города. Наиболее физически сильные и выносливые из них могут нести груз не более 200 цзиней и пройти в день расстояние не больше чем несколько десятков ли. Однако таких носильщиков нелегко найти. Обыкновенный носильщик, пронеся груз в несколько десятков цзиней на расстояние в несколько десятков ли, уже сильно устаёт. Что же получится, если сравнить носильщика с современным механическим транспортом? Возьмём, например, товарный поезд на станции Хуанша в Гуанчжоу. Один паровоз может везти свыше двадцати товарных вагонов, каждый из которых вмещает несколько сотен даней товара. Таким образом, если один товарный вагон вмещает несколько сотен даней, то двадцать с лишним товарных вагонов могут вместить 10 тысяч даней. И эти 10 тысяч даней везёт один паровоз. Для управления паровозом требуется всего один-два человека да несколько человек для наблюдения за товарными вагонами. Поезд в один день может пройти несколько сотен ли. Протяжение линии Гуанчжоу-Ханькоуской железной дороги на участке от Хуанша до Шаогуаня равняется приблизительно 500 ли. Раньше, когда для переправки товаров пользовались исключительно людьми, один человек мог нести 1 дань, сто человек — 100 даней, а для 10 тысяч даней товара потребовалось бы 10 тысяч рабочих. Расстояние, которое может пройти человек в один день, в среднем составляет 50 ли. Для того чтобы пройти расстояние в 500 ли, потребовалось бы десять дней. Следовательно, в прежнее время для переброски 10 тысяч даней товара при использовании исключительно человеческого труда надо было занять 10 тысяч рабочих, которые шли бы десять дней. Теперь же для транспортировки поездом прямым путём из Хуанша до Шаогуаня нужно только восемь часов, причём в этом случае занято, самое большее, десять человек.

Отсюда ясно, что работа десяти человек может заменить работу 10 тысяч человек, причём то, на что требовалось десять дней, может быть сделано за восемь часов. Какая огромная разница между человеческой силой и силой машины. При перевозке товаров по железной дороге дело не ограничивается только тем, что один человек может заменить тысячу человек и что в один час можно преодолеть такое же расстояние, на которое раньше требовался целый день, а следовательно, такая перевозка является и более удобной, и более быстрой. Кроме этого, если говорить о транспортных расходах, то получается, что один носильщик за переноску 1 даня товара при переходе в течение одного дня расстояния в 50 ли получал за свой труд примерно 1 юань в день. Для переноски 10 тысяч даней товара надо было нанять 10 тысяч рабочих, и переноска товара за десять дней пути обошлась бы в 100 тысяч юаней. Перевозка того же товара по железной дороге обойдётся, самое большее, в несколько тысяч юаней. Такова огромная разница между работой машины и человека, если сравнивать эту работу только с работой носильщика.

В сельском хозяйстве, ткацком деле, в жилищном строительстве и на многих других работах работа машины в сотни и тысячи раз эффективнее работы человека. Поэтому после изобретения машин в производительных силах мира произошёл грандиозный переворот. Машина вытеснила человеческий труд, и владельцы машин нажили деньги за счёт тех, у кого машин не было.

Ещё один пример. До «опиумной» войны Гуанчжоу был единственным открытым портом в Китае. Товары из всех районов Китая привозились сначала в Гуанчжоу, а потом из Гуанчжоу отправлялись за границу. Иностранные товары также привозились сначала в Гуанчжоу, а затем переправлялись в разные провинции. Таким образом, все импортные и экспортные товары Китая из Гуанчжоу шли через провинции Хунань и Цзянси, через Наньсюн и Лэчан. Вследствие этого по дороге через Наньсюн и Лэчан до Шаогуаня в то время проходило очень много носильщиков, и вдоль этих дорог процветали чайные и харчевни. Впоследствии, когда запрет на морскую торговлю был снят, товары из других провинций либо перевозились в Гуанчжоу уже на судах, либо отправлялись за границу непосредственно через Шанхай и Тяньцзинь. Эти товары при перевозке их в Шаогуань не проходили уже через Наньсюн и Лэчан, а потому и численность носильщиков на этих дорогах значительно уменьшилась. Былое процветание чайных и харчевен вдоль этих дорог к настоящему времени сменилось запустением их. С проведением Гуанчжоу-Ханькоуской железной дороги, давшей возможность заменить труд носильщиков, последние на дороге Гуанчжоу — Шаогуань совершенно исчезли. Такое положение было и во всех других странах. После изобретения машин громадное количество людей сразу же потеряло работу, лишилось заработков и средств к существованию. Этот грандиозный переворот за границей называют промышленной революцией. В результате промышленной революции рабочие сильно пострадали. Стремление избавиться от этих страданий и послужило причиной возникновения в течение последних десятилетий социального вопроса. Этот социальный вопрос и есть народное благосостояние, о котором мы говорим сегодня.

Почему же я сегодня не привожу в пример иностранные государства и не говорю о социализме непосредственно, а вместо слова «социализм» употребляю такой старый китайский термин, как «народное благосостояние»? Это имеет свои очень веские основания, на исследовании которых нам необходимо остановиться. Так как изобретение машин и промышленная революция вызвали социальные проблемы, которые, в свою очередь, послужили причиной возникновения социализма, то, следовательно, социализм возник уже несколько десятилетий назад. Однако за это время ни в одной из стран Европы и Америки всё ещё не найден способ решения проблемы социализма, и в настоящее время вокруг этого вопроса всё ещё кипит ожесточённая борьба. Теории и идеи социализма в последнее время проникли в Китай, стали предметом изучения современных китайских учёных. Среди социалистических учений есть учение, которое называют ещё коммунизмом. Поскольку в Китае социализм в настоящее время чрезвычайно популярен, популярен также и коммунизм. Для китайских учёных изучение социализма и коммунизма и поиски метода разрешения этой проблемы также оказались чрезвычайно трудными. Поскольку эти теории появились за границей уже несколько десятков лет назад, но до сих пор методы их решения не найдены, то само собой разумеется, что сейчас, когда они проникли в Китай, наши попытки решить эту проблему будут нелёгким делом. Для изучения этой проблемы мы должны сначала уяснить её происхождение, её сущность и её определение. Эти два термина — «коммунизм» и «социализм» — в настоящее время за границей применяются параллельно, и, хотя методы их различны, тем не менее общим названием обычно служит социализм. В настоящее время в Китае кое-кто отождествляет социализм с социологией; это, безусловно, путаница. И такая путаница наблюдается не только у китайцев, но и в равной степени у иностранцев. У многих людей такая путаница происходит оттого, что первая половина трёх следующих слов на английском языке одинакова: слово «общество» по-английски «society», «социология» — «sociology» и «социализм» — «socialism». Фактически английское слово «socialism» произошло от изменения заимствованного греческого слова, первоначальное значение которого в греческом языке соответствовало слову «товарищ», а в китайском разговорном языке оно соответствует слову «приятель». Социология изучает состояние и эволюцию общества и массовых объединений. Социализм изучает общественную экономику и жизнь человечества, то есть народное благосостояние. Я применяю термин «народное благосостояние» вместо термина «социализм» только потому, что хочу ясно показать его сущность и происхождение, с тем чтобы самый обыкновенный человек мог с предельной ясностью понимать, в чём дело, едва услышит это слово.

Социализм появился уже несколько десятков лет назад, и за это время несчётное число учёных изучало его; ими написано по этому вопросу несчётное количество книг. Большинство теорий, предлагаемых для разрешения социального вопроса, противоречат друг другу, поэтому за границей появилась даже поговорка о том, что существует 57 видов социализма и неизвестно, какой из них в конце концов является правильным. Из этого ясно, что среди обыкновенных людей сложилось представление, что социализм слишком неопределёнен и никуда не ведёт. После начала европейской войны общественный прогресс пошёл чрезвычайно быстрыми темпами, и в ходе его мир уже подошёл вплотную к решению социального вопроса. Тот, кто прежде не обращал внимания на социализм, тогда тоже пошёл по пути социализма. Казалось, что благодаря таким благоприятным обстоятельствам социалистические партии должны были добиться многого и могли бы окончательно разрешить социальный вопрос. Однако внутри социалистических партий возникли раздоры. Среди социалистических партий во всех странах разгорелись страсти, появились всевозможные течения и группировки, среди которых самыми известными являются так называемые коммунистические, национал-социалистские и социал-демократические партии. Разнообразие всех этих социалистических течений и группировок вряд ли ограничивалось 57 видами. Поэтому критика прежних наблюдателей в адрес социалистических партий за их раздробленность, к сожалению, и до сих пор остаётся совершенно правильной. До европейской войны во всех странах в этом смысле были только две категории людей: одна — сочувствовавшая социализму и другая — выступавшая против него. Против социализма в основном выступали капиталисты.

Таким образом, прежде с социалистическими партиями боролись только капиталисты, выступавшие против социализма. После начала европейской войны противники социализма как будто капитулировали, и было похоже на то, что социалистические партии получили возможность использовать удобный случай для решения социального вопроса, однако, вследствие того, что сторонники социализма не продумали заранее свои методы, в тот момент внутри социалистических партии возникло много раздоров, которые были ещё ожесточённее тех, что происходили раньше между сторонниками социализма и его противниками. Поэтому-то социальный вопрос не разрешён и по сей день. В настоящее время мы по-прежнему должны продолжать изучать его. В прежнее время, когда капиталисты, рабочие и учёные выступали против социализма, все сторонники социализма считали друг друга товарищами независимо от гражданства. За последнее же время борьба идёт не только между социалистами разных стран, когда германская социалистическая партия борется, например, с русской социалистической партией или русская социалистическая партия выступает против английской и американской социалистических партий, но и внутри социалистических партий одной и той же страны также происходят всевозможные распри. Поэтому, чем больше о социальном вопросе говорить, тем больше он запутывается, и, таким образом, до сих пор ещё не найдено хорошего метода для его решения.

Имеется ли в конце концов различие между народным благосостоянием, о котором я сегодня говорю, и социализмом? Самая большая проблема при социализме — это проблема общественной экономики, это вопрос самой жизни для простого человека. После изобретения машин значительная часть людей осталась без работы, которая была отнята у них машинами, рабочие лишились средств к существованию, а отсюда и возник социальный вопрос. Таким образом, социальный вопрос возник потому, что необходимо было разрешить проблему народной жизни. Поэтому, если говорить только об этом принципе, то социальная проблема и есть проблема народного благосостояния. Следовательно, можно сказать, что народное благосостояние составляет основное содержание социализма.

В настоящее время во всех странах социализм понимают по-своему, а потому и методы разрешения социального вопроса также предлагаются различные. Однако спрашивается, является ли социализм частью народного благосостояния, или же народное благосостояние составляет часть социализма. После промышленной революции изучавшие социальный вопрос исчислялись тысячами. Наиболее глубоким исследователем среди них, достигшим ценных результатов, был вам всем известный Маркс. Маркс в социальном вопросе подобен Руссо в вопросе о демократии. Сто с лишним лет назад в Европе и США среди людей, изучавших проблему демократии, не было таких, кто не почитал бы Руссо как мудреца демократии, точно так же как в Китае почитался Конфуций. В настоящее время среди людей, изучающих социальный вопрос, также нет таких, кто не чтил бы Маркса как мудреца социалистического движения. До появления учения Маркса все теоретики социализма создавали в высшей степени отвлечённые и чрезвычайно далекие от действительности теории. Маркс же в своей работе исходил исключительно из фактов и истории и дал чрезвычайно ясное и исчерпывающее толкование существа экономических изменений в социальной области. Вследствие этого в дальнейшем учёные стали разделять социалистов на два течения: так называемых сторонников утопического социализма (утопия по своей идее может быть приравнена к китайскому государству Хуасюн, о котором говорили даосы) и сторонников научного социализма, который ищет решения социального вопроса научными методами. Что касается утопистов, то их реформы общества и создание спокойного и счастливого государства исходят из идеала и потому являются плодом пустых и несбыточных фантазий. Эти фантазии созданы людьми, обладавшими исключительно высокой моралью и состраданием к людям. Они не могли выносить человеческие страдания, но были не в силах исправить положение, им оставалось только рассуждать об идеалах и фантазировать. Китайская поговорка гласит: «Если небо родит червяка, то земля произведёт лист; если же в небе родится птица, то на земле — червяк». Смысл этой поговорки заключается в том, что для червей в пищу предназначаются листья, а для птиц пищей будут служить черви. Однако тело человека по своему естеству несовершенно: он рождается без перьев и шерсти, нуждается в одежде для защиты от холода и в пище для поддержания своего существования. В глубокой древности, когда люди питались плодами, земли были обширны и людей было мало. Тогда люди легко могли найти себе пропитание и человек мог существовать без особого труда. С наступлением рыболовно-охотничьего периода, для того чтобы получить пищу в виде рыбы и мяса, народ уже должен был либо охотиться, либо заниматься рыболовством; только труд приносил пищу. После наступления скотоводческого периода люди поддерживали своё существование скотоводством и вели кочевой образ жизни, постоянно переселялись с места на место в поисках воды и пастбищ. Труд в этот период был чрезвычайно тяжёлым и утомительным. С наступлением земледельческого периода люди для поддержания своего существования занялись выращиванием хлебных злаков. В этот период жизнь людей стала ещё более сложной, а труд — ещё более утомительным и тяжёлым. После наступления торгово-промышленного периода все работы стали выполняться машинами, а человеческая сила стала не нужна. Сильные люди не находили себе применения. Желающие продать свой труд не могли найти работодателя. В этот период многим стало нечего есть, люди умирали от голода. Человеческие страдания не описать словами.

Некоторые моралисты, наблюдая, как дикие звери и птицы без мук и страданий могут добывать себе пищу, а люди, несмотря на муки, с трудом изыскивают для себя одежду и пищу, сочли такое положение очень прискорбным; желая облегчить страдания и сделать так, чтобы каждый мог быть сыт и одет, они создали социалистическое учение. Таким образом, проповедниками социализма раньше были по большей части моралисты. Сторонниками социализма также были люди совестливые и высоконравственные.

Только капиталисты, преуспевшие в экономике, преследовавшие корыстные, личные выгоды и не интересующиеся жизнью масс, выступали против социализма и не желали замечать социального вопроса. Но поскольку это вопрос обеспечения существования громадного большинства во всём мире, то естественно, что люди, способные к предвидению, открыватели этого принципа, смогли завоевать симпатии и поддержку большинства. Поэтому, как только появилось это учение, стали организовываться социалистические партии, которые непрерывно росли, развивались и получили распространение во всех странах мира.

Однако первыми глашатаями социализма были утописты. Они только мечтали о ликвидации человеческих страданий и уповали на идеальный мир покоя и радости, но не думали о конкретных методах реализации этих мечтаний. Когда в мире явился Маркс, то он весь свой ум, способности, знания и научный опыт посвятил доскональному изучению этих проблем. Он разъяснил вопросы, которых его предшественники не ставили или не могли разрешить. Все его открытия целиком базировались на экономических законах. После того как он самым тщательным образом изучил эти проблемы на основе экономических законов, он подверг критике прежних социалистов за то, что они базировались только на индивидуальных моральных качествах людей и на эмоциях масс. Ведь на самом деле экономические проблемы не могут быть разрешены, исходя из морали и эмоций; для их решения необходимо глубокое и внимательное изучение социальных условий и социального прогресса. Можно сказать, что принцип такого разрешения социального вопроса полностью основан на фактах, а не на идеале. Книги, написанные Марксом, и созданное им учение представляют собой, можно сказать, квинтэссенцию всех великих достижений человеческой мысли за несколько тысяч лет. Поэтому, как только появилось его учение, оно распространилось по всему миру; учёные всего мира уверовали в его теорию и последовали за ним, подобно тому как все занимавшиеся вопросами демократии уверовали в своё время в Руссо, когда он создал свою теорию демократизма.

После Маркса социалистическое движение раскололось на два течения — на утопический и научный социализм. Об утопистах мы только что говорили. Что же касается научных социалистов, то они считают, что социальный вопрос должен быть разрешён на основе научных методов. Огромные достижения материальной цивилизации и расцвет науки в течение последних десятилетий достигнуты на основе научных принципов. Точно так же и социальный вопрос может быть разрешён только после тщательного научного исследования.

Но, говоря об этом, необходимо вернуться к моей теории о том, что «познать трудно, действовать легко». Любое дело в мире может быть легко совершено, если оно предварительно истинно познано. Например, сейчас в аудитории очень жарко, но мы можем уменьшить жару, не применяя для этого человеческой силы, а пользуясь лишь электрическим вентилятором. Если бы это увидел древний человек или невежественный сельский житель, то он, конечно, решил бы, что внутри вентилятора сидит чёрт, который его и вертит, хитростью овладев силами небесными. Они обязательно стали бы молиться и класть поклоны перед этим удивительным вентилятором. В настоящее же время хотя мы и не понимаем устройства вентилятора в деталях, но нам ясен принцип электромагнетизма и то, что вентилятор приводится в движение электричеством, а потому для нас этот вентилятор уже не представляет какого-то чуда. Но разве древние люди по своим умственным способностям были ниже нас? О причинах этого следует сказать, что в древности люди не могли изобрести вентилятора потому, что тогда не было науки, а не потому, что у них не было способностей и умения пользоваться вентилятором. Учёные смогли изобрести вентилятор благодаря появлению современной науки. В результате все мы можем теперь пользоваться такими вентиляторами и наслаждаться прохладой. Если бы древние звали науку, то с их умом и способностями они, может быть, смогли бы сделать больше удивительного, чем мы.

Относительно социального вопроса можно сказать, что до Маркса его решение считалось совершенной утопией. Да и сам Маркс считал также, что опора только на социалистический идеал ведёт к разновидности мистики, которая осталась бы неосуществимой, если бы даже люди всего мира поддержали её. Только основываясь на фактах, используя научные методы для детального изучения этой проблемы, можно рассчитывать на её решение. Поэтому он посвятил всю свою жизнь исследованию социализма и трудился над научной методологией. Его работа по изучению социализма была чрезвычайно тяжёлой. Маркс эмигрировал в Англию, которая тогда была наиболее цивилизованным государством в мире, и никакая другая страна не могла равняться с ней. Поэтому уже тогда в Англии имелись вполне совершенные культурные учреждения. Там в библиотеке хранилось несколько миллионов томов и по любому вопросу была богатая литература. Маркс работал в этой библиотеке ежедневно. Проработав, таким образом, двадцать-тридцать лет и потратив на это лучшие годы своей жизни, он собрал воедино всё, что было написано о социализме как древними, так и его современниками, подробно изучил и сопоставил материал и сделал свои выводы. Такой метод изучения социального вопроса является научным методом, поэтому и выработанный Марксом метод его решения является научным социализмом. Исходя из глубокого и детального анализа, Маркс сделал вывод о том, что вся человеческая деятельность в мире, зафиксированная в письменных памятниках для последующих поколений, может рассматриваться как история. Важнейшее открытие Маркса в истории состоит в том, что вся мировая история зиждется на материи и что мир изменяется соответственно с изменениями, происходящими в материи. Он сказал, что все действия людей определяются материальной средой и потому история человеческой цивилизации есть история эволюции материальной среды. Это открытие Маркса по его значимости некоторые сравнивают с законом всемирного тяготения, открытым Ньютоном в астрономии. Поскольку открытие Маркса, что материя является центром тяжести в истории, было результатом глубокого исследования и было хорошо обосновано, то очень многие из тех, кто прежде выступал против социализма, стали его сторонниками. Люди, которые детально изучали учение Маркса, ещё более проникались верой в него.

После европейской войны во всём мире почти никто не выступал против социализма. Социалистические партии могли бы сделать всё, что хотели, и прежде всего могли бы решить социальный вопрос в своих странах. В то время самым сильным течением среди социалистических партий был марксизм, или, другими словами, научный социализм, между тем как до этого большим влиянием пользовался утопический социализм. В этот период общественный порядок во всех странах пришёл в состояние хаоса, и естественно, что внутри социалистических партий между утопистами и научными социалистами возник конфликт. Разногласия появились даже среди социалистических партий, примыкавших к научному социализму. Вследствие этой внутренней борьбы после европейской войны социальный вопрос ещё и до сих пор не получил решения.

А как обстоит дело с материей как центром тяжести истории у самого мудреца социалистической партии — Маркса? В 1818 году в Бельгии последователями Маркса был созван международный конгресс социалистических партий, на котором были определены методы их деятельности. Программа, выработанная на этом конгрессе, и до настоящего времени всё ещё в значительной степени применяется многими марксистскими социалистическими партиями в различных странах. После начала европейской войны эти принципы стали проводиться в жизнь в России, но в настоящее время они уже изменены. Чем вызваны эти изменения, мы судить не берёмся, потому что недостаточно изучили положение в России. Однако, по словам самих русских, революционные методы, применявшиеся раньше в России, отнюдь не были марксистскими, а представляли собой своего рода политику военного времени. Такая политика проводилась не только в России, но и в Англии, в Германии и в США во время европейской войны. Там также были национализированы крупные предприятия: железные дороги, пароходы и машиностроительные заводы. Почему же то, что осуществлено в Англии и США, называлось политикой военного времени, а то, что в России, все называют марксизмом? Причина в том, чти русская революционная партия верит в марксизм и стремится претворить его в жизнь. Но, по словам русских, современная промышленность и экономика России ещё недостаточно развиты и непригодны для реализации марксизма. К проведению марксизма в жизнь можно будет приступить только тогда, когда экономика и промышленность будут развиты так же, как в Англии и США. Таким образом, после европейской войны между всеми последователями Маркса возникла теоретическая полемика. Германская, французская и русская социалистические партии, прежде принимавшие марксизм, образовали Интернационал. Однако, когда начались споры, они стали критиковать и поносить друг друга, причём критики обычно всегда обвиняли других в неверности марксизму. В результате взаимных обвинений и нападок различных группировок и социалистической партии одной страны на социалистическую партию другой учение Маркса было поставлено под вопрос. Является ли в конце концов материя основой исторического развития? Ньютон на основании своих исследований установил, что солнце является центром притяжения для нас во вселенной. Исследования астрономии и других наук подтвердили, что этот принцип, бесспорно, верен. Маркс же открыл, что материя является основой исторического процесса. Правилен этот принцип или нет? Основываясь на опыте нескольких лет после европейской войны, многие говорят, что этот принцип не верен. Что же тогда является центром тяжести в истории? Наш гоминьдан уже более двадцати лет пропагандирует принцип народного благосостояния. Мы никогда не агитировали за социализм, а говорили только о принципе народного благосостояния. Какое же существует соотношение между социализмом и принципом народного благосостояния? Недавно один последователь Маркса в Америке — Уильям, глубоко изучивший учение Маркса, пришёл к выводу, что взаимные раздоры среди его единомышленников свидетельствуют о неполноте учения Маркса. Поэтому он высказал своё мнение, что положение Маркса о том, что материя является центром тяжести истории, неправильно, таким центром является социальный вопрос, в котором тоже есть центр — средства к существованию. По его мнению, только это соответствует истине. Проблема народного благосостояния является проблемой средств к существованию. Это новое открытие американского учёного точь-в-точь совпадает с принципом нашей партии. Это открытие заключается в том, что народное благосостояние является центром тяжести социального прогресса, который, в свою очередь, есть центр тяжести истории. В конечном счёте центром тяжести истории является народное благосостояние, а не материя. Мы пропагандируем принцип народного благосостояния более двадцати лет. В самом начале, детально изучая и продумывая эту проблему, мы поняли, что термин «народное благосостояние» включает социальный вопрос и является в данном случае более подходящим и понятным, чем термины «социализм» или «коммунизм», поэтому мы и остановились на нём. Мы не могли предполагать, что после европейской войны в результате ещё большего уточнения принципов и дальнейшего развития науки последователи Маркса также придут к сходному с нашим открытию. Это достаточное доказательство того, что пропагандируемый нашей партией принцип народного благосостояния полностью соответствует основным законам социального прогресса, а отнюдь не является перепевом высказываний модных учёных.

По мнению упомянутого выше американского учёного, все старания человечества как в древности, так и ныне были направлены на обеспечение собственного существования. Это стремление является законом социального прогресса и центром тяжести истории. Материализм Маркса не открывает закона социального прогресса и не является центром тяжести истории. Для того чтобы понять обе эти теории и установить, кто из учёных прав, мы должны тщательно изучить их принципы и решить, соответствуют ли эти принципы фактам современного социального прогресса. Маркс, изучая социальный вопрос, всё своё внимание сосредоточил исключительно на материи. Когда же речь заходит о материи, естественно, что прежде всего приходится говорить о производстве. Без перепроизводства, само собой разумеется, не могло бы быть и промышленной революции. В экономике современного мира важнейшим элементом является производство. Для того чтобы знать состояние его экономики, необходимо прежде всего знать положение в производстве.

В каком же состоянии находится в современном мире производство? Во всяком производстве используются машины и рабочие. Через посредство капиталистов машины при помощи рабочих создают возможность в широких масштабах развивать современное производство. Большая часть прибыли от него присваивается капиталистами, на долю же рабочих приходится немного. Поэтому интересы рабочих и капиталистов постоянно сталкиваются. Когда же эти столкновения не могут быть разрешены, возникает классовая борьба. По мнению Маркса, классовая борьба появилась не после промышленной революции, а вся прошлая история является историей классовой борьбы. Такова, например, борьба в древние времена между рабами и рабовладельцами, борьба между помещиками и крепостными, борьба аристократии с простым народом, то есть, коротко говоря, существовала борьба разных угнетателей с угнетёнными. Эти два борющихся класса исчезнут только после окончательной победы социальной революции. Отсюда очевидно, что Маркс считал, что социальный прогресс возможен только при наличии классовой борьбы, что классовая борьба является его движущей силой. Таким образом, классовая борьба является причиной, а социальный прогресс — следствием. Если мы хотим знать, является ли это положение законом социального прогресса, то мы должны изучить фактический прогресс современного общества. За последние десятилетия в обществе произошёл огромный прогресс. Проявления этого социального прогресса в различных областях необычайно сложны. Если даже говорить только о фактах из области экономики, то и их не исчерпать несколькими словами.

Однако, говоря в общем, современный экономический прогресс Европы и США можно подразделить на четыре вида: 1) социальные и промышленные реформы; 2) национализация путей сообщения и средств связи; 3) прямое налогообложение и 4) социализация распределения. Все эти четыре вида социально-экономических мероприятий были введены путём реформ, которые в дальнейшем, конечно, будут постоянно совершенствоваться и прогрессировать.

В чём же заключается детальное содержание этих четырёх социально-экономических мероприятий?

Например, первое из них требует вмешательства правительства в дело образования рабочих, охраны их здоровья, совершенствования фабрик и оборудования, чтобы обеспечить максимальную безопасность труда и здоровые условия для работы. Осуществление подобных реформ значительно повысит работоспособность рабочих, стимулирует их желание работать и значительно увеличит производительность их труда. Германия первая стала проводить эти прогрессивные социальные мероприятия, и притом чрезвычайно успешно. За последнее время по этому пути пошли также Англия и США, и они также получили хорошие результаты.

Второе мероприятие заключается в том, чтобы все крупные отрасли путей сообщения и средств связи, как-то: трамваи, железные дороги, пароходства, почта и телеграф — находились в ведении правительства. Только когда эти крупные предприятия будут находиться в ведении правительства и оно сможет использовать всю свою мощь в управлении ими, будет получена возможность быстро передвигаться, а связь станет удобной. В таком случае сырьё из разных мест будет легко доставлять на фабрики для обработки и, в свою очередь, фабричную продукцию будет легко перевозить на рынки для продажи. Тогда не придется тратить много времени на перевозки и не будет огромных убытков, вызываемых задержками при транспортировке сырья и фабрикатов. Если же управление этими отраслями хозяйства будет находиться не в руках государства, а у частных лиц, то либо эти частные лица не будут обладать достаточной финансовой мощью, либо же они приобретут огромное могущество благодаря своей монополии. В результате транспортировка будет, несомненно, производиться медленно и связь будет неудобной, что повлечёт за собой неосязаемые, но чрезвычайно большие потери во всех отраслях экономики страны. Вред и преимущества такого рода мероприятий раньше всех поняли в Германии, где все крупнейшие пути сообщения и средства связи уже давно находятся в руках государства. В США крупнейшие пути сообщения и средства связи, находившиеся в частном владении, во время европейской войны также были переданы в ведение государства.

Третье мероприятие — прямое налогообложение — также начало применяться только в самое последнее время и порождено прогрессом экономики общества. Проведение в жизнь этого метода заключается в применении принципа прогрессивного обложения капиталистов подоходным налогом и налогом на наследство. Такое налогообложение даёт возможность обеспечить поступление государственных средств в значительной мере непосредственно от капиталистов. Когда государство непосредственно облагает огромные доходы капиталистов, оно получает больше и не выглядит свирепым. При старом налогообложении существовали денежные и продовольственные налоги и таможенные сборы. Государственные средства целиком черпались от бедноты, а капиталисты пользовались правами без обязанностей, что было чрезвычайно несправедливым. В Германии и Англии уже давно осознали подобную несправедливость, и потому там уже давно введено прямое налогообложение. В Германии государственные поступления от подоходного и наследственного налогов составляют от 60 до 80 процентов общегосударственных доходов. Эти же поступления в Англии ко времени начала европейской войны достигли 58 процентов всего дохода. США в этом сравнительно отстали, и соответствующий закон там был принят всего десять лег назад, но с тех пор государственный доход возрастает с каждым годом. Так, в 1918 году только один подоходный налог составлял приблизительно 4 миллиарда американских долларов. После того как все государства Европы и США ввели в последнее время прямое налогообложение, они в значительной степени увеличили свои финансы и получили, таким образом, ещё большие финансовые возможности для проведения различных реформ.

Четвёртое мероприятие — социализация распределения — является новейшим прогрессивным социальным мероприятием в Европе и США. После открытия человечеством денег и установления торговой системы приобретение всех товаров первой необходимости производилось главным образом через посредство торговцев. Торговец, покупая товар у производителя по чрезвычайно низким ценам, перепродавал этот товар потребителю и, таким образом, одним мановением руки получал большие прибыли. Такую систему распределения товаров можно назвать торговой системой или, что то же, системой распределения через посредство торговцев. При такой системе потребитель незаметно для себя несёт чрезвычайно большие убытки. Проведённые за последнее время исследования показали, что такую систему можно реформировать и что распределение необязательно производить через торговцев. Оно может производиться либо общественными организациями, либо правительством. Так, созданная недавно в Англии потребительская кооперация как раз и является общественной организацией распределения товаров. Снабжение населения водой, электричеством, газом и даже хлебом, молоком, маслом и другими продуктами, производимое муниципалитетами в странах Европы и США, уже представляет собой распределение товаров правительством. Пользуясь этим новым способом распределения, можно сэкономить те суммы, которые раньше составляли прибыль торговцев, и избежать убытков, которые нёс потребитель. О принципе, положенном в основу нового способа распределения, можно сказать, что это социализация распределения, то есть осуществление социализма в распределении товаров.

Выше говорилось о социально-экономических реформах, обобществлении путей сообщения и средств связи, прямом налогообложении и социализации распределения. Такой социально-экономический прогресс разрушает старые системы и ведёт к созданию новых систем. Благодаря постоянному возникновению в обществе новых систем наблюдается непрерывный прогресс. Что же является причиной социального прогресса? И почему в обществе должны возникать подобные перемены? Если ответить на эти вопросы с точки зрения учения Маркса, то, само собой разумеется, придётся сказать, что это происходит в результате классовой борьбы; причины же возникновения в обществе классовой борьбы, естественно, придётся объяснить как результат угнетения капиталистами рабочих, ибо поскольку интересы капиталистов и рабочих всегда взаимно противоположны и не могут быть гармонизированы, то это и влечёт за собой борьбу. Благодаря такой борьбе в обществе наблюдается прогресс. Однако, рассматривая факты социального прогресса Европы и США за последние несколько десятилетий, следует признать наилучшими социализацию распределения, уничтожившую монополию торговцев, и рост подоходного и наследственного налогов с капиталистов, обогативший государственную казну, что даёт возможность использовать эти доходы для национализации путей сообщения и средств связи, а также для развития образования и охраны здоровья рабочих и усовершенствования оборудования фабрик. Всё это увеличивает производительные силы общества. Огромное увеличение общественного производства обеспечивает изобилие всевозможной продукции, в результате капиталисты, несомненно, сильно богатеют, но и рабочие также получают возможность больше заработать. Если так рассматривать вопрос, то капиталист улучшает жизнь рабочих и повышает их производительность, а при высокой производительности труда рабочих последние больше производят для капиталистов. Таким образом, с одной стороны, капиталист может получить больше продукции, а с другой стороны, рабочий может увеличить свой заработок, то есть интересы рабочих и капиталистов взаимно гармонизируются, а не конфликтуют.

Поэтому причина социального прогресса заключается во взаимной гармонии экономических интересов большей части общества, а не в конфликте. Взаимная гармония экономических интересов подавляющего большинства общества требует заботы о его интересах, когда же подавляющее большинство получает выгоду, тогда общество прогрессирует. Взаимная гармония экономических интересов большей части общества необходима для обеспечения существования человечества. Человечество с древних времен и до настоящего времени стремилось обеспечить своё существование, а так как люди всегда хотят жить, поэтому в обществе и происходит непрерывный прогресс. Таким образом, закон социального прогресса состоит в стремлении человечества обеспечить своё существование, что и является причиной социального прогресса.

Классовая борьба не является причиной социального прогресса. Классовая борьба является своего рода болезнью, возникающей при социальном прогрессе. Причина этой болезни в том, что человечество не может существовать, и тогда в результате этой болезни возникает борьба. Открытие Маркса, сделанное им в результате изучения социального вопроса, сводится к установлению болезни социального прогресса; он не увидел закона социального прогресса. Поэтому про Маркса можно сказать, что он является только социальным патологом, но его нельзя назвать социальным физиологом.

Остановимся ещё на учении Маркса о классовой борьбе. Он говорит, что прибавочная стоимость капиталистов целиком идёт за счёт ограбления труда рабочих. Все заслуги в производстве он относит исключительно на счёт труда рабочих, пренебрегая трудом всех других полезных элементов в обществе. Так, в Китае самая новая промышленность — прядильные и ткацкие фабрики в Шанхае, Наньтунчжоу, Тяньцзине и Ханькоу. Во время европейской войны все эти фабрики получили от пряжи и тканей огромные прибыли. Прибавочная стоимость каждой из этих фабрик составляла сумму от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов юаней в год. Кому же принадлежит заслуга создания такой колоссальной прибавочной стоимости? Получена ли она только благодаря труду ткачей и прядильщиков на этих ткацких и прядильных фабриках? Если говорить о прядении и ткачестве, то мы должны подумать также и о сырье, что приведёт нас к хлопку. Изучая источники поступления хлопка, мы должны будем коснуться целого ряда вопросов сельского хозяйства. И тут мы должны будем вспомнить об агрономах, изучающих качество семян и методы культивирования хлопчатника. Ещё до посева хлопчатника нельзя обойтись без применения всевозможных орудий и машин для возделывания почвы. После посева опять же нельзя обойтись без удобрений, чтобы вырастить хлопчатник.

Однако когда речь заходит об орудиях и удобрениях, то мы не можем не воздать должное изобретателям и изготовителям этих орудии и удобрений. После того как урожай хлопка собран, его надо перевезти на фабрику для переработки, а когда пряжа и материя выработаны, их необходимо переправить для продажи на рынки. Здесь мы уже сталкиваемся с транспортными средствами — поездами и пароходами. Желая изучить причину, движущую эти пароходы и поезда, мы не можем не воздать должное прежде всего изобретателям, открывшим силу пара и электричества.

Переходя к изучению вопроса о том, из чего построены эти поезда и пароходы, само собой разумеется, мы не можем не отдать должное рудокопам, машиностроителям и лесоводам. Если бы после выработки материи и пряжи весь народ, кроме рабочих, не стал бы носить из этой материи одежду и пользоваться этой пряжей, то, само собой разумеется, они не могли бы найти сбыта. А если бы пряжа и материя не имели широкого сбыта, то каким бы образом капиталисты, владельцы прядильных и ткацких фабрик, могли бы получать большую прибыль и извлекать большую прибавочную стоимость? И вот если учесть все эти обстоятельства, то спрашивается: кому же в конце концов принадлежит извлекаемая капиталистом на этих ткацких и прядильных фабриках прибавочная стоимость? Как могут рабочие этих ткацких и прядильных фабрик говорить, что прибавочная стоимость на этих фабриках создана исключительно их трудом?

Подобное положение с прибавочной стоимостью существует не только на ткацких и прядильных фабриках, но таково же положение и во всех других отраслях промышленности. Отсюда очевидно, что получаемая в промышленном производстве прибавочная стоимость является результатом не только труда фабричных рабочих. Все полезные и работоспособные элементы общества также вносят в дело создания этой ценности ту или иную лепту независимо от того, делают они это непосредственно или опосредствованно, в области производства или в области потребления. Эти полезные и работоспособные элементы составляют в обществе громадное большинство. Если же говорить только о рабочих, то даже в таком исключительно сильно развитом в промышленном отношении государстве, как США, численность рабочих составляет более 20 миллионов человек, то есть лишь пятую часть всего населения США. Что же касается государств с неразвитой промышленностью вроде нашего Китая, то в них численность рабочих ещё незначительнее. И вот если говорить с этой точки зрения, то, если бы даже в каком-нибудь высокоразвитом промышленном государстве экономические интересы всей страны оказались во взаимной дисгармонии, которая повлекла бы за собой конфликт и борьбу, эта борьба не была бы борьбой только одного рабочего класса, а была бы борьбой всего громадного большинства полезных и работоспособных элементов общества против класса капиталистов. Так как всё это громадное большинство полезных и работоспособных элементов общества, стремясь к обеспечению своего существования, старается избежать экономической борьбы, поэтому-то там проводят общественное распределение товаров и увеличивают подоходный и наследственный налоги с капиталистов, чтобы развивать пути сообщения и средства связи по стране, а также улучшать жизнь рабочих и условия работы на фабриках, и вообще проводят целый ряд мероприятий в целях гармонизации экономических интересов громадного большинства. После того как такие мероприятия получили распространение во всех странах Европы и США, общество достигло большого прогресса и большинство людей живёт счастливо.

Поэтому Маркс, изучая социальный вопрос, нашёл лишь частный порок в обществе и не открыл закона социального прогресса. Стремление человечества к поддержанию своего существования, как это установил американский учёный, есть закон социального прогресса и центр тяжести истории. Что же представляет собой проблема стремления человечества к поддержанию своего существования? Это и есть проблема народного благосостояния. Поэтому можно сказать, что проблема народного благосостояния является основной движущей силой социального прогресса. Когда мы поймём, в чём заключается основная движущая сила социального прогресса, тогда нам уже легко будет решить социальный вопрос.

Маркс, определив классовую борьбу как причину социального прогресса, тем самым поставил следствие на место причины. Социальные явления, после того как появилось на свет учение Маркса, не согласуются с его учением, а иногда даже прямо противоречат ему, потому что основы учения неясны из-за смешения причины и следствия. Так, последователи Маркса созвали в 1848 году Ⅰ международный конгресс Союза коммунистов и обнародовали свои позиции по целому ряду вопросов. Организованный тогда Интернационал прекратил своё существование во время франко-прусской войны. Впоследствии был организован Ⅱ Интернационал. Разница между Ⅰ и Ⅱ Интернационалами заключается в том, что Первый Интернационал целиком базировался на принципе классовой борьбы и революционном решении социального вопроса, считая невозможным примирение с капиталистами, так называемое «соглашательство». Его членам не разрешалось входить в состав парламента и принимать участие в его деятельности, так как это не признавалось научным методом действий. Однако впоследствии Коммунистическая партия Германии стала принимать участие в работе парламента и принимает по сей день, а английская лейбористская партия, например, при существующем в Англии конституционно-монархическом строе сформировала свой кабинет. Эти факты указывают на то, что многие политико-экономические события в мире не укладываются в те установки, которые были выработаны Ⅰ Интернационалом.

Вследствие большой разницы между принципами Ⅰ и Ⅱ Интернационалов впоследствии раздоры среди последователей Маркса стали ещё более ожесточёнными, чего Маркс в своё время не смог предвидеть. Это обстоятельство подтверждает правильность моей теории: «познать трудно, а действовать легко». Маркс стоял на точке зрения необходимости решения социального вопроса научным путём. Работа, на которую он потратил больше всего энергии и времени до образования Ⅰ Интернационала, состояла в глубоком изучении истории прошлого и фактов современности. В результате этого изучения Маркс пришёл к выводу, что в будущем капиталистическая система будет неизбежно уничтожена. Он считал, что с развитием капитализма в результате конкуренции среди капиталистов мелкие будут неизбежно поглощены крупными и в обществе останутся только две категории людей: с одной стороны, очень богатые капиталисты, с другой — чрезвычайно обнищавшие рабочие. Когда же капитализм достигнет в своём развитии кульминационного пункта, то капиталистическое государство развалится само собой и на его место естественным путём придёт социализм, и тогда образуется свободное государство социалистического типа. Согласно выводам Маркса, в государствах, в которых капитал достиг апогея своего развития, теперь уже наступил период распада и там надо подниматься на революцию. Однако с тех пор прошло уже более семидесяти лет, и факты, которые мы наблюдаем во всех государствах Европы и США, прямо противоположны его выводу. При Марксе английские рабочие, добиваясь у капиталистов восьмичасового рабочего дня, прибегали к забастовкам. Маркс критиковал эти действия, считая их мечтами, потому что капиталисты, конечно, никогда не допустят этого. По его мнению, для того чтобы добиться восьмичасового рабочего дня, необходимо было прибегнуть к революционным методам. Впоследствии требования английских рабочих о восьмичасовом рабочем дне не только претворились в жизнь, но, более того, английское государство придало им силу закона. Рабочие крупных заводов, банков и железных дорог по всей Англии работают восемь часов. Многое, что, как в своё время казалось Марксу, он предвидел, последующей историей не подтвердилось. Сам Маркс вынужден был признать, что он этого не учёл. Это доказывает научную принципиальность Маркса. Не говоря о другом, скажем только о капитале. С точки зрения Маркса, развитие капитализма ведёт к взаимному поглощению и самоликвидации. Однако до сих пор капиталисты во всех странах не только не исчезли, но ещё более процветают, и этому не видно предела.

Поговорим ещё о социальном вопросе в Германии. В Германии при правлении Бисмарка государственная власть была использована для облегчения тяжёлого положения рабочих. Государство установило восьмичасовой рабочий день, для женщин и молодёжи ввело ограничения рабочего времени и возраста, государство также издало целый ряд постановлений в отношении пенсий и страхования рабочих. Всё бремя этих мероприятий было возложено на капиталистов страны. Тогда многие капиталисты сопротивлялись, но Бисмарк, «железный канцлер», железной рукой насильственно проводил эти мероприятия в жизнь. При их осуществлении многие полагали, что эти реформы защищают интересы рабочих, так как несомненно, что сокращение рабочего времени выгодно рабочим и убыточно для капиталистов. Если подойти к этому вопросу чисто теоретически, то, разумеется, производительность за прежние шестнадцать часов должна бы быть значительно выше производительности за восемь часов. Однако каков же в действительности оказался результат? На деле восьмичасовой рабочий день оказался значительно производительнее, чем шестнадцатичасовой. Причина в том, что рабочий за восьмичасовой рабочий день не исчерпывает своей физической силы и энергии, что. естественно, весьма благотворно отражается на состоянии его здоровья. Хорошее же настроение и состояние здоровья рабочего обеспечивают внимательное отношение его к фабричным машинам, что, в свою очередь, значительно сокращает поломки оборудования и простои для ремонта, а при непрерывном процессе производительность, разумеется, будет возрастать. И, наоборот, при шестнадцатичасовом рабочем дне силы и энергия рабочих падают, они не могут быть внимательными в управлении машинами. Машины будут постоянно портиться, нужно будет останавливать их для ремонта, производство будет прерываться, и производительность, несомненно, будет снижаться. Если вы не верите, то я могу доказать это на примере. Каждый из нас может сам проверить это на опыте. Вы сами можете попробовать читать пятнадцать-шестнадцать часов в день. В таком случае вы утомитесь до такой степени, что, если бы даже насильно заставляли себя читать дальше, вам уже трудно будет запомнить прочитанное. Если же читать только в течение восьми часов в день, а остальное время посвятить отдыху и развлечениям, то это сохранит энергию, и я думаю, что в таком случае, несомненно, будет очень легко запомнить и усвоить прочитанное.

Если говорить о рабочем времени, то в своё время Маркс считал, что в результате сокращения рабочего дня до восьми часов производительность обязательно должна уменьшиться. Однако, когда в Германии стали проводить политику сокращения рабочего времени, производительность стала, напротив, значительно повышаться и превзошла производительность всех других стран. Это вызвало большое удивление в Англии и США. Там считали, что сокращение рабочего времени и увеличение расходов по охране труда должны понизить производительность, и потому им было непонятно, почему в Германии при такой политике производительность, наоборот, значительно повысилась. Это удивление повлекло за собой стремление изучить положение в Германии, в результате чего в Англии и США также поняли этот принцип и стали подражать Германии. Маркс же в своё время, конечно, не понял этого принципа, а потому сделал ошибочные выводы. Согласно исследованиям Маркса, капиталист может увеличить прибавочную стоимость при следующих трёх обязательных условиях: сокращение заработной платы рабочих, увеличение продолжительности их рабочего дня и повышение цен на продукцию производства.

Насколько это правильно? Мы можем это выяснить на примере наиболее прибыльной современной отрасли промышленности. Все вы знаете, что в США имеются автомобильные заводы Форда. Эти заводы огромны, на них производится колоссальное число автомобилей, которые имеют очень хороший сбыт во всех странах мира. Ежегодная прибыль этих заводов превышает 100 миллионов долларов. Как же ведётся коммерческая деятельность и как поставлено производство на этих заводах? И заводское производство, и заводоуправление оснащены чрезвычайно совершенным оборудованием, всё благоустроено, красиво и вполне соответствует требованиям охраны труда. Самая трудоёмкая работа на заводе не превышает по продолжительности восьми часов, заработная плата за самую обыкновенную работу составляет 5 американских долларов в день, в переводе на китайскую валюту это составит 10 юаней; жалованье более квалифицированных служащих значительно выше. В добавление к этому на заводе для рабочих устроены различного рода площадки и помещения для развлечения и отдыха, пункты здравоохранения для лечения рабочих, школы, где обучаются вновь поступающие рабочие и их дети. Кроме того, все рабочие завода застрахованы от несчастных случаев и по старости. После смерти рабочего семья получает страховку, а также пенсию. Что же касается цены производимых на этом заводе автомобилей, то всем, кто покупал автомобили, хорошо известно, что если обыкновенный автомобиль в среднем стоит 5 тысяч долларов, то фордовский — не более 1,5 тысячи долларов. Несмотря на низкую стоимость этих автомобилей, их моторы очень надёжны и хорошо приспособлены для езды по горным дорогам, они могут долго служить без поломок. Благодаря высоким качествам и дешевизне автомобили Форда получили огромное распространение на всём земном шаре, и как следствие завод получает большие барыши. Если мы возьмём индустриально-экономические принципы, применяемые на этом весьма преуспевающем автомобильном заводе, и сравним их с тремя необходимыми условиями теории прибавочной стоимости Маркса, то мы увидим, что они противоречат друг другу. В самом деле, Маркс говорил, что капиталисты стремятся удлинить рабочий день, а на заводах Форда проводится сокращение рабочего дня. Маркс говорил, что капиталисты будут уменьшать зарплату, на заводах Форда проводится увеличение зарплаты. Маркс говорил, что капиталисты будут поднимать цену на свою продукцию, а заводы Форда проводят снижение её. Эти противоположные принципы совсем не были поняты Марксом, поэтому в его прежних высказываниях содержатся крупные и специфические для него ошибки. Маркс на изучение социального вопроса потратил несколько десятков лет, и всё, что он изучал, относилось к прошлому. Что же касается будущего, то он ни в коей мере не предвидел его. Поэтому-то последователи Маркса и хотят переработать его учение и для достижения цели марксистского социализма считают основным необходимость свержения капиталистов. Однако, для того чтобы выяснить вопрос о том, нужно ли в конце концов свергать капиталистов или нет, мы позднее проведём подробное исследование и разберёмся в этом. Из всего сказанного сейчас видно, что «познать очень трудно, а действовать очень легко».

Суть теории Маркса о прибавочной стоимости состоит в том, что получаемые капиталистами деньги представляют ограбление прибавочной стоимости, вырабатываемой рабочими. Отсюда следует, что капиталистическое производство базируется на труде рабочих, производственный процесс рабочих зависит от материалов, а торговля материалами зависит от купцов. В любом производстве капиталисты и купцы всегда забирают себе прибыль, грабят у рабочих их кровью и потом заработанные деньги. Отсюда очевидно, что капиталисты и купцы приносят вред рабочим, приносят вред всему миру и что они должны быть уничтожены. Однако Маркс считал, что сначала должны быть уничтожены капиталисты, после этого будут уничтожены и торговцы.

В настоящее время прогресс в мире с каждым днём приносит какие-нибудь улучшения. В частности, новым открытием стала социализация распределения, которую мы разбирали выше и один из видов которой называется «кооператив». Кооператив создается путём объединения рабочих. Если необходимые одежду и продукты питания рабочие будут покупать при посредстве купцов, то последние сильно от этого наживутся, а рабочие за приобретённые товары, конечно, переплатят немало денег. Для того чтобы покупать добротные вещи по дешёвой цене, рабочие решили организоваться и открыть свой собственный магазин, в котором продавались бы только необходимые для рабочих вещи. Поэтому рабочий повседневно необходимые ему товары покупает в собственной лавке; снабжение дёшево, и цена более дешёвая. В конце года полученная от торговли прибыль делится между кооператорами соответственно той сумме, на которую каждый из них закупил в течение года товаров. Так как распределение прибыли в этих лавках производится пропорционально потреблению, они и называются потребительской кооперацией. Сейчас в Англии много банков и заводов находится в ведении таких потребительских кооперативов. В результате возникновения подобного рода кооперативов закрылось много магазинов. Поэтому, если прежде такие кооперативы считались чем-то незначительным, то теперь их рассматривают как чрезвычайно эффективные организации Вследствие большого развития таких организаций в Англии все крупные торговые фирмы там к настоящему времени уже превратились в производственные, подобно американской «Стандарт ойл компани», которая хотя и является в Китае торговой фирмой, но в США это производственная фирма, вырабатывающая бензин и керосин. Другие крупные торговые фирмы в Англии тоже постепенно превращаются в производственные. Для решения социального вопроса такие кооперативы являются побочным делом, по Марксом прежде был сделан вывод, что сначала будут уничтожены капиталисты и только после этого могут быть уничтожены купцы; теперь же с возникновением кооперации купцы уничтожаются прежде капиталистов. Поскольку вывод Маркса не соответствует такого рода фактам и оказывается неверным, следовательно, моя теория о том, что «познать трудно, а действовать легко», действительно не может быть сокрушена.

Далее, согласно учению Маркса, крупная промышленность во всём мире базируется на производстве, а последнее — на капиталисте. Это значит, что крупный капиталист при хорошем производстве может развивать промышленность и получать большую прибыль. Как выглядит это положение на примере нашей китайской промышленности? Самым большим промышленным предприятием Китая является Ханьепинская компания, которая изготовляет сталь на крупном заводе. Крупнейшим капиталистом в этой компании раньше был Шэнь Сюаньхуай. Производимая этим заводом сталь обычно вывозилась для продажи либо в Сиэтл, в США, либо в Австралию; во время же европейской войны вся сталь вывозилась в Японию. Тем не менее в Китае сталь является одной из важнейших статей импорта. Спрашивается: поскольку Китай имеет Ханьепинский завод, который может производить сталь, зачем же ему покупать иностранную сталь? Да потому, что китайскому рынку необходима сталь высокого качества; строительная, оружейная и инструментальная. Ханьепинские же заводы производят только рельсовую сталь и чугун, которые не соответствуют потребностям китайского рынка. Поэтому рынок предпочитает не продукцию Ханьепинского завода, а импортную сталь. В США ежегодно производится 40 миллионов тонн стали и 40—50 миллионов тони чугуна, в Китае же Ханьепинский завод ежегодно производит 200 тысяч тонн чугуна и более 100 тысяч тонн стали. Почему же Китай, вырабатывая так мало стали, всё же вывозит её для продажи в США? И почему, с другой стороны, США потребляют к тому же и китайскую сталь? Потому что Ханьепинская компания не имеет сталелитейных заводов и выпускаемый ею чугун должен пройти ещё целый ряд производственных процессов, прежде чем может быть использован, поэтому она не находит ему применения в Китае и вывозит для продажи за границу. В США же чрезвычайно много сталелитейных заводов, и там нуждаются в дешёвом чугуне независимо от того, откуда он привезён, чтобы вырабатывать из него хорошие сорта стали, что приносит большую прибыль. Поэтому-то промышленность США, производя много стали, всё же может потреблять и ввозимый из Китая дешёвый чугун. Благодаря тому, что Ханьепинская компания экспортирует свою продукцию за границу, она, несмотря на сокращение рабочего времени и повышение зарплаты во время европейской войны, всё же получала большие прибыли. В настоящее время эта компания терпит убытки, и многие рабочие оказались без работы. Поскольку Ханьепинская компания имеет хорошо налаженное производство стали и чугуна и обладает крупным капиталом, то, согласно учению Маркса, она должна получать прибыль и быстро расти. Почему же тогда, спрашивается, она постоянно терпит убытки? Если мы возьмём положение в одной только Ханьепинской компании, чтобы узнать, где находится центр тяжести промышленности, то увидим, что им является потребляющее общество, а не исключительно производственный капитал. Несмотря на то что Ханьепинская компания имеет большой капитал, она не может развиваться и получать большую прибыль, так как в Китае нет рынка сбыта для её продукции. Поскольку для промышленности центром тяжести является потребительский рынок, вся мировая крупная промышленность производит продукцию, сообразуясь со спросом потребителей. За последнее время образованные рабочие являются также помощниками потребителя. Что же представляет собой потребление? Это проблема обеспечения существования масс, то есть проблема народного благосостояния. Поэтому промышленность в действительности базируется на народном благосостоянии, народное благосостояние является центром политики, центром экономики и центром всего исторического процесса, являясь как бы центром всей вселенной. Социализм в прошлом ошибочно признал центром исторического процесса материю, что привело к различного рода путанице. Это можно сравнить с заблуждением прежней астрономии, которая ошибочно приняла земной шар за центр вселенной, из-за чего в летосчислении и получалась громадная ошибка на целый месяц в каждые три года. Впоследствии, когда ошибку исправили и установили, что центром вселенной является солнце, то ошибка в летосчислении уже получалась только в один день на каждые три года. Чтобы избежать путаницы в решении социального вопроса, мы должны исправить такого рода ошибки и больше не говорить, что материя является центром всей истории, а рассматривать народное благосостояние как центр политический и социально-экономический, как центр социальной истории. Только чётко уяснив центральную проблему народного благосостояния, мы сможем решить социальный вопрос.

Примечания