«„Тайна цинского двора“ выдавалась кое-кем за патриотический фильм, хотя на самом деле проповедует национальное предательство. И до сих пор, начиная с демонстрации этого фильма по всей стране, он остаётся вне поля зрения критики

»

Председатель Мао Цзэдун. Письмо по поводу исследования романа «Сон в Красном тереме»

Когда над востоком мира поднялась заря нового дня в октябре 1949 года, отягощённый невзгодами Китай великаном поднялся с колен.

Руководствуясь маоцзэдунъидеями, китайский народ, после бессчётных яростных битв, наконец скинул три огромных горы империализма, феодализма и бюрократического капитализма и освободил всю страну.

Буря великой народной революции смыла мерзость с китайской земли. Но реакционные правящие классы, не в силах смириться со своей судьбой, продолжали вести бешеные, широкомасштабные контратаки по всех областях. Классовая борьба была очень острой. Она была особенно сложной на культурном и идеологическом фронтах, и реакционные фильмы, пьесы, оперы, песни, книги и журналы, затопившие мир культуры, были важным пропагандистским оружием в крупных контратаках, проводимых реакционными правящими классами против революционного народа. Одним из известнейших примеров был реакционный фильм «Тайная история Цинского двора», который в 1950‑м ещё широко демонстрировался в Пекине, Шанхае и других городах.

Как следует реагировать победоносному китайскому народу на эти широкомасштабные контратаки со стороны реакционной культуры? Следует ли ему вести пролетарскую культурную революцию или же примириться, или сдаться перед лицом бурного цветения реакционной культуры в обществе? Все революционные товарищи столкнулись с новым выбором и испытанием.

В связи с этим реакционным фильмом пролетарские революционеры во главе с Председателем Мао вели серьёзную борьбу против горстки лиц в партии, стоящих у власти и идущих по капиталистическому пути. Это была первая важная борьба на культурном и идеологическом фронтах в освобождённом Китае.

Председатель Мао строго указал: «В этом фильме превозносится торговля родиной, его следует осудить

». И сказал также: «Некоторые называют кинофильм „Тайны Цинского двора“ патриотическим. Я считаю, что это предательский фильм, изменнический от начала до конца

». Но контрреволюционные ревизионисты Лу Динъи, Чжоу Ян, некий Ху, в то время постоянный заместитель директора отдела пропаганды ЦК партии, и прочие, так же как главное лицо в партии, стоящее у власти и идущее по капиталистическому пути, которое поддерживало их за кулисами, упорно цеплялись за свои реакционные буржуазные позиции и открыто противостояли указанию Председателя Мао. Они утверждали, что этот реакционный фильм «патриотичен

» и отказывались критиковать и отвергать его.

Товарищ Цзян Цин, тогда член комитета по руководству работой кинематографа при министерстве культуры, поддерживала пролетарскую революционную линию Председателя Мао и на множестве встреч предлагала решительно раскритиковать и отвергнуть фильм «Тайная история Цинского двора». Но Лу Динъи, Чжоу Ян, Ху и прочие энергично противостояли этому предложению и сделали всё, чтобы разрекламировать «патриотическую прогрессивность

» этого реакционного фильма. Когда товарищ Цзян Цин попыталась действовать согласно указанию Председателя Мао, они бросились в неё реакционными словами своего закулисного господина, главного лица в партии, стоящего у власти и идущего по капиталистическому пути, заявив: «Товарищ такой-то считает этот фильм патриотическим

». Твёрдо отстаивая истину, товарищ Цзян Цин держалась своей позиции и недвусмысленно опровергала их реакционные и нелепые заявления, настаивая, что этот фильм должен быть подвергнут критике и отвергнут. Тогда они вынужденно уступили, но с небрежностью поручили историку реакционных воззрений написать краткую псевдокритику, в действительности предназначенную защитить фильм. Посчитав, что даже такая статья «слишком острая», они придержали её публикацию, таким образом затушевав большую борьбу между пролетариатом и буржуазией на культурном и идеологическом фронтах.

В 1951 году Председатель Мао лично руководил на культурном и идеологическом фронтах критикой реакционного фильма «Жизнь У Сюня». В 1954 году он инициировал ещё одну крупную борьбу в национальном масштабе, а именно критику «Исследований романа „Сон в Красном тереме“» Юя Пинбо и реакционных идей Ху Ши. 15 октября того же года Председатель Мао написал письмо товарищам в Политбюро ЦК КПК и другим имеющим отношение к делу товарищам, жёстко критикуя некоторых «больших людей

» в партии, которые подавляли нападения новорождённых сил против буржуазии и добровольно капитулировали перед ней. В этом письме Председатель Мао снова поднял вопрос о реакционном фильме «Тайная история Цинского двора». Говоря о критике «Исследований романа „Сон в Красном тереме“», написанной двумя молодыми людьми, Председатель Мао указал:

«За последние 30 с лишним лет впервые серьёзно открывается огонь по ошибочным воззрениям так называемого авторитета в области исследования романа „Сон в Красном тереме“. Авторы — два члена Союза молодёжи. Сначала они запросили журнал „Вэньи бао“, можно ли критиковать Юй Пинбо. Запрос был оставлен без внимания. Им ничего не оставалось, как написать письмо своему преподавателю в родной вуз — Шаньдунский университет. Там их поддержали, а печатный орган университета — „Вэньшичжэ“ — опубликовал их статью с критикой „Заметок о романе «Сон в Красном тереме»“. Вопрос опять вернулся в Пекин. Некоторые предложили перепечатать эту статью в газете „Жэньминь жибао“, чтобы вызвать дискуссию и развернуть критику. Но их предложение под разными предлогами (главный из которых,— это-де „статья маленьких людей

“, „партийный орган — не место для свободной полемики

“) было отвергнуто некими людьми и не смогло осуществиться. Дело кончилось тем, что пошли на компромисс и разрешили перепечатать эту статью в журнале „Вэньи бао“. После этого газета „Гуанмин жибао“ в рубрике „Литературное наследие“ опубликовала ещё одну статью этих двух юношей, критикующую написанные Юй Пинбо „Исследования романа «Сон в Красном тереме»“. Казалось, борьба против буржуазного идеализма сторонников Ху Ши в области классической литературы, отравляющего сознание молодёжи на протяжении 30 с лишним лет, вот-вот, возможно, развернётся. Дело было поднято двумя „маленькими людьми“, но „большие люди“, как правило, не удостаивали их своим вниманием и зачастую создавали всякие помехи. Они установили с буржуазными писаками единый фронт в области идеализма и добровольно сдались в плен буржуазии.

Это почти ничем не отличается от той атмосферы, которая сложилась после выхода на экран кинофильмов „Тайна цинского двора“ и „У Сюнь“. „Тайна цинского двора“ выдавалась кое-кем за патриотический фильм, хотя на самом деле проповедует национальное предательство. И до сих пор, начиная с демонстрации этого фильма по всей стране, он остаётся вне поля зрения критики. А из кинофильма „У Сюнь“, хотя он и был раскритикован, не извлекли надлежащего урока. Более того, как это ни странно, стали проявляться терпимость по отношению к идеализму Юй Пинбо и воздвигаться преграды для живых критических статей „маленьких людей“. На это нам стоит обратить внимание».

Но классовая борьба не зависит от человеческой воли. Даже после того как Председатель Мао так остро поставил вопрос, горстка контрреволюционных ревизионистов, возглавляемых Лу Динъи и главным лицом в партии, стоящим у власти и идущим по капиталистическому пути, который закулисно поддерживал их, всё ещё продолжала цепляться за буржуазные реакционные позиции и упорно противостояла указаниям Председателя Мао. С 1954‑го прошло двенадцать лет, но «Тайная история Цинского двора», реакционный и совершенно предательский фильм, остаётся нераскритикованным.

Беспрецедентная Великая пролетарская культурная революция снова подняла этот вопрос.

Долги надо рано или поздно платить. В нынешнем движении Великой пролетарской культурной революции этот реакционный и совершенно предательский фильм, остававшийся нераскритикованным с Освобождения, должен быть подвергнут тщательной критике и отвергнут революционными массами. Горстка контрреволюционных ревизионистов, противостоящих указанию Председателя Мао, и главное лицо в партии, стоящее у власти и идущее по капиталистическому пути, закулисно поддерживавшее их, также должны быть тщательно раскритикованы и отвергнуты революционными массами в этом движении. Следует полностью рассчитаться с ними за их преступления вопиющего противостояния пролетарской революционной линии Председателя Мао и безрассудного противостояния партии и маоцзэдунъидеям. Революционные массы должны свергнуть эту горстку контрреволюционных ревизионистов, сместить с его позиции и отодвинуть в сторону главное лицо в партии, стоящее у власти и идущее по капиталистическому пути.

Реакционный фильм «Тайная история Цинского двора» — это фильм так называемой исторической тематики, касающийся движения за реформы 1898 года и борьбы ихэтуаней в последние годы Цинской династии. Он открыто встаёт на сторону империализма, феодализма и реакционной буржуазии, произвольно искажая исторические факты, и приукрашивает империализм, феодализм и буржуазный реформизм. Восхваляя роялистов, он клевещет на революционное массовое движение и героическую борьбу народа против империализма и феодализма, защищает национальную и классовую капитуляцию.

Этот реакционный фильм был снят реакционной студией «Юнхуа», первым фильмом которой был «Дух нации», призывавший призрак Вэнь Тяньсяна для оживления умирающего режима Чан Кайши. «Тайная история Цинского двора» была её вторым фильмом. Сценарист Яо Кэ — реакционный писака, упрямо цепляющийся за контрреволюционные позиции. Когда-то он редактировал реакционный журнал «Тянься», выступавший против китайской революции, и активно служил британско-американскому империализму и компрадорской буржуазии. Потом он перешёл к гоминьдановским реакционерам и написал серию вульгарных, реакционных пьес. Он был шавкой реакционных правящих классов. Накануне освобождения Китая он бежал в Гонконг. Нет ничего удивительного в том, что такой реакционный сценарий как «Тайная история Цинского двора» написал реакционный антикоммунистический и антинародный литератор. Но поистине странно, что директор и некоторые замдиректоры Отдела пропаганды ЦК КПК, вырядившиеся в тогу «коммунистов» и «пролетарских революционеров», и главное лицо в партии, стоящее у власти и идущее по капиталистическому пути, закулисно поддерживавшее их, оказали такую честь этому крайне реакционному, полностью предательскому фильму, восхваляя его как «патриотический

», и активно служили глашатаями империализма, феодализма и реакционной буржуазии. Не требует ли это глубоко задуматься?

По вопросу отношения, которое следует занять к этому реакционному, полностью предательскому фильму, каковы главные различия в принципе между пролетарскими революционерами во главе с Председателем Мао, с одной стороны, и горсткой контрреволюционных ревизионистов и главным лицом в партии, стоящим у власти и идущим по капиталистическому пути, закулисно поддерживавшим их, с другой? Коротко говоря, различия три: а именно, каким должно быть отношение к империалистической агрессии; к революционному массовому движению ихэтуаней; к буржуазному реформизму?

Каким должно быть отношение к империалистической агрессии?

Противоречие между империализмом и китайским народом — это главное противоречие в современном китайском обществе. Империализм есть первый и самый яростный враг китайского народа. Каким должно быть отношение к империалистической агрессии — это вопрос первостепенной важности для революции.

Реакционный фильм «Тайная история Цинского двора», восхваляемый как «патриотический

» горсткой контрреволюционных ревизионистов и главным лицом в партии, стоящим у власти и идущим по капиталистическому пути, закулисно поддерживавшим их, есть, по вопросу империалистической агрессии, совершенное отражение крайне бесстыдного и раболепного отношения страха и преклонения перед империализмом и его прислужниками.

Сюй Цзинчэн

из-за китайско-японской войны 1894 года Китай претерпел финансовые утраты, его вооружённые силы плохо оснащены и слабы,.. он гораздо слабее врага

», что «нельзя затевать вражду ни с какой иностранной державой

». Сановник Сюй Цзинчэн в голос кричит от испуга перед империализмом.

Председатель Мао учит нас, что перед дикими тварями империализма революционный народ не должен выказывать ни малейшей боязни. Но в глазах сценариста и хвалящих фильм нет иной альтернативы как беспомощно сдаться империалистической агрессии — всё это неприкрытая национальная капитуляция, философия предателей.

«Жемчужная наложница» Чжэнь

Иностранные державы не станут винить Ваше величество

»; «я уверена, что иностранные державы не причинят вреда Вашему величеству, а наоборот — помогут восстановить трон и возродить императорскую власть

». Сановник Сунь Цзянай также утверждает: «Посланцы как восточных, так и западных держав симпатизируют Вашему величеству

». Сравнение этого с контрреволюционной пропагандой империалистов, совершавших агрессию против Китая в то время, показывает, что фильм продвигает именно то, что продвигали империалисты. Чтобы обмануть свой народ, царская Россия, например, уверяла, что «не воюет с Китаем, а просто подавляет бунт, мятежников, помогая законному правительству Китая восстановить порядок

». В своей первой статье о Китае, «Китайская война», написанной уже в 1900 году, Ленин безжалостно опроверг эти контрреволюционные доводы, выдвинутые агрессорами.

Сунь Цзянай

Председатель Мао учит нас:

«Конкретное содержание патриотизма определяется историческими условиями. Существует „патриотизм“ японских агрессоров и Гитлера, и существует наш патриотизм. Коммунисты должны решительно выступать против так называемого „патриотизма“ японских агрессоров и Гитлера».

Таким же образом мы должны решительно противостоять так называемому «патриотизму» (а именно теории полного национального предательства), защищаемому горсткой контрреволюционных ревизионистов и главным лицом в партии, стоящим у власти и идущим по капиталистическому пути.

Дин Ачесон (1893—1971)

возродить императорский режим

», выдвигаемый фильмом, того же пошиба, что и бандитская логика империализма США. Взяв тот же тон, что и империалисты при проведении ими агрессии против Китая, бывший госсекретарь США Ачесон в своей «Белой книге» 1949 года пространно рассуждал об «озабоченности

» Китаем со стороны США, расписывая агрессию как «дружбу

». В статьях «Отбросить иллюзии, готовиться к борьбе», «„Дружба“ или агрессия?» и других Председатель Мао уже сурово опроверг такую контрреволюционную гангстерскую логику. Он указал, что называть агрессию «дружбой

» — это «логика американских господ». Но горстка контрреволюционных ревизионистов и главное лицо в партии, стоящее у власти и идущее по капиталистическому пути, закулисно поддерживавшее их, поддались империалистическому давлению и были смертельно испуганы империализмом. Они тщетно надеялись достичь с империализмом компромисса, получить от него «понимание» и «помощь». Они были глубоко недовольны великим призывом Председателя Мао «отбросить иллюзии, готовиться к борьбе

». То, что они энергично продвигали этот реакционный, полностью предательский фильм «Тайная история Цинского двора», было на деле открытым противостоянием критике Председателем Мао «Белой книги» Ачесона. Это было разнузданное нападение на маоцзэдунъидеи.

Очевидно, причиной, по которой эта реакционная киностудия и реакционный писака сняли такой фильм накануне освобождения Китая, фильм, защищающий империалистическую «помощь

» в «возрождении императорского режима

», было их желание использовать его для привлечения общественного мнения к их собственным реакционным целям и открыто поддержать опору на империализм США для подавления революционного движения китайского народа, стратегема, которую они предлагали гоминьдановским реакционерам, уже находившимся на последнем издыхании. Фильм полностью принимает позицию империализма и гоминьдановских реакционеров. Он представляет попытку поддержать падающий реакционный режим в угодничестве империалистической агрессии США против Китая и служении империализму США и его прихвостням. Горстка контрреволюционных ревизионистов, на словах «противостоящих империализму», и главное лицо в партии, стоящее у власти и идущее по капиталистическому пути, закулисно поддерживающее их, превозносили реакционный, полностью предательский фильм и называли его «патриотическим

». Не разоблачает ли это их истинный характер как поддельных антиимпериалистов и подлинных капитулянтов? Какую страну они любят? То, что они любят,— это страна, принадлежащая империалистам, страна, принадлежащая помещикам и буржуазии, а не наша великая Родина при диктатуре пролетариата. Превозносимый ими «патриотизм

» — не что иное как теория национального предательства, которую стремится растоптать весь революционный народ нашей страны.

Следует особо отметить одну вещь. Никоим образом не случайно, что главное лицо в партии, стоящее у власти и идущее по капиталистическому пути, похвалило реакционный, полностью предательский фильм как «патриотический

». Уже в первые дни победы в антияпонской войне сопротивления он был устрашён, столкнувшись с агрессией империализма США и его прихвостней. Отчаявшись в будущем китайской революции, он активно продвигал в партии линию национальной и классовой капитуляции в том, что он описывал как «новый этап мира и демократии

». Председатель Мао призвал нас отбросить иллюзии, воздавать врагу зуб за зуб и сражаться за каждую пядь земли, в то время как эта персона энергично сеяла иллюзии о мире с империализмом США и его прихвостнями и беззастенчиво публиковала в газетах статьи с выражениями благодарности за «помощь

» империализма США Китаю и просьбами о «мире

» к империализму США в попытке парализовать боевую волю народа. Он даже обманывал людей, говоря, что «главной в китайской революции стала борьба в мирной и парламентской форме, то есть легальная массовая борьба и парламентская борьба

», «следует изменить всю партийную работу

» и «все политические вопросы должны улаживаться мирно

». Председатель Мао сказал, что раз наши враги острят свои клинки, мы должны так же заострить свои, а эта персона хотела, чтобы народ выпустил оружие из своих рук. Энергично рекламируя теорию национального предательства, он принимал врага как своего отца и хотел быть добровольным прислужником империализма США. Он говорил: «Поскольку США непременно будет искать в Китае компрадоров, то мы тоже можем действовать как их компрадоры, красные компрадоры!

». Компрадоры есть компрадоры, это гончие псы империалистов. Что это ещё за «красные компрадоры

»? Это чистое враньё. С таким подлым и бесстыдно рабским умонастроением, давно желая быть империалистическими компрадорами, они нашли реакционный, полностью предательский фильм «Тайная история Цинского двора» крайне соответствующим их вкусу. Так случилось потому, что теория, отстаиваемая Чжэнь Фэй, империалистическим агентом в этом фильме, что империализм может помочь Китаю «возродить императорский режим

», точно отражает их предательское умонастроение чаяний стать компрадорами империализма!

«Связаны согласные сердца

». Эту стихотворную строку император Гуансюй зачитывает, удручённо созерцая озеро. Это подходящее описание того факта, что горстка контрреволюционных ревизионистов и главное лицо в партии, стоящее у власти и идущее по капиталистическому пути, разделяли чувства Гуансюя, его наложницы и иже с ними. По вопросу служения в качестве империалистических агентов горстка контрреволюционных ревизионистов и главное лицо в партии, стоящее у власти и идущее по капиталистическому пути, закулисно поддерживавшее их, повторяют воззрения помещиков и буржуазии шестидесятилетней давности. Это идеологический и классовый корень их похвалы «патриотизму

» этого реакционного, полностью предательского фильма.

Каким должно быть отношение к революционному массовому движению ихэтуаней?

Председатель Мао говорит:

«Тысячи и десятки тысяч марксистских истин сводятся к одной фразе: „бунтовать — разумно“».

Каким должно быть отношение к революционному движению решительного бунта против империализма и феодализма, развёрнутому революционными массами ихэтуаней? Следует ли поддерживать его или выступать против него? Следует ли хвалить его или ненавидеть его? Это пробный камень, отличающий подлинных революционеров от поддельных, революционеров от контрреволюционеров.

Ихэтуани (1990 г.)

В критический момент, когда наша страна была в процессе раздела между империалистами, герои-ихэтуани храбро выступили вперёд, подняли великое революционное знамя патриотической борьбы против империализма и повели героическую борьбу против империалистических грабителей и их прихвостней. Они усеяли улицы всевозможными лозунгами, передававшими твёрдую решимость китайского народа сражаться против империалистов:

Верните нам наши земли и права! Мы будем бороться!

Через моря огня и горы ножей!

Что случится, если император сдастся?

Мы не будем знать отдыха, пока не умрёт последний иностранный захватчик.

Они презирали империалистов; они строго запрещали импортированные товары. Улицу Посольскую они переименовали в улицу Блокады Чужаков, а мост Юй Хо — в мост Остановить Чужаков. Во время уличных демонстраций герои-ихэтуани часто выкрикивали лозунг «Смерть иностранным чертям!» при поддержке жителей, вызывая содрогание империалистов. Некоторые иностранцы были столь напуганы, что прятались в гробы, нанимая профессиональных похоронщиков вынести их из города.

В июне 1900 г. революционная деятельность ихэтуаней достигла кульминации. Днём и ночью, группами по тридцать, сорок, пятьдесят человек, отряды ихэтуаней из прилежащих к Пекину районов маршировали по городу. Толпы прибывали каждый день. Привратная городская стража приветствовала их и командовала людям дать дорогу. Колонны революционеров в красных повязках и поясах, в обуви с красной отделкой, вооружённые мечами и копьями, с большим достоинством вышагивали на грандиозных парадах по улицам Пекина. А кузнецы улицы Цяньмэнь работали ночами, выковывая мечи и копья для ихэтуаней.

Эдвард Хобарт Сеймур (1903 г.)

блокировали в поезде и атаковали копьями

» соединённые силы из более чем полутора тысяч человек во главе с британским адмиралом Сеймуром. Враг понёс потери, насчитывающие примерно пятьдесят процентов его сил, и в панике отступил в Тяньцзинь. Потом Сеймур вспоминал свой страх, что будь «боксёры» вооружены западным оружием, возглавляемые им соединённые силы было бы уничтожены. В битве за Тяньцзинь ихэтуани сражались с армией агрессоров врукопашную. На железнодорожной станции только в одном столкновении они убили или ранили более пятисот человек из двухтысячных сил российского агрессора. Империалистам пришлось признать, что не было ничего подобного тому, как сражались китайцы против западных войск в жестокой битве за Тяньцзинь, которая упорно велась более месяца. В битве за Янчунь армия американского империалистического агрессора была безжалостно разбита бойцами-ихэтуанями. С тех пор армии империалистических агрессоров содрогались уже при звуке сигнальных труб ихэтуаней. «От этих медных труб кровь стынет в жилах…

» — стенали они.

«Выше держи Красный фонарь» (1971 г.)

«Хундэнчжао и ихэтуани,

братья и сёстры,

в буйном веселье и единодушии

разят иностранных господ».

Этот куплет выражал решимость хундэнчжао сражаться против империалистов.

Истории о героических деяниях хундэнчжао с тех пор широко разошлись в народе. Одни говорили: «Эти девушки из „Красного фонаря“ бесстрашно смотрят смерти в лицо, штурмуя позиции врага. Они боятся только остаться позади в бою». Другие говорили: «С царствования Даогуана и Сяньфэна все битвы на море и на суше в прибрежном Китае против чужестранных захватчиков оканчивались поражением, а теперь эти девушки причинили иностранцам такое беспокойство, что их победы посеяли ужас в сердцах этих зарубежных стран и взбудоражили дух китайского народа».

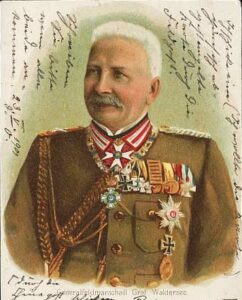

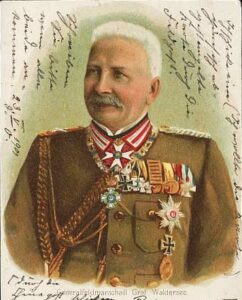

Портрет Вальдерзее на открытке (1901 г.)

Ваше высочество может поддерживать идею раздела Китая, но не следует забывать,.. что упорство китайцев ещё безмерно. Они не утратили всей своей воинственности, как можно видеть по этому недавнему Боксёрскому движению

». Ни Европа, ни Америка, ни Япония, сказал он, они одна страна не оснащена в интеллектуальном или военном плане достаточно, чтобы осуществлять правление над четвертью человечества. Поэтому попытка расчленения — это опрометчивая политика.

Настоящие марксисты всегда с энтузиазмом хвалили революционные массовые движения таких огромных масштабов. В своих выдающихся трудах Председатель Мао высоко оценивает движение ихэтуаней и раз за разом превозносит его героические свершения. Он относится к движению ихэтуаней как к важной стадии в развитии китайской буржуазно-демократической революции. Председатель Мао указал, что война ихэтуаней была справедливой войной против угнетателей; как и другие революционные войны, которые вёл китайский народ в последние сто лет, она «свидетельствует о непреклонном духе сопротивления китайского народа, не желающего покориться империализму и его прихвостням

». Она показала, что «китайский народ полон отваги, чтобы вести до конца смертный бой со своими врагами, он полон решимости собственными силами добиться своего возрождения и воспрянуть вновь, он способен встать как равный в один ряд с народами всего мира

». «Благодаря упорной, всё более ожесточённой, героической борьбе китайского народа на протяжении последнего столетия империализм до настоящего времени не смог поработить Китай, и никогда ему это не удастся

».

Но реакционный и полностью предательский фильм «Тайная история Цинского двора», восхваляемый горсткой контрреволюционных ревизионистов и главным лицом в партии, стоящим у власти и идущим по капиталистическому пути, закулисно поддерживающим их, выражает глубоко укоренённую классовую ненависть к антимпериалистическому революционному массовому движению ихэтуаней, и изо всех сил старается опорочить и оклеветать его. Фильм изображает революционную деятельность ихэтуаней против империализма как некую варварскую суматоху. Он идёт на всё, чтобы очернить ихэтуаней, злобно нападая на них как на «психов», «быдло», которые «жгли и убивали», как на «невежественный люд», занимавшийся «ворожбой».

Эта злобная клевета против ихэтуаней, исходящая от этого фильма и тех, кто его хвалит, звучит совершенно в унисон с взглядами империалистов. В то время Дин Ачесон, главарь империализма США, проклинал движение ихэтуаней в своей «Белой книге» как «волнения в Китае против иностранцев

» и «восстание боксёров

». Наёмная интеллигенция империализма США в Китае также вела оголтелые нападки на движение ихэтуаней как «порождение тупых суеверий и истерик быдла», как «исполнителей бессмысленных актов» и «боксёров», которых жгли и убивали.

В конце концов, китайский народ организовал общество ихэтуаней и отправился в империалистические страны — США, Японию и другие, чтобы поднять там бунт и предать всё огню и мечу, или же империалистические государства вторглись в Китай для совершения агрессии против Китая, для угнетения и эксплуатации китайского народа и тем самым вынудили народные массы Китая подняться на борьбу с империализмом и его приспешниками в Китае, продажными чиновниками? Это вопрос большой правды и большой неправды, и его нужно выяснить в ходе дискуссии.

Настоящие бандиты, которые жгли и убивали, это были не кто иные как империалисты и их приспешники. Согласно признаниям Альфреда фон Вальдерзее, главы империалистических войск вторжения, эти войска, оккупировав Пекин, жгли, убивали, грабили, насиловали, разрушали культурные ценности, и совершали всевозможные преступления. После оккупации Пекина, империалистические войска получили особое разрешение на открытое разграбление в течение трёх дней. За этим последовали грабежи на индивидуальной основе. Они грабили повсюду, от императорского двора и княжеских особняков до домов обычного люда. «Окна, выходящие на озеро, были широко раскрыты; сановники двора были встревожены, увидев приближающуюся колонну верблюдов

». Исторические реликвии, хранившиеся в Летнем дворце, сокровищнице феодальных императоров, вывозились агрессорами на верблюдах в Тяньцзинь, и это продолжалось не один месяц. Многие реликвии, веками хранившиеся в Китае, включая энциклопедию Юнлэ, были сожжены или похищены империалистами. Вальдерзее также признал, что в ходе грабежей было много случаев изнасилования, жестокости, преднамеренного убийства и бессмысленных поджогов. Что до убийств и подавления приспешниками империалистов ихэтуаней, они были ещё более жестокими и безжалостными.

С глубоким возмущением Ленин осудил эти преступления, поджоги и убийства, совершённые империалистическими агрессорами. Он писал:

«…Европейские правительства (и русское едва ли не первое из них) уже начали раздел Китая… Они принялись обкрадывать Китай, как крадут с мертвеца, а когда этот мнимый мертвец попробовал оказать сопротивление,— они бросились на него, как дикие звери, выжигая целые деревни, топя в Амуре, расстреливая и поднимая на штыки безоружных жителей, их жён и детей. И все эти христианские подвиги сопровождаются криками против дикарей-китайцев, дерзающих поднять руку на цивилизованных европейцев».

А этот фильм и те, кто его хвалит, перевернули всё с ног на голову и посодействовали негодяям, изобразив империалистических агрессоров, которые совершали убийства, поджоги, грабежи и изнасилования, посланцами цивилизации, в то же время оклеветав как «варваров-бунтовщиков» героических и неукротимых ихэтуаней, которые решительно сопротивлялись империалистической агрессии. Это поистине философия отъявленных изменников родины и предателей.

Патриотическая, антиимпериалистическая борьба ихэтуаней была тесно связана с антифеодальной борьбой. Боевым кличем ихэтуаней было:

«Смерть иностранцам, долой разложившихся чиновников».

В то время распевали:

«Рази иностранцев и убивай гнусных мандаринов; великие надежды воссияют над простым людом, когда иностранцы и мандарины сгинут»;

«Сначала убивай заморских чертей, а потом бей разложившихся чиновников».

Таковы были их простые и решительные антиимпериалистические лозунги. Они глубоко ненавидели феодальный правящий класс. В 1900 годе, когда ихэтуани контролировали Пекин, они надзирали за большинством контор мандаринов Цинской династии в столице и особняков князей и аристократов. Во многих случаях ихэтуани хватали чиновников, известных своими преступлениями, особенно прислуживавших империализму, принуждали их бить земные поклоны и каяться у установленного ихэтуанями алтаря. Повинных в самых гнусных преступлениях предавали смерти.

Чжао Шуцяо (предположительно)

Императрицу Цыси просят отдать приказ об организации ихэтуаней в императорскую армию

». Вдовствующая императрица с радостью принимает это предложение. Таким образом ихэтуани выданы за приверженцев императрицы Цыси. Это вопиюще злостная клевета.

Некоторое время правители Цинской династии применяли политику обмана и умиротворения ихэтуаней, эта политика оказывала некоторое влияние и некоторые ихэтуани были введены ими в заблуждение. Некоторые отряды ихэтуаней выдвинули лозунг «Поддержать Цин, изгнать иностранцев

». Это отражало, с одной стороны, сложный характер классовых противоречий в то время, а, с другой стороны, тот факт, что познание народом империализма и его приспешников в то время оставалось на ступени чувственного познания.

Председатель Мао учил нас, что знания людей развиваются от низших ступеней к высшим, от чувственного познания к рациональному познанию.

«Такой же путь прошло и познание китайским народом империализма. Первая ступень была ступенью поверхностного чувственного познания, выражавшегося в борьбе против иностранцев вообще во время тайпинского, ихэтуаньского и других движений. Только вторая ступень явилась ступенью рационального познания, когда китайский народ разглядел различные внутренние и внешние противоречия империализма, когда он разглядел сущность угнетения и эксплуатации широких народных масс Китая империализмом в союзе с китайскими компрадорами и феодалами; это познание началось примерно в период движения 4 мая 1919 года».

Поэтому совершенно недопустимо клеветать на движение ихэтуаней как на орудие феодальных правителей только потому, что оно не сумело ясно увидеть природу империализма и феодализма. Как сказано выше, наряду со своей антиимпериалистической деятельностью, ихэтуани ни на миг не прекращали своих действий против Цинской династии. Даже после появления лозунга «Поддержать Цин, изгнать иностранцев

» предводитель ихэтуаней Чжу Хундэн разработал план нападения на Пекин и упорствовал в антифеодальной борьбе.

Только отвечает интересам империализма и феодально-помещичьего класса то, что реакционный фильм «Тайная история Цинского двора» так бессовестно клевещет и нападает на антимпериалистическую, антифеодальную борьбу движения ихэтуаней. Эта клевета и нападки на революционные массы ихэтуаней отражают жгучую ненависть вражеского класса к крестьянам — главной силе китайской революции — и жгучую ненависть вражеского класса к новодемократическому революционному движению, возглавляемому нашей партией. Горстка контрреволюционных ревизионистов и главное лицо в партии, стоящее у власти и идущее по капиталистическому пути, закулисно поддерживавшее их, пели в унисон с империализмом и феодализмом, когда рукоплескали этому реакционному, полностью предательскому фильму, который противостоит китайской революции и оскорбляет революционные массы. Делая это, они просто служили рупорами контрреволюционной пропаганды империализма и феодализма. Это полностью разоблачило их контрреволюционную классовую позицию, позицию помещиков и буржуазии.

Тот факт, что главное лицо в партии, стоящее у власти и идущее по капиталистическому пути, так яростно ненавидит революционное массовое движение в истории, помогает нам лучше разобраться, почему в нынешней Великой пролетарской культурной революции он выдвинул, вместе с ещё одним главным лицом в партии, стоящим у власти и идущим по капиталистическому пути, буржуазную реакционную линию в тщетной попытке истребить революционное пламя, разожжённое самим Председателем Мао, почему он смешивал верное и неверное и переворачивал вещи с ног на голову, организовывал согласованные нападения на революционеров, подавлял массы и проводил белый террор, и почему он всяческим образом пытался поддержать высокомерие буржуазии и сокрушить дух пролетариата.

Каким должно быть отношение к буржуазному реформизму?

Отношение к буржуазному реформизму есть в действительности вопрос отношения к социалистическому пути и капиталистическому пути.

В отношении этого фундаментального вопроса, касающегося будущего китайской революции, долгое время существовали принципиальные расхождения между пролетарскими революционерами во главе с Председателем Мао и лицами в партии, стоящими у власти и вступившими на капиталистический путь. Эти принципиальные расхождения ещё более обострились после освобождения Китая. Вопрос, какую позицию следует занимать в отношении реакционного фильма «Тайная история Цинского двора», был точкой, в которой эти расхождения достигли кульминации. Это была первая схватка в борьбе между пролетариатом и буржуазией и между социалистическим путём и капиталистическим путём на культурном и идеологическом фронтах. В этой схватке, оценивая этот фильм, пролетарские революционеры во главе с Председателем Мао, с одной стороны, и горстка лиц в партии, стоящих у власти и вступивших на капиталистический путь, с другой, дали совершенно разные ответы на вопрос о том, какое направление следует взять Китаю.

Горстка контрреволюционных ревизионистов и главное лицо в партии, стоящее у власти и вступившее на капиталистический путь, закулисно поддерживавшее их, сделали всё для продвижения этого реакционного фильма, противостоящего революции и поющего хвалу реформизму. Они хотели получить помощь от мёртвых духов буржуазного реформизма и, используя его имена, одежды и лозунги, распространить в Китае капитализм.

Движение за реформы 1898 года, которое прославляет фильм, было реформистским движением китайской буржуазии. Это движение было запущено некоторыми членами феодального правящего класса и буржуазными реформистами, которые начали отделяться от феодального правящего класса. Они запустили это движение под угрозой революционной бури и катастрофы национального порабощения и в интересах помещиков и буржуазии. Это было попыткой повести Китай на путь капитализма через реформистскую модернизацию и конституционную реформу свыше.

В тогдашних исторических условиях движение за реформы 1898 года было, до некоторой степени, ударом по идеологическому господству феодального правящего класса и играло некоторую просветительскую роль в процессе идеологического освобождения. Мы всегда учитывали этот момент. Но такое признание означает проведение критической оценки исторических персонажей и событий с точки зрения исторического материализма. Оно ни в коем случае не означает беспринципного прославления движения за реформы 1898 года и его участников. Представителями этого движения были сами правители, которые эксплуатировали и угнетали трудящихся. Целью их реформизма не было и никогда не могло быть служить интересам народной революции; они стремились к укреплению своей власти и ещё более эффективной эксплуатации народа.

Они хотели поменять не сущность, а только некоторые небольшие черты старого порядка. Питаемая ими иллюзия была просто постепенным преобразованием окольными способами помещичьей экономики в полупомещичье-полукапиталистическую экономику (в действительности, полуфеодально-полуколониальную экономику). Это была попытка исподтишка обезглавить народное революционное движение и подавить революцию. Поэтому даже в то время реформизм не мог быть выходом для китайского народа.

Уже в конце ⅩⅨ века в Китае существовали два пути общественной реформы: один — буржуазно-реформистский путь, означавший попытку прийти к капитализму посредством конституционной реформы и модернизации сверху. В тогдашних исторических условиях Китая, это не могло быть ничем иным как ложным, непреодолимым и реакционным путём, ибо у Китая не было исторических условий для реформистской модернизации, какие существовали в Западной Европе и Японии. Китай был тогда постепенно низведён до полуфеодальной и полуколониальной страны под империалистической агрессией. Но Кан Ювэй и Лян Цичао, лидеры китайских буржуазных реформистов, возлагали надежды касательно конституционной реформы и модернизации именно на империализм. Они питали иллюзию, что смогут полностью перейти на сторону империализма и опереться на его силу для осуществления своих целей конституционной реформы и модернизации. Это, что называется, пусти волка в овчарню, в результате процесс превращения Китая в полуколониальную и полуфеодальную страну мог только ускориться, а о развитии капитализма нечего было бы и говорить. Другим путём общественной реформы было для широких масс подняться и совершить революцию через вооружённую борьбу. И тайпинская революция и движение ихэтуаней шли этим путём. Эти революции не достигли окончательной победы потому что у них не было пролетарского руководства. Но они нанесли тяжкие удары по империализму и феодализму и послужили историческому развитию Китая.

Тань Сытун

На улыбку небес направляю свой меч

». Самым трагичным и волнующим эпизодом движения за реформы 1898 г. была смерть Тань Сытуна, отважного и просвещённого мыслителя. Его смерть возгласила безвременный конец этого движения и банкротство буржуазно-реформистского пути. Но полвека спустя реакционный фильм «Тайная история Цинского двора» вновь выступил в защиту буржуазного реформизма, давно потерпевшего банкротство. Этот фильм сделал всё для распространения нелепой идеи, что «чтобы Китаю стать богатым и сильным, ему нужна конституционная реформа и модернизация!

». Устами императора Гуансюя этот фильм восхваляет конституционную реформу и модернизацию, превозносит реформизм в таких выражениях как «реформы Мэйдзи

», «императорский указ о конституционной реформе

» и «если Китай продолжит реформу таким образом, менее чем за тридцать лет он станет богатейшей и могущественнейшей страной в мире!

». Это безумный призыв к буржуазной республике, к западной буржуазной цивилизации и к буржуазно-реформистскому пути, который революционный народ никогда не потерпит!

Этот фильм до небес превозносит представителей буржуазного реформизма, в частности, императора Гуансюя. Он утверждает, что император «напрягал ум и томился… заботясь об интересах государства и народа

», и изображает, как тот говорит: «Пока государственные дела в порядке… собственное здоровье меня заботит мало

».

Особенно злостным в этом фильме, возносящем хвалу императорам и князьям, генералам и сановникам, и приукрашивающем буржуазный реформизм, является то, как он всячески старается опорочить трудящихся, изобразив массы каким-то «быдлом». К концу фильма сценарист вовсю славит императора Гуансюя посредством искажённых и клеветнических образов крестьян и крестьянок, превозносящих его как «доброго императора

», «заботящегося о нас, о народ

е» и говорящих, что «мы все благодарны Его Величеству!

». Крестьяне и крестьянки «преподносят

» императору Гуансюю яйца и пампушки. При его отбытии фильм показывает «коленопреклонённый люд, выстроившийся вдоль дороги, дабы проводить его

». Фильм пускает в ход клевету, что «массы самые послушные, их легче всего удовлетворить

». Действительно ли народные массы — такое покладистое, послушное, простое и убогое быдло? Это совершенно недопустимо — порочить трудовой народ! Председатель Мао учит нас: «Народ и только народ является движущей силой, творящей мировую историю

». То, что горстка контрреволюционных ревизионистов и главное лицо в партии, стоящее у власти и идущее по капиталистическому пути, закулисно поддерживающее их, так воспевали хвалу этому реакционному фильму, который прославляет императоров и князей, генералов и сановников, порочит трудовой народ и проповедует буржуазный реформизм, служит только разоблачению их истинной масти, совершенно противоположной марксизму-ленинизму и маоцзэдунъидеям.

Китайский народ одержал революционную победу благодаря затяжной вооружённой борьбе под руководством Председателя Мао, и накануне основание Китайской Народной Республики он сам подвёл итоги революционной борьбы за последние сто лет, подвергнув критике и отвергнув буржуазно-реформистский путь и объявив, что «буржуазная цивилизация Запада, буржуазная демократия, проекты создания буржуазной республики — всё это потерпело банкротство в глазах китайского народа

». Особенный гнев народа вызывает тот факт, что после всего этого горстка контрреволюционных ревизионистов и главное лицо в партии, стоящее у власти и идущее по капиталистическому пути охарактеризовали как «патриотический

» этот реакционный, полностью предательский фильм, поющий хвалу и отстаивающий капиталистический путь, и без критики и осуждения с размахом продемонстрировали его во всех частях Китая. Если это можно стерпеть, то что нельзя стерпеть?

В своей статье «О демократической диктатуре народа» Председатель Мао говорит: «После того как Китай потерпел поражение в опиумной войне 1840 года, передовые китайцы, испытывая бесчисленные страдания и трудности, стали искать истину на Западе

». В то время китайцы, стремившиеся к прогрессу, верили, что «единственное средство спасения родины — реформы, а единственный путь к их осуществлению — учёба у зарубежных стран

». «Японцы достигли успехов, учась у Запада. Китайцы стремились также учиться и у японцев

». Но «империалистическая агрессия разбила иллюзии китайцев относительно учёбы у Запада. Поистине странно, почему учителя всегда совершают агрессию против учеников? Китайцы многому научились у Запада, но всё это оказалось неприменимым, их идеалы никак не могли осуществиться

». «Орудийные залпы Октябрьской революции донесли до нас марксизм-ленинизм

». «Под руководством Коммунистической партии Китая китайский народ, изгнав японских империалистов, в течение трёх лет вёл Народно-освободительную войну и в основном добился победы

». «Буржуазная демократия уступила место руководимой рабочим классом народной демократии, а буржуазная республика — народной республике. Так появилась возможность через народную республику прийти к социализму и коммунизму, прийти к уничтожению классов и установлению великой гармонии во всём мире. Кан Ювэй написал „Книгу о великой гармонии“, однако он не нашёл, да и не мог найти, путь к достижению великой гармонии. Буржуазная республика, существовавшая в зарубежных странах, не могла быть создана в Китае, ибо Китай являлся страной, угнетаемой империализмом. Единственный путь — это путь через народную республику, руководимую рабочим классом

».

Горстка контрреволюционных ревизионистов и главное лицо в партии, стоящее у власти и идущее по капиталистическому пути. проигнорировали исторические факты так же, как предупреждения Председателя Мао. Они продолжали использовать реакционный и полностью предательский фильм «Тайная история Цинского двора», чтобы приукрашивать западную буржуазную цивилизацию, буржуазную демократию, буржуазную республику, чтобы отстаивать буржуазный реформизм и капиталистический путь. Это вопиющее противостояние идеям Мао Цзэдуна и тщетная попытка реставрации капитализма в Китае. Они изо всех сил нахваливали реакционный фильм «Тайная история Цинского двора» именно потому, что он, противостоя революции и превознося реформы, служит им для расчистки пути для капиталистической реставрации. То, что они делали, было на самом деле использованием людей прежних времён для воспевания капитализма, использованием этого фильма для дезориентации масс и приукрашивания буржуазного реформизма, для своей конечной цели — свержения народного режима, подрыва нашей диктатуры пролетариата и передачи плодов победы революции в руки буржуазии.

Серьёзная борьба, развернувшаяся вокруг реакционного фильма «Тайная история Цинского двора», это никоим образом не просто вопрос одного фильма, это борьба между двумя классами, буржуазией и пролетариатом, борьба между марксизмом-ленинизмом-маоцзэдунъидеями, с одной стороны, и буржуазно-реформистскими и ревизионистскими идеями, с другой, борьба между попыткой капиталистической реставрации и усилиями пролетариата, направленными против капиталистической реставрации. В конечном счёте, это борьба, определяющая кто победит — капитализм или социализм.

Под руководством нашего великого вождя Председателя Мао китайский народ вёл тяжкие, кровопролитные бои, продвигаясь волна за волной, пока наконец не добился победы в борьбе против империализма и феодализма. Куда должен двинуться Китай после освобождения всей страны? Кому должны принадлежать плоды победы? Какой класс вправе собрать персики, взращённые на крови и жизнях тысяч революционных мучеников? Такие важные вопросы не просто были в фокусе борьбы, которая велась между различными классами в китайском обществе в то время; они сохраняются даже по сей день.

Буржуазия хотела вырвать плоды победы из рук народа, хотела забрать персики себе, хотела, чтобы освобождённый Китай встал на капиталистический путь. Главное лицо в партии, стоящее у власти и идущее по капиталистическому пути, было тем, кто собирал персики от имени буржуазии.

После освобождения главное лицо в партии, стоящее у власти и идущее по капиталистическому пути, днём и ночью продолжало мечтать о капиталистической реставрации, упорно цепляясь за своё буржуазное мировоззрение, ревностно тоскуя по буржуазному реформизму и всеми силами стараясь остановить китайскую революцию на полдороге, придав этим большой импульс капитализму.

Председатель Мао сказал, что основание 1 октября 1949 г. Китайской Народной Республики отметило завершение в основном стадии новодемократической революции и начало стадии социалистической революции. Главное лицо партии, стоящее у власти и идущее по капиталистическому пути, однако, выступало в противоположной тональности, усердно проповедуя «укрепление новодемократического порядка

», и ратовал за развитие капитализма в Китае.

До и после показа по всей страны реакционного фильма «Тайная история Цинского двора» он агитировал повсюду, вступая с множеством злодейских речей, выпуская множество злодейских указаний, энергично восхваляя так называемые «прогресс

» и «блеск

» капиталистической системы и распространяя абсурдную идею, что «эксплуатация — не преступление

», «бунт не оправдан

». Маркс говорил, что «новорождённый капитал источает кровь и грязь из всех своих пор, с головы до пят

». А главное лицо в партии, стоящее у власти и идущее по капиталистическому пути, имело сказать вот что:

«В Китае не слишком много, а слишком мало капитализма»

«Необходимо развивать капиталистическую эксплуатацию, ибо такая эксплуатация прогрессивна»

«Капиталистическая эксплуатация сегодня — это не зло, а ценный вклад».

Он в открытую заявлял, что «трудовой народ не против эксплуатации, он приветствует её

» и «чем больше капиталистов, чем больше эксплуатации, тем больше будет наше удовлетворение

». Он даже бесстыдно говорил множеству капиталистов:

«Беда рабочих — это безработица. Чего они боятся — это не то, что кто-то будет их эксплуатировать. На самом деле, они предпочитают, чтобы их эксплуатировали»

«Рабочие хотят, чтобы вы эксплуатировали их. Если вы их не эксплуатируете, они будут нищими»

«Капиталисты тоже служат народу»

«Если вы сможете больше эксплуатировать, то принесёте пользу и государству и народу»

«Чем больше вы эксплуатируете, тем больше будут ваши заслуги и слава»

«Эксплуатация капиталистами имеет свои заслуги в истории и эти заслуги бессмертны»

Он энергично распространял «теорию законности эксплуатации

», говоря:

«Законно получать прибыль, сколь большой они ни была бы»

«Также законно наслаждаться прекрасными костюмами, косметикой, выпивкой и кушаньями»

Словно клоун он обращался к капиталистам:

«Господа капиталисты! Пожалуйста, эксплуатируйте меня! Если вы будете эксплуатировать меня, я смогу прокормиться и мои жена и дети смогут прожить. А если вы не будете меня эксплуатировать, это будет ужасно»

Когда рабочие не приняли его зловонные реакционные теории, он оклеветал их как «страдающих нехваткой политического понимания и низким уровнем политической сознательности

». Выступая как сообщник капиталистов, он злобно угрожал рабочим: «Если рабочие неуправляемые,

[для капиталистов] законно бороться против

[них]».

В то же время он решительно отстаивал развитие капиталистической экономики в сельских областях, ратуя за «долгосрочной поддержке богатых крестьянских хозяйств

» и продвигая «четыре свободы

» (свобода ростовщичества, найма труда, продажи земли и частного предпринимательства). Он отстаивал решительные усилия по взращиванию того типа крестьянина, «который владеет тремя лошадьми, плугом и телегой

», с тем чтобы развивать богатые крестьянские хозяйства. Он нёс вот такую чепуху:

«В настоящее время эксплуатация спасает народ и было бы догматизмом запрещатиь её. Сейчас должна быть эксплуатация и её следует приветствовать. Если беженцев с юга от Великой стены, прибывших в северо-восточный Китай, там будут эксплуатировать богатые крестьяне, они будут очень благодарны за такую эксплуатацию»

«Наём рабочих рук — это не эксплуатация; это повышает общественное благосостояние»

Он ещё предлагал, чтобы не было «никаких ограничений

» на наём рабочих рук для обработки земли.

«Нанимать рабочие руки для обработки земли законно; это и массам тоже выгодно»

Он заявлял, что «те, кто эксплуатируют, тоже могут быть социалистами

» и «тут нечего бояться, если в северо-восточном Китае будет десять тысяч членов партии из богатых крестьян

». Он старался, чтобы капиталистическая экономика быстро затопила сельские области.

В расхваливании людоедской капиталистической системе эксплуатации даже наёмные писаки буржуазии и разномастные апологеты старого и современного ревизионизма не могли бы сравниться с этим главным лицом в партии, стоящим у власти и идущим по капиталистическому пути.

Всякое растение производит свой плод; всякий класс говорит своими словами. Главное лицо в партии, стоящее у власти и идущее по капиталистическому пути? думает о капитализме, любит капитализм и говорит тоже о капитализме. Каннибальская философия, которую он толкает, всецело служит развитию капитализма и охране кровавой системы эксплуатации человека человеком. Его голос — это голос вампиров и паразитов. Это полностью разоблачает его грязную и мерзкую буржуазную душонку.

Пытаясь оправдаться, главное лицо в партии, стоящее у власти и идущее по капиталистическому пути, говорило, что его случай — один из тех, когда «революционный ветеран сталкивается с новыми проблемами

».

Что это за «революционный ветеран сталкивается с новыми проблемами

»?!.

Может ли быть, чтобы «революционный ветеран

» так откровенно вёл деятельность по реставрации капитализма?

Может ли быть, чтобы «революционный ветеран

» так яростно противостоял нашему великому вождю Председателю Мао и великим идеям Мао Цзэдуна?

Если он и вправду «революционный ветеран

», пусть объяснит.

Почему это накануне того, как разразилась Антияпонская война сопротивления, вы так энергично проповедовали философию выживания, капитулянтскую философию, философию изменника, и указывали некоторым людям признаваться и сдаваться Гоминьдану и предавать Коммунистическую партию, открыто публиковать «антикоммунистические заявления» и клясться «твёрдо противостоять коммунизму»?

Почему это после победы Войны сопротивления вы продвигали капитулянтскую линию «нового этапа мира и демократии

»?

Почему это после освобождения вы делали всё возможное, противостоя социалистическому преобразованию капиталистической промышленности и торговли, противостояли сельскохозяйственной кооперации и зарубили множество сельхозкооперативов?

Почему это после завершения трёх крупнейших социалистических преобразований вы старательно проповедовали теорию отмирания классовой борьбы и активно отстаивали классовое сотрудничество?

Почему это в течение трёх трудных лет вы вторили бычьим демонам и змеиным духам в стране и за рубежом в злостных нападках на курс трёх красных знамён, при этом отстаивая ревизионистскую линию «трёх расширений и одного закрепления» и «трёх гармоний и одного сокращения»?

Почему это в 1962‑м вы переиздали старую очковтирательскую вредную работу «О самовоспитании», которая не отстаивала революцию, классовую борьбу, захват политической власти и диктатуру пролетариата, которая противостояла марксизму-ленинизму, маоцзэдунъидеям, проповедовала упадочное буржуазное мировоззрение и реакционную философию буржуазного идеализма?

Почему это в движении по социалистическому воспитанию вы выдвигали и проталкивали оппортунистическую линию, «левую» по форме, но правую по существу, подрывая это движение?

Почему это в ходе Великой пролетарской культурной революции вы сговорились с другим высокопоставленным лицом в партии, стоящим у власти и идущим по капиталистическому пути в выдвижении и проведении буржуазной реакционной линии?

Тут только один ответ: вы вовсе не «старый революционер

»! Вы поддельный революционер, контрреволюционер, Вы — Хрущёв, дремлющий меж нами!

В течение последних семнадцати лет горстка контрреволюционных ревизионистов, при поддержке главного лица в партии, стоящего у власти и идущего по капиталистическому пути, развернула бешеную, всестороннюю атаку на пролетариат, обильно источая отраву в областях политики, экономики, культуры и образования.

В этой Великой пролетарской культурной революции мы должны следовать учению Председателя Мао, организовать могучую культурную армию пролетарской революции, до конца разбить бешеные атаки горстки контрреволюционных ревизионистов и главного лица в партии, стоящего у власти и идущего по капиталистическому пути, выкорчевать главный корень ревизионизма в нашей стране, свергнуть карьеристов и конспираторов вроде Хрущёва, помешать таким плохим элементам узурпировать руководство партией и государством, защититься от реставрации капитализма, обеспечив, чтобы наша страна никогда не изменила свой цвет!

«Так добейте ж врага! Догоните его!

». Эта Великая пролетарская культурная революция, начатая и возглавленная самим нашим великим вождём Председателем Мао, нацелена именно на мобилизацию сотен миллионов на неослабное преследование горстки контрреволюционных ревизионистов и главного лица в партии, стоящего у власти и идущего по капиталистическому пути, закулисно поддерживающего их, на возвращение себе узурпированных ими цитаделей и обеспечение занятия всех позиций идеями Мао Цзэдуна. Как сказал о Великой пролетарской культурной революции товарищ Линь Бяо: «Это большая битва; это генеральное наступление на идеи буржуазии и всех эксплуататорских классов

». Мы должны откликнуться на великий призыв Председателя Мао высоко держать революционное знамя критики и самокритики, смело вступать в бой, выступать с тщательной критикой и самокритикой, во всех областях упраздняя пагубное влияние буржуазной реакционной линии, представленной главным лицом в партии, стоящим у власти и идущим по капиталистическому пути, мы должны энергично разрушать старые идеи эксплуатирующих классов и установить полное верховенство маоцзэдунъидей.

Путь борьбы извилист и развитие её неравномерно, на пути вперёд встречается сопротивление. Мы должны преодолеть все трудности, сломить всякое сопротивление и довести до конца Великую пролетарскую культурную революцию, не сдаваясь на полпути.

Развернём красное знамя великих и непобедимых идей Мао Цзэдуна над всем Китаем; пусть воссияет оно во веки веков!

Да здравствует победа движения Великой пролетарской культурной революции, возглавляемого нашим самым любимым вождём Председателем Мао!

Примечания