По случаю дня рождения покойного основателя нашей партии публикуем фрагмент лекции С. А. Реброва «Феномен структуралистского марксизма», прочитанной в Молодёжном университете современного социализма 14 декабря 2022 года, где он упоминается.

Архивы автора: admin

Мао Цзэдун

02.01.1950

Письмо Сталину об аварийной ситуации на гидростанции «Сяофынмын» (фрагменты)

2 января 1950 г. Мао Цзэдун, находившийся в Москве, получил из Пекина телеграмму об аварийной ситуации на гидростанции «Сяофынмын» на реке Сунгари в Маньчжурии. Он сообщил о бедствии Сталину.

…Разрушение этой плотины угрожает лишением электроэнергии для промышленности Маньчжурии, причинением бедствий для населения в несколько миллионов человек, живущих в долине реки Сунгари, а также затоплением городов Харбина и Гирина… [Прошу] дать указание соответствующим органам о срочном командировании советских специалистов по плотинам и гидростанциям для обследования положения на месте и принятия необходимых мер.

Мао Цзэдун

25.07.1949

Телеграмма из Пекина в адрес китайской делегации для передачи Сталину (фрагменты)

В Шанхае, с момента блокады, усиливается большая трудность. Но для того, чтобы сломить эту блокаду, необходимо захватить Формозу, а без авиации её взять невозможно. Мы хотели, чтобы Вы обменялись мнением с тов. Сталиным насчёт того, может ли СССР оказать нам помощь в этой области, т. е. подготовить в Москве в пределах 6 месяцев — 1 года для нас 1 000 лётчиков и 300 технических работников аэродромной службы. Кроме того, может ли СССР продать нам 100—200 истребителей, 40—80 бомбардировщиков, которые будут использованы для военной операции по взятию Формозы. В области создания морского флота мы тоже просим, чтобы СССР помог нам. Предполагаем, ко второй половине будущего года, т. е. во время наступления наших войск на Формозу, вся территория китайского континента, за исключением Тибета, будет занята нами. ‹…›

Прошу Вас доложить об этом товарищу Сталину, чтобы он взвесил наши планы, возможно ли их провести в жизнь? Если эти планы в общих чертах приемлемы, то мы намерены сейчас же послать курсантов в СССР. Конкретный проект по обучению лётчиков разрабатывается. Потом сообщим Вам.

Гольденштейн М. Л.

1967 г.

О том, как В. И. Ленин любил музыку

Эта книга написана не только по опубликованным в печати материалам. Бесценными воспоминаниями о В. И. Ленине и его ближайших соратниках поделились с автором И. А. Арманд, Б. М. Кедров, П. И. Красиков, А. А. Фомин. Научные сотрудники дома-музея В. И. Ленина в Ульяновске А. И. Томуль, Н. П. Чекулаева, директор Музея театра и музыки Эстонской ССР А. С. Тамаркин предоставили мне возможность изучения фондов.

Эта книга написана не только по опубликованным в печати материалам. Бесценными воспоминаниями о В. И. Ленине и его ближайших соратниках поделились с автором И. А. Арманд, Б. М. Кедров, П. И. Красиков, А. А. Фомин. Научные сотрудники дома-музея В. И. Ленина в Ульяновске А. И. Томуль, Н. П. Чекулаева, директор Музея театра и музыки Эстонской ССР А. С. Тамаркин предоставили мне возможность изучения фондов.

Всем товарищам, оказавшим содействие моей работе, выражаю сердечную признательность.

М. Гольденштейн

О чём рассказывают ноты дома-музея

Гостиная в Ульяновском доме-музее В. И. Ленина

Город на Волге — Ульяновск. Полвека назад это был тихий, захолустный городок Симбирск. Он стоял далеко от железной дороги. Не дымились в нём заводские трубы, даже звонки трамвая не врывались в сонную тишину. Уроженец Симбирска писатель И. А. Гончаров так описывал его:

«Самая наружность родного города не представляла ничего другого, кроме картины сна и застоя. Те же, большею частью деревянные, посеревшие от времени дома и домишки, с мезонинами, с садиками, иногда с колоннами, окружённые канавками, густо заросшими полынью и крапивой, бесконечные заборы; те же деревянные тротуары с недостающими досками, та же пустота и безмолвие на улицах, покрытых густыми узорами пыли».

Весной тихий Симбирск оживал и хорошел. Зеленели сады, зацветали фруктовые деревья. Начиналась навигация. По широкой как море Волге двигались пароходы. Спускались на воду лодки, звенели по вечерам песни.

В Симбирске родился и провёл школьные годы Владимир Ильич Ульянов (Ленин). Старый Симбирск назвали его именем — Ульяновск. Теперь этот город знают во всём мире. На поездах и самолётах, теплоходах и туристских машинах сюда стремится множество людей. Уже с утра по дворику вьётся длинная очередь в дом-музей В. И. Ленина. Группа загорелых пионеров нетерпеливо переминается с ноги на ногу. Они, видно, проделали долгий путь, чтобы провести полчаса в доме Ульяновых… Волнуясь входят ребята в дом; путаясь в шнурках, надевают неуклюжие музейные тапочки. Только бы всё увидеть, только бы успеть всё запомнить! Но время летит неимоверно быстро. Вот уже обошли все маленькие комнаты, чуточку задержались у книжной полки Володи; в детской подивились игрушкам: самодельные кубики, тряпичная кукла с глазами, намалёванными цветным карандашом; полюбовались рисунком Ольги (ветряная мельница! Наверное с натуры рисовала. Теперь таких не встретишь!); кто-то потихоньку потрогал хлебницу, выпиленную Александром в подарок матери…

Пора уходить. Неужели всё? Ноги тяжелеют, не повинуются. Мысленно пробегаешь снова весь короткий путь. Сначала вошли в гостиную. Справа от двери стоит небольшой чёрный рояль. Все двинулись дальше в кабинет Ильи Николаевича, а кто-то остановился у рояля, взволнованный: тот самый?! Под стеклом на рояле ноты. Любитель музыки проталкивается поближе: чёрный переплёт, на нём кожаный треугольник с вытисненными буквами «М. В.

», раскрыта небольшая книжка нот, в ней виднеется знакомая песенка «Ах, попалась, птичка, стой». Рядом ещё пожелтевший нотный лист. Издали не разобрать, что.

В этой гостиной Ленин впервые в жизни услышал музыку. Здесь по вечерам зажигалась вот эта большая керосиновая лампа, задёргивались занавески. В зеркале отражались большие листья комнатных цветов. Крышка рояля была открыта, и ноты лежали не под стеклом, а на пюпитре, и клавиши не молчали. Их будила крепкая, умелая рука. И вот они звенят, гудят, поют что-то нежное. А наверху, в детской, идёт весёлая кутерьма. Света не зажигают. Натянув шубку мехом вверх, Володя изображает чудо-зверя «брыкаску». Брыкаска выползает из-под кровати. Все с визгом разбегаются в разные стороны. Но вдруг снизу послышались звуки фортепиано, и всем расхотелось шуметь и носиться. Дети потихоньку спускаются вниз. Старшие раскрывают книги или принимаются что-нибудь мастерить. Малыши неслышно играют на полу. Отец углубился в свои бумаги. Как хорошо работается и отдыхается, когда играет мама! Даже лежа в постели приятно слушать её игру и незаметно засыпать…

И рояль и ноты с девичьими инициалами «М. В.

» привезла с собою из отцовского дома Мария Александровна Бланк, ставшая женой Ильи Николаевича Ульянова. Музыка была не забавой, не развлечением — важной частью её жизни. В страшный год, когда был казнён старший сын Александр, семья Ульяновых снялась с насиженного гнезда и переехала в Казань. Мария Александровна распродала всё имущество. Не продан был лишь рояль. Его взяли с собой в новую жизнь.

«Так как Мария Александровна была очень хорошая музыкантша, любившая и хорошо понимавшая музыку, то музыка в семье значила многое

»,— это слова Анны Ильиничны Ульяновой-Елизаровой. Мария Александровна прекрасно владела фортепиано. Она могла сыграть детям всё лучшее, созданное для этого инструмента — и Моцарта, и Бетховена, и Шуберта, и Шопена.

Среди нот в доме-музее сохранилось много двух- и четырёхручных переложений опер.

В маленьком Симбирске не было оперного театра. Изредка в городе гастролировала приезжая оперная труппа. Оперные спектакли были событием в захолустном городке. С каким волнением собиралась на спектакль семья Ульяновых! В складчину со школьными друзьями дети брали билеты в дешёвую ложу третьего яруса и наслаждались музыкой. Школьная подруга Ольги А. Ф. Щербо ходила с ними в театр на «Аиду» Верди, «Африканку» Мейербера, «Демона» Рубинштейна, «Евгения Онегина» Чайковского. Посещать оперу с Володей и Олей ей было особенно интересно, т. к. они хорошо знали музыку. Можно представить себе, как потом дома все собирались вокруг рояля, мать вынимала клавир недавно услышанной оперы, дети слушали, подпевали, вспоминая недавние театральные впечатления. Все, кому приходилось слышать, как играла Мария Александровна, называют её игру одухотворенной, вдохновенной, отмечают теплоту, музыкальность исполнения. Играя, она как бы беседовала с людьми. Для самой Марии Александровны музыка до конца жизни оставалась добрым другом, придавала ей силы в горькую минуту.

Когда Владимир Ильич находился в подполье или эмиграции, его друзья навещали Марию Александровну. Иногда товарищам по партии удавалось получить какие-нибудь сведения о нём. Хотелось поскорее передать их матери. В такие минуты огромного душевного волнения она часто обращалась к музыке:

«…И наслушавшись и наговорившись она, маленькая, худенькая, вся светившаяся глубокой добротой и печалью, тихо подходила к роялю, открывала его и как бы унесясь далеко-далеко в своих думах, начинала играть печальные, тихие мелодии, так гармонирующие со всем её настроением»…

Понятно, что мать старалась развить в своих детях музыкальное чувство, учила их проникать в мир музыки, понимать её своеобразный язык.

Все дети, кроме Александра, обучались игре на рояле. Самой прилежной в семье справедливо считали Ольгу, девочку годом моложе Владимира Ильича. Брат с сестрой, самые живые и шаловливые в семье, были неразлучны. Их шумные игры и проказы будоражили весь дом. Бойкая, весёлая Лёля не уступала мальчишкам в играх и беготне.

Она очень ловко лазила по деревьям и крышам, вся в синяках и царапинах. В гимназии её прозвали «поколеноморепереходящая». К музыке она пристрастилась сразу, и все удивлялись, что эта подвижная, как ртуть, девочка часами просиживает за роялем, терпеливо повторяя гаммы и этюды. Юноша-старшеклассник Володя Ульянов говорил, слушая бесконечные музыкальные упражнения Ольги: «Вот чьей работоспособности можно позавидовать

». Старшая сестра Анна Ильинична заметила, что пример Ольги повлиял на него. Со школьных лет Володя стал вырабатывать в себе трудолюбие, умение систематически работать.

Ольга была богато одарённой натурой. Гимназию окончила с золотой медалью, свободно владела тремя языками — французским, английским и немецким, а когда понадобилось, самостоятельно изучила и шведский. Она хорошо рисовала, её рисунки выделялись на гимназических выставках.

Но музыка ей была особенно дорога. Мать находила, что музыкальные способности Оли невелики. Однако горячее желание и уменье работать сделали своё: Ольга настолько хорошо успевала, что одна из всей семьи поступила в Музыкальную школу Казани. Там она занималась с таким же увлечением и усердием. Участвовала в хоре. В письмах её то и дело находишь строки о занятиях музыкой: по два часа играет, готовится к концерту школьного хора («Посещаю все репетиции и два дня почти не бывала дома

»), а потом: «Концерт прошёл с большим успехом, чему я ужасно рада

». Её школьная подруга Сашенька Щербо считала Ольгу прекрасным товарищем. Оля всегда готова была помочь подругам и особенно охотно разучивала с ними и аккомпанировала им песни (называют некоторые: «Выхожу один я на дорогу», «Укажи мне такую обитель», «Однозвучно гремит колокольчик»).

Сохранилось много нот, переписанных её рукой, и среди них мелодии запрещённых тогда революционных песен: «Марсельеза», «Вы жертвою пали», «Красное знамя», «Замучен тяжёлой неволей». Рядом с нотами матери лежат другие папки. На них вытеснены буквы — «О. У.

». Между страницами лепестки засушенных цветов.

Чем была музыка для Ольги, говорит её письмо к любимой подруге А. Ф. Щербо:

«У меня, как у всех, бывают ясные дни, бывают и пасмурные, когда я мучусь сомнениями и хандрю. Тогда мне не хочется и за перо браться… Ещё вчера на меня напала хандра, но на моё счастье удалось попасть в театр на „Фауста“ (прекрасная опера), и эти чудные звуки меня ободрили».

Прежняя озорница и непоседа, подруга детских лет Владимира Ильича, Ольга осталась и другом его юности. Во многом их связывала музыка.

Наиболее способным к музыке, по мнению матери, был Володя. Восьмилетним мальчиком он свободно исполнял лёгкие фортепианные пьесы, играл в четыре руки с матерью и сёстрами. Мария Александровна очень огорчилась, когда, поступив в гимназию, Володя решительно отказался продолжать занятия на фортепиано. Что случилось? Не испугался же он перегрузки школьными уроками: ученье давалось ему легко. Неужели Володя разлюбил музыку?

Брат Дмитрий потом догадался: ученики младших классов гимназии, куда поступил Володя, считали музыку занятием, недостойным мужчины. Наверное девятилетнему первокласснику не хотелось, чтобы его дразнили девчонкой… Но музыка уже завладела его сердцем. Чем дальше, тем большее наслаждение доставляла ему игра матери. Примостившись поудобнее у рояля, он внимательно слушал. Вот мама достала клавир оперы «Аскольдова могила» и ведёт рассказ о событиях в древнем Киеве, перемежая его пением. Перед слушателями встают, как живые, все действующие лица: мрачный Неизвестный поёт арию «В старину живали деды», восхваляя старые времена. Сейчас будет нежный хор девушек «Ах подруженьки, как грустно» — это легко узнать по вступлению. А под залихватскую песню Торопки — «Ай жги, жги — говори» просто плясать хочется. Всё это уже знакомо, а слушали бы ещё и ещё, как любимую сказку. Все сидят как заворожённые, но слушают неодинаково: Митя ещё мал, и, может быть, не так музыкален — его больше интересует сюжет, то, что рассказывает мама, а Володя и Оля поглощены самой музыкой.

Мать приучила детей к хоровому пению. Иногда к семейному хору присоединялись и другие дети — приятели по школе. Вот тогда и появлялся в руках Марии Александровны сборник «Гусельки» — тот что теперь лежит под стеклом в Ульяновском доме-музее.

В те времена это был самый распространенный сборник детских песен. В нём можно было найти и народные песни и все известные детские песенки вроде «Вот лягушка по дорожке», «Серенький козлик», «Ах, попалась птичка, стой».

Когда доходила очередь до «Серенького козлика», маленький Митя с ужасом ждал появления серых волков. А Володя делал страшные глаза и грубым голосом пел: «Остались от козлика рожки да ножки

»… Тут бедный Митя от страха и жалости заливался отчаянным рёвом.

Но когда Мария Александровна играла что-нибудь серьёзное, Володе и в голову не приходило озорничать. Он задумчиво слушал, потом насвистывал про себя услышанную мелодию. Насвистывал он чисто и верно. Двоюродный брат Н. Веретенников вспоминал:

«У Володи прекрасно был развит музыкальный слух и память, он хорошо насвистывал сквозь зубы разные мотивы. Я же не слышал музыки совсем в нашей семье и не различал никаких музыкальных звуков. Первый толчок к развитию у меня музыкального слуха был дан свистом Володи».

Привычка насвистывать любимые напевы осталась у Владимира Ильича на всю жизнь. Говорят, правда, что насвистывал он лишь когда был в хорошем настроении.

Как-то Митя получил в подарок гармонику. Как ни вертел он её, как ни прилаживался — ничего не выходило. Попыталась Ольга заставить гармонь заговорить — но и ей это не удавалось. А Володя только взял гармошку в руки, попробовал аккорды и быстро подобрал несколько знакомых песен. Потом уже совсем ловко заиграл «Вот мчится тройка» — да и отложил инструмент в сторону. Не сравниться бедной гармони с полнозвучным роялем!

Владимир Ильич очень любил — и это навсегда осталось — петь в хоре. Он знал множество народных песен. Сколько их наслушаешься в деревне Кокушкино, куда Ульяновы выезжали на лето! Там живет весёлый приятель, мальчик пастух Бахавий. Он замечательно поёт татарские песни, а завидев Володю, запевает его любимую:

Сары, сары, сап-сары,

Сары чечек саплары,

Сагынырын, сарганырсын,

Кильсе сугыш чеклары.

Володя знает, о чём поёт приятель. Это песня про такого же, как он сам, пастушонка. Вырос подпасок, и царь забрал его в солдаты. Худо в царской солдатчине…

Жёлтые, жёлтые, очень жёлтые,

жёлтые ветки цветов.

Соскучишься, пожелтеешь,

когда придут дни войны.

В том же Кокушкине Володя ходил на постройку плотины. Там пели рабочие, на ходу придумывая слова:

Наша свая на мель села,

Эх кому до того дело,

Ударим, ударим, да ухнем!

Мальчик следил за работой плотников и замечал, что незатейливая припевка не просто забавляет их. Он ясно видел, что песня помогает людям трудиться ритмичнее, ловчее, узнал цену трудовой песне.

Когда в Кокушкино приезжал отец, устраивали далёкие прогулки, походы за грибами и ягодами. В пути много пели, читали стихи Пушкина, Лермонтова, Некрасова. Илья Николаевич очень любил пение. Как и другие крупные педагоги, он высоко ценил народную песню, считал её важным помощником в воспитании. Он приложил много усилий, чтобы в народных школах обучали детей музыкальной грамоте, пению по нотам. В те времена ученикам полагалось учиться петь только молитвы. Иных учителей удивляло, почему это директор народных училищ Ульянов так настойчиво убеждает заниматься пением всерьёз и поощряет школы, где существуют хорошие хоры. В те годы, когда Илья Николаевич стоял во главе школьного дела в Симбирской губернии, во многих школах проводились настоящие музыкальные занятия, прекрасно пели хоры. Он и сам любил попеть в домашнем кругу; компания собиралась приятная, и песни выходили на славу. Для детей прогулки с отцом всегда были праздником. И петь с отцом они любили ещё потому, что он знал особенные песни, каких не услышишь нигде. «Далеко, далеко степь за Волгу ушла

»,— протяжно затягивал Илья Николаевич, и дети подхватывали тоскливую песню про человека, которому «жизнь не в радость была

» и он

Отчий дом покидал,

Расставался с семьёй

И за Волгой искал

Только воли одной…

Илья Николаевич Ульянов посвятил свою жизнь просвещению крестьянских детей, недавних крепостных. Он видел, как трудно живётся народу. Он высоко ценил стихи и песни, в которых высказывались народные думы о воле. Одной из любимых была «По духу братья мы с тобой» на стихи поэта А. Н. Плещеева. В студенческие годы Илья Николаевич певал её с товарищами по Казанскому университету.

Долгие годы считалось, что «По духу братья» сочинил поэт декабрист К. Ф. Рылеев. Может быть поэтому молодёжь с особенным чувством относилась к запретной песне.

А дети Ульяновы, хоть и не знали истории крамольной песни, горячо повторяли вслед за отцом:

По духу братья мы с тобой,

Мы в избавленье верим оба…

И будем мы питать до гроба

Вражду к бичам страны родной.

И дальше — песня звучала как призыв:

Когда ж ударит грозный час

И встанут спящие народы,—

Святое воинство свободы

В своих рядах увидит нас.

Не все ребята понимали её слова, но песня увлекала их, с ней в их сознание незаметно входили свобода, любовь к людям, ненависть к угнетателям. Даже Аня, старшая из детей, вначале не вникала в истинный смысл слов песни и как-то раз запела её громким голосом, уже не на дальней прогулке, а у себя во дворе. Мария Александровна услыхала, позвала дочку в комнаты и объяснила, что песня эта запрещённая, и если услышат её в доме директора народных училищ, то отцу придется плохо. Ане тогда было уже 13 лет. Она могла понять, что «бичи страны родной

» это царь и его приближённые — угнетатели народа. Ей открылась теперь глубокая правда и сила любимой песни, а отец, сам передавший песню детям, стал ещё ближе и дороже.

В гимназии Володя быстро освоился и сдружился с товарищами. Кто бывал у него дома, начал понимать, почему Володя так тянется к музыке. Вскоре как-то само по себе вышло, что энергичному мальчику стали поручать организацию ученических концертов. Иногда их устраивали платными, в помощь самым бедным учащимся. Володя Ульянов интересно составлял программу. Он наперечёт знал все гимназические таланты, умел привлечь их к участию в концерте. Соученик В. И. Ленина по гимназии Д. Андреев припомнил интересный случай: шёл ученический вечер. Во втором отделении должен был петь хор с солистом. Но перед началом концерта пронёсся слух, что солист внезапно заболел. Прозвенел звонок и все поспешили в зал, а в антракте на эстраде появился Ульянов с товарищем. Они вывешивали объявление: «Вместо заболевшего выступит ученик седьмого класса Дмитрий Андреев

». Увидев в объявлении своё имя, новоиспечённый солист пришел в ярость и набросился с кулаками на Ульянова — что это за самоуправство? Да он и не собирается петь без подготовки.

«Володя спокойно отстранил меня и сказал:

— Ты эти романсы знаешь?

— Знаю.

— Ты их пел на вечеринке?

— Пел.

— Ну, так и здесь споёшь!»

Диме Андрееву пришлось-таки спасать положение. Он выступил и, очевидно, спел так хорошо, что потом Ульянов пожимал ему руку и говорил с восторгом: «Ну, и молодец же ты, Димка! Тебе надо сделаться настоящим певцом, в этом твоё призвание!

»

Видно Володя знал, что поступает правильно, что Андреев хорошо споёт, концерт не сорвётся и программа не пострадает от замены солиста.

В гимназии был хор. Им руководил ученик старшего класса Писарев. Ульянов редко показывался в хоре, потому что там больше занимались разучиванием церковных песнопений, а Володя рано простился с религией. Его увлекали другие песни.

Когда в классе стали проходить историю, он заинтересовался народными восстаниями: Симбирск связан с именами Пугачёва и Разина. В нынешнем Ульяновске на одном из домов по ул. Маркса прибита памятная доска; в этом доме в железной клетке содержался перед казнью схваченный царскими властями Пугачёв.

В юности Ленина, конечно, такой доски не было, но по городу ходили рассказы об этом. Говорили, будто сторонники Пугачева пытались спасти его и прорыли под этот дом подкоп для побега. Мальчики во главе с Володей Ульяновым сговорились найти подкоп. Это была очень рискованная затея: в доме жили гимназические надзиратели, и легко можно было попасться им на глаза. Гимназисты тайком раздобыли фонарь, лопату, собрали по домам свечные огарки, а Володя принес клубок толстых ниток, чтобы не заблудиться в извилинах подкопа. Долго и терпеливо бродили они в подвалах дома, высвечивали, рыли, выстукивали стены, но подкопа не обнаружили.

Мальчики выспрашивали у старожилов о Разине и Пугачёве, записывали легенды и песни о них. Уходили гурьбой на Свиягу или Волгу и там распевали песни волжской вольницы: «Вниз по матушке, по Волге», «Утёс Стеньки Разина» (любимую песню брата Саши). Пели и «Дубинушку», и песню на стихи Некрасова «Укажи мне такую обитель». Пели и другие песни из запрещённых сборников. Чья-то таинственная рука доставляла в гимназию эти крамольные песни. Однажды в умывальной обнаружили такую книжечку. В кабинет директора явился полицейский чин, и учеников вызвали на допрос поодиночке. Но виновника не нашли.

Директор гимназии замечал, что в гимназию проникают нежелательные идеи. Он собрал всех учеников и произнес грозную речь. «Бойтесь отрицательного направления»,— много раз повторял он. Старшеклассники молчали, а младшие любопытствовали: что это значит — отрицательное направление? Старшие очень понятно объясняли, и даже младшие ученики стали интересоваться свободолюбивыми стихами и песнями. Ну конечно, не место было в гимназии такой музыке. Там спокойнее было благостным напевам молитв. Впрочем, и с церковным пением не всё шло гладко. И туда закрадывался озорной мальчишеский дух. Однажды, в день приезда в гимназию столичного начальства, в гимназической церкви был отслужен молебен. Всё выглядело весьма торжественно, особенно отличился хор под руководством ученика Писарева. Ни в одной гимназии не слыхали высокие гости такого красивого пения.

Ещё бы не красиво! Все молитвы пелись… на мотивы из оперы Верди «Аида». Но никто не заметил этого, и проделка хористов осталась безнаказанной!

Володя Ульянов покатывался со смеху и уверял, что наконец-то он в церкви получил истинное удовольствие.

В старших классах Ульянов сблизился с Костей Сердюковым, участником революционного кружка. Костя учил его и новым революционным песням. Они рвались из сердца, гремели, как буря на просторе родной реки. Волга и песня с детства сплелись воедино в сознании Владимира Ильича. Отец купил полное собрание сочинений Некрасова. Его читали вслух по вечерам, всей семьей. Пели песни о Волге на стихи Некрасова; в ритме этих стихов и песен лихо раскачивались и высоко взлетали на качелях Саша и Аня.

Володя с ранних лет преданно любил Сашу, подражал ему во всём. Не было для него ничего дороже внимания старшего брата. Саша брал его с собой в путешествия на лодке вниз по Волге, которые затевал с друзьями. Покупались запасы провизии на несколько дней, на лодку ставили парус и отправлялись в путь. Ночная рыбалка, уха из собственного улова. Стихи, читавшиеся под треск костра, чудесные картины природы, горячие речи и песни глубоко западали в душу младшего брата.

С большой любовью вспоминал потом Владимир Ильич Волгу, её песни, тосковал о ней вдали от родины.

«Вы на Волге бывали? Знаете Волгу? Плохо знаете? Широка! Необъятная ширь… Так широка… Мы в детстве с Сашей, с братом, уезжали на лодке далеко, очень далеко уезжали… и над рекой бывало, стелется неизвестно откуда песня… И песни же у нас в России!»

Сестра Владимира Ильича Ольга в гимназические годы

В нотных тетрадках с инициалами «О. У.

» переплетены фортепианные пьесы. Там и прелюдии Шопена, и сонаты Бетховена, и виртуозный вальс-каприс Рубинштейна. Очень много вокальных произведений. Кто же пел эти романсы Глинки и Даргомыжского, Шуберта и Шумана?

Перенесёмся мыслью в квартиру Ульяновых: пусть это будет в Симбирске или Казани, а если летом, то в Кокушкине или Алакаевке. Везде, среди самой простой и скромной обстановки, мы увидим рояль.

Днём по дому и саду раскатываются энергичные пассажи этюдов. Вверх, вниз грохочут по всей клавиатуре гаммы, настойчиво штудируется по многу раз одна и та же фраза. Это работа — ежедневная тренировка труженицы Ольги. Пусть по многу раз одно и то же. Пусть! Зато как легко и плавно побегут затем пальцы в кружевных мелодиях Шопена, как сильно, драматично прозвучат суровые бетховенские аккорды.

Владимир Ильич погружен в работу. Перед ним на столе груда серьёзных книг. Но и работая, он чутко прислушивается к игре сестры. Как хорошо, что музыка рядом! Как привычно, легко работается. А свободные часы брат с сестрой проводят вместе за роялем. Нет, Володя не отважится теперь, как бывало в детстве, играть с Олей в четыре руки. Отстал… Не угнаться уже за её проворными пальцами. Но к юности у Владимира Ильича оказался голос: небольшой, глуховатый, но приятный баритон. Теперь он не только принимал участие в общем пении, но пел романсы и даже оперные арии под аккомпанемент сестры. Возьмёшь сегодня в руки романсы, переписанные когда-то Ольгой Ильиничной, и думаешь с невольной теплотой: это ведь для него старалась сестра достать и переписать любимое… «Свадьба» Даргомыжского на стихи Тимофеева. Любимый романс революционной молодёжи. Ольга тщательно переписала ноты. Что же привлекло Ленина в этой музыке? По названию романса можно ожидать музыки свадебного веселья: плясового ритма, лихих возгласов, поздравлений и тостов. Ничего этого нет в романсе-балладе1 Даргомыжского. Вначале, как это бывает в балладах, звучит спокойная мелодия — рассказ:

Нас венчали не в церкви,

Не в венцах, не с свечами,

Нам не пели ни гимнов,

Ни обрядов венчальных…

Но уже в этих первых строках, несмотря на невозмутимый характер мелодии — слышится дерзкий вызов старому. А потом плавная мелодия превращается в быстрый, взволнованный речитатив2. В звуках встает фантастическая картина: ночной лес, туманное небо, тусклые звёзды, утёсы и бездны. Не под холодными сводами церкви, а в храме самой природы нашли приют любящие сердца. Привела их сюда «не неволюшка злаяпо своей доброй воле

». И «венки им сплетали любовь да свобода

»…

Строфа за строфой чередуется в «Свадьбе» певучий, почти бесстрастный «рассказ» и бурные эпизоды свадебного пира, могучего праздника природы:

Гостей угощали

Багровые тучи,

Леса и дубравы

Напились допьяна.

Столетние дубы

С похмелья свалились…

Но вот, словно утомившись, стихает ночная гроза. Встаёт ясное утро. Сияет улыбчиво солнце. Сама природа радуется счастью молодых:

Поля разрядились

В воскресное платье,

Леса зашумели

Заздравною речью…

«Свадьба» Даргомыжского — гимн большому человеческому чувству.

Каждым звуком, каждым словом песня восстаёт против угнетения женщины, воспевает свободу, которой радуется сама природа. Вот почему Ильич с такой любовью пел и слушал «Свадьбу».

И ещё певал он арию Валентина из оперы Фауст. Поставьте пластинку с этой арией и вы услышите: «Бог всесильный, бог любви! ты услышь мою мольбу

»… Что это? Молитва? О чём же?

Валентин уходит на войну. Его тревожит судьба сестры Маргариты, и он молит бога защитить её. Вначале ария и звучит смиренно, подобно молитве. Но дальше музыка преображается, в ней появляются ритм марша, энергия, сила: «Там, в кровавой борьбе в час сраженья, клянусь, буду первым я в первых рядах

»,— восклицает Валентин. Это привлекло юношу Ульянова. В клятву Валентина он вкладывал собственную решимость не жалеть жизни в борьбе за свободу народа.

У Ольги Ульяновой был приятный голос, хорошо сливавшийся с голосом Владимира, и они много пели вдвоём. Рукой Ольги переписан дуэт Мендельсона «Осенняя песнь». Нравился ли Ленину этот печальный, красивый напев? Пел ли он его — неизвестно. Но о другом дуэте, который пел Ильич с сестрой, рассказал в своих воспоминаниях Дмитрий Ильич Ульянов — о песне Вильбоа «Моряки» на стихи поэта Языкова. Многие композиторы ⅩⅨ века сочиняли романтические песни в ритме горделивого полонеза. Так написаны известный романс Варламова «Белеет парус», «Победитель» Глинки. В ритме полонеза начинается фортепианное вступление к «Морякам» — и дальше твёрдо и решительно звучит тот же ритм, сопровождая пение.

Нелюдимо наше море,

День и ночь шумит оно.

В роковом его просторе

Много бед погребено,—

начинает певец. Словно ободряя и поддерживая друга вступает второй голос, и оба призывают:

Смело, братья, бурей полный,

Прям и крепок парус мой,

Но туда выносят волны

Только сильного душой.

Они поют о чудесной стране, что лежит «за далью непогоды

» и манит отважных, и они готовы к борьбе:

Будет буря — мы поспорим

И поборемся мы с ней!

Молодые Ульяновы с увлечением пели о смелых моряках, а представлялись им иные бури, иная борьба. Героическая музыка помогала им высказать заветные стремления, воспитывать в себе качества непоколебимых борцов.

1886 и 1887 годы принесли Ульяновым два тяжких удара один за другим. Внезапно скончался Илья Николаевич. По приговору царского суда был казнён Александр. Семнадцатилетний Володя оказался главой семьи — старшим мужчиной в доме. Окончив гимназию, он поступил в Казанский университет. После всего пережитого мать не решилась расстаться с сыном. Вся семья переехала в Казань. В университетском городе музыкальная жизнь была богаче, интереснее. За год до приезда Ульяновых здесь открылась музыкальная школа. Её основал энергичный, образованный музыкальный деятель А. А. Орлов-Соколовский. Занятия велись по программе консерватории. Ольга Ульянова поступила в Музыкальную школу. Строгие требования Орлова-Соколовского, высокая дисциплина на его уроках пришлись ей по душе. Школа не жила замкнуто: здесь проводились концерты для любителей музыки силами преподавателей и учащихся. Казань — один из первых городов русской провинции, где процветал свой оперный театр. Казанская интеллигенция любила оперу. Газеты с гордостью писали об удачных спектаклях. В оперном театре Казани выступали многие видные артисты. Особенным успехом пользовался тенор Юлиан Федорович Закржевский. Восторженная молодёжь поджидала его у артистического подъезда. А иной раз юные поклонники его таланта выпрягали лошадей и сами везли по городу своего любимца. Молодой Шаляпин с замиранием сердца стоял перед дверью его квартиры не веря своему счастью: неужели сейчас он увидит знаменитого певца?

Рисунок Ольги Ульяновой — школьницы

Вскоре бурные события оборвали казалось бы наладившийся порядок жизни. Владимир Ильич сошёлся с революционной молодёжью, стал одним из вожаков студенческой забастовки. Его арестовали и — «Прощай, Казань, прощай, Университет!

» (так писали участники забастовки в подпольной листовке). «Прощай, музыка, прощай, опера»,— добавим мы. Семнадцатилетний студент Ульянов был исключён из университета и выслан в деревню, где за каждым его шагом неусыпно следила полиция. Лишь через год ему разрешили вернуться в Казань. Дома его ждал сюрприз: билеты в оперу с участием Ю. Закржевского. Шла опера Галеви «Жидовка»3. Владимир Ильич страшно истосковался по музыке. Он слушал оперу с волнением и восторгом. Даже ночью ему не спалось. Ворочаясь в постели он тихонько, чтобы не разбудить домашних, напевал кусочки запомнившихся ему арий. Перед глазами стоял замечательный артист, в ушах звучал его голос. Этот вечер запомнился Ленину надолго. Прошло 13 лет, и уже в эмиграции, в Мюнхене он как-то попал на ту же оперу: «Слушал с великим наслаждением

», сразу написал он матери. В этом письме он вспоминал тот казанский спектакль и пение Закржевского и сам удивлялся, что многие места хорошо помнил через столько лет.

В кругу соратников

Домик в Берне, где Ленин слушал игру Кедрова

Что врезалось в душу с юности — становится потребностью всей жизни. Владимир Ильич не часто позволял себе развлечения. Все силы, всё время он отдавал великому делу революции. Его трудно было оторвать от письменного стола, нарушить установленный режим рабочего дня. Да и денег всегда бывало в обрез. Но всё же жить без музыки Ленин не мог. И если представлялась возможность послушать хорошего музыканта, он не мог устоять. Близкие пользовались этой «слабостью» Ильича, чтобы он хоть немного отдохнул. В годы эмиграции Ленин часто писал матери. Из писем его и Надежды Константиновны можно узнать и об их музыкальных впечатлениях: «Смотрел венскую оперетку. Мало понравилась

». Если попадался неинтересный спектакль или концерт, Владимир Ильич, разочарованный, уходил с середины. Но вот в Париже они терпеливо сидели на плохом спектакле. Почему? «В антрактах была чудесная музыка: Чайковского, Римского-Корсакова, Бородина

». Зимой 1903 года в Лондоне они впервые выбрались в симфонический концерт, и им посчастливилось: исполнялись произведения Вагнера, Гумпердинка, Сен-Санса, и как могучий утёс в программе высилась Шестая симфония Чайковского. Владимир Ильич написал матери кратко, что концерт был хорош и они остались довольны, «Особенно последней симфонией Чайковского (Simphonie pathetique4)

».

Ленин любил музыку Чайковского — его оперы, певучие мелодии инструментальных пьес, печальное раздумье романсов. Можно представить себе, какое высокое наслаждение принёс ему этот лондонский концерт, где он, должно быть, впервые услышал грандиозную Шестую симфонию — страстную и глубокую повесть о человеке, его страданиях и надеждах, о стремлении к счастью и скорбном, печальном конце.

Старый большевик Е. П. Онуфриев познакомился с Лениным в 1912 году в Праге. Петербургские рабочие послали его, тогда ещё молодого члена партии, делегатом на Пражскую конференцию большевиков. Когда приезжих расселяли по квартирам чешских рабочих, Владимир Ильич позвал Онуфриева к себе: у него в комнате оказалась вторая койка. Евгений Петрович жил с Ильичом и всё дивился: как этот человек работает, где только силы берутся? Ежедневно по 8—10 часов Ленин руководил конференцией, а придя домой отдыхал всего 10—15 минут. Выпьет чаю, поиграет с хозяйским ребёнком и до поздней ночи сидит за письменным столом. Онуфриеву казалось, что для Владимира Ильича не существует ничего на свете кроме работы. Но ему пришлось снова удивляться: на улице появилась афиша — в Пражской опере пойдёт «Евгений Онегин». В заглавной роли выступит русский певец Бакланов. Ильич загорелся. Собрал группу делегатов и отправился в театр. Евгений Петрович почувствовал, что Ленин от всей души наслаждается музыкой. Он весь сиял, громче всех аплодировал и вызывал артистов…

Старый большевик Е. П. Онуфриев познакомился с Лениным в 1912 году в Праге. Петербургские рабочие послали его, тогда ещё молодого члена партии, делегатом на Пражскую конференцию большевиков. Когда приезжих расселяли по квартирам чешских рабочих, Владимир Ильич позвал Онуфриева к себе: у него в комнате оказалась вторая койка. Евгений Петрович жил с Ильичом и всё дивился: как этот человек работает, где только силы берутся? Ежедневно по 8—10 часов Ленин руководил конференцией, а придя домой отдыхал всего 10—15 минут. Выпьет чаю, поиграет с хозяйским ребёнком и до поздней ночи сидит за письменным столом. Онуфриеву казалось, что для Владимира Ильича не существует ничего на свете кроме работы. Но ему пришлось снова удивляться: на улице появилась афиша — в Пражской опере пойдёт «Евгений Онегин». В заглавной роли выступит русский певец Бакланов. Ильич загорелся. Собрал группу делегатов и отправился в театр. Евгений Петрович почувствовал, что Ленин от всей души наслаждается музыкой. Он весь сиял, громче всех аплодировал и вызывал артистов…

Живя в эмиграции в разных странах, Владимир Ильич посещал и хорошие концерты и оперные спектакли. В Цюрихе его видели на опере Вагнера «Валькирия». Владимир Ильич оживлённо беседовал с польским революционным деятелем А. Краевским. Краевский слыл большим знатоком и поклонником творчества Вагнера. Ленин с большим интересом расспрашивал Краевского об особенностях вагнеровской музыки. Замечательный эпизод связан с оперой «Кармен». Было это в последний день 1903 года в Женеве. Только что закончилось партийное собрание с острыми спорами, горячей перепалкой. Всех зажгла речь Ленина. Он говорил о приближении революционных событий, будущих боях с царизмом. Взволнованные, возбуждённые вышли на улицу русские большевики и… остановились как вкопанные. Везде зажигались праздничные огни, люди с покупками в руках спешили по домам. Через несколько часов каждый в кругу близких встретит Новый год! И вдруг всех пронзила одна и та же мысль. Все с печалью вспомнили о Родине. Горько чувствовать себя одиноким в чужой стране, и особенно в такие дни. Владимир Ильич понял тоскливые думы товарищей. Он не стал прощаться с ними, а весело предложил провести вместе праздничную ночь, пойти в оперу — (давали «Кармен»)! Что может быть удачнее? Всей гурьбой отправились в театр.

Раздались ликующие звуки увертюры. Перед зрителями засверкали яркие краски испанского города. Хозе ведёт смену караула, за солдатами весело маршируют мальчишки. На сцену высыпали с песней работницы… Кармен запела знаменитую «Хабанеру». Музыка увлекла, очаровала всех.

После спектакля улица встретила русских друзей карнавалом. Женева праздновала традиционный новогодний праздник освобождения — «Эскаладу»5. Слышались звуки «Марсельезы», «Карманьолы». Всё пело и плясало, мелькали ленты серпантина, сыпался разноцветный дождь конфетти. Ильич схватил своих товарищей за руки. Они быстро образовали круг, кольцом охватили какую-то весёлую группу масок, запели, закружились в хороводе… На душе было хорошо, все чувствовали себя сплочёнными, сильными, счастливыми.

Многие из соратников Ленина были хорошими музыкантами. И музыка у большевиков-ленинцев была в почёте. В годы эмиграции в местах их встреч и собраний всегда стояло взятое напрокат фортепиано.

В Женеве, например, своеобразным клубом была столовая, организованная большевиками супругами Лепешинскими. Столовая Лепешинских, конечно, угощала своих посетителей-большевиков не только обедами. Она стала центром партийной жизни. Здесь собиралась женевская большевистская группа, сюда приходили послушать доклад и поспорить, здесь не раз выступал Ленин. Столовая помещалась в первом этаже. Внутри, за большими стеклянными витринами, стояли шесть простых деревянных столов, несколько десятков стульев и пианино. Иной молодой партиец, присланный к Ленину из России, приходил по указанному тщательно зашифрованному адресу и заставал такую картину: вокруг рояля сидит группа людей. В чуткой тишине звучит скрипка. Её сменяет яркий, сочный баритон. А рояль не умолкает ни на минуту. Только иногда один пианист уступает место другому. Музыканты очень разные. Одному удаются народные песни, другому — оперные арии. А то вдруг все сидящие превращаются в дружный слаженный хор. По блеску глаз, по задумчивым теням на лицах, по счастливым улыбкам чувствуется, как дорога, как нужна этим людям музыка. О тех, кто вместе с Лениным готовил революцию, теперь написаны книги. Сами названия некоторых книг и статей говорят о том, что было делом их жизни: «Солдат революции», «Подпольщик, воин, чекист». Но рассказывая о них, авторы хоть мимоходом, хоть несколькими строчками да упомянут о музыке. И мы узнаем, что Серго Орджоникидзе чудесно пел грузинские песни, а Пётр Запорожец (соратник молодого Ленина ещё по «Союзу борьбы за освобождение рабочего класса») так любил музыку, что даже бледнел от волнения, когда слушал её. Когда Ильич просил его спеть что-нибудь украинское, он запевал прекрасную задумчивую песню об украинском народном герое Кармелюке:

За Сибiром солнце сходить.

Хлопцу не зiвайте,

Вы на мене, Кармалюка,

Всю надiю майте.

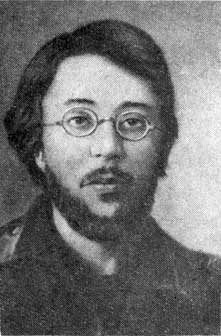

Пётр Ананьевич Красиков

Скрипка Красикова была всегда с ним. Он не расставался с нею даже тогда, когда надо было нелегально, незаметно для стражей пересечь границу. В футляре скрипки порой скрывались прокламации, напечатанные на тонкой бумаге. Часто после собрания Ленин просил Красикова поиграть; скрипка оказывалась под рукой, Красиков настраивал её, проводил смычком по струнам, проверяя,— и лилась нежная и простодушная мелодия Баркаролы из «Времён года» Чайковского. Ильич задумавшись слушал игру друга.

Скрипка Красикова славно поработала и повидала много интересного. Её слушал сам Ленин. А теперь она живет в Москве, в Государственном Музее музыкальной культуры рядом с портретом своего бывшего хозяина6.

Сергей Иванович Гусев

Пел Гусев»… «

Ильич просил Гусева спеть»… «

Владимир Ильич очень любил пение Гусева»…

Имя Сергея Ивановича Гусева, крупного военно-политического работника, соратника Фрунзе и Тухачевского, стало широко известным в годы гражданской войны. «Солдат революции» — это книга о Гусеве. В детские годы у него был чудесный голос, и петь он мог без конца. За это в деревне мальчишка получил прозвище «Певун». А когда он вырос, детский голос превратился в красивый, сильный баритон. Дорога в консерваторию не была для него закрыта, но Гусев сам выбрал другую — трудную дорогу революции. Аресты, ссылки, невероятно смелые побеги — и снова умная, умелая партийная работа в разных городах. В 1896 году он поступил в Петербургский Технологический институт и сразу связался с революционным подпольем: стал членом «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». В столице юноша, конечно, старался побывать в опере, послушать хороших певцов. Однажды вместе с приятелями-студентами он попал в Мариинский театр на «Пиковую даму».

Партию Германа блистательно пел знаменитый тенор Николай Фигнер. Публика много раз вызывала артиста. Выходя на вызовы, Фигнер вдруг услышал с галёрки: «Браво, Фигнер!» — и тот же прекрасный молодой баритон повторил фразу из только что спетой арии Германа. Фигнера поразила красота этого голоса, и он послал капельдинера наверх — разыскать певца. Гусева привели за кулисы. Его попросили спеть. Сергей Иванович запел, а артист громко восхищался свежестью и красотой его голоса. Фигнер принялся горячо уговаривать Гусева поступить в императорскую оперу, сулил ему прекрасное будущее. Но студент наотрез отказался. Свою дорогу он уже выбрал твёрдо: только в «Союзе борьбы», вместе с Лениным.

Фигнер расстался с Гусевым недружелюбно. Сергею Ивановичу было известно, что в то время как Фигнер, осыпанный царскими милостями, купался в славе, его родная сестра революционерка Вера Фигнер была заточена на всю жизнь в Шлиссельбургскую крепость. Юноша не утерпел и глядя в глаза любимцу публики заметил: «Всякому своё… одному быть солистом труппы его императорского величества, другому…

» Фигнер понял намёк. Он едва кивнул студенту и отвернулся.

Много раз ещё Гусев-певец «помогал» в партийных делах Гусеву-большевику. В Оренбургской ссылке, где он провёл около двух лет, Сергей Иванович считался не только сильным марксистом, но и лучшим певцом среди ссыльных. Где был Гусев, там жила песня. В начале девятисотых годов Гусева направили на партийную работу в Ростов в подпольный Донской Комитет Партии. Подготавливая многотысячную стачку рабочих, он писал пламенные прокламации, выступал с речами. Не хуже речей и листовок действовала его песенка про «Качалу-Мочалу». На большом Ростовском заводе был свирепый мастер — предатель по прозвищу «Качала-Мочала». Гусев сочинил про него язвительную песенку. Молодёжь распевала её открыто, вызывающе, и песня учила сплачиваться в борьбе, не бояться хозяев и их прихвостней. Молодёжь шла за смелым, хотя с виду неуклюжим Гусевым, за своим «Медвежаткой».

В 1903 году Гусев приехал в Бельгию, он был избран делегатом второго Съезда Партии, который тайно собрался в Брюсселе. Полиция выслеживала съезд. В свободный час товарищи окружали Гусева и требовали песен, а Сергей Иванович петь не отказывался. Об этих днях пишет Надежда Константиновна Крупская:

«Делегаты шумным лагерем расположились в „Золотом петухе“, а Гусев, хватив рюмочку коньяку, таким могучим голосом пел по вечерам оперные арии, что под окнами отеля собиралась толпа (Владимир Ильич очень любил пение Гусева)».

Вышла неприятность: пение Гусева привлекло не только любопытных брюссельцев, но и полицию. Сергей Иванович первым заметил слежку. Нелегко было делегатам укрыться от шпиков. А съезду пришлось перебраться в Лондон.

Гусева любили слушать всегда: и в Женевской большевистской столовой, которую по мере надобности превращали в зал собраний или «художественный клуб», и в Стокгольме в дни четвёртого партийного Съезда, а порой и просто дома «у Ильичей». Когда товарищи собирались вместе, Ленин неизменно просил Сергея Ивановича спеть. И тот запевал то романс Калинникова «На старом кургане» — про вольного сокола, прикованного цепью, то куплеты Тореадора, то мечтательные романсы Чайковского, то любимую Ильичом «Свадьбу» Даргомыжского.

И каждый раз после недолгого пребывания за границей Гусев с новыми указаниями Ленина, с новым приливом сил возвращался в Россию. Здесь его ждала опасная и сложная работа, неминуемые аресты, тюрьма, ссылка.

В 1906 году, вернувшись из Стокгольма, Гусев был арестован в Москве. К счастью, его взяли с подложным паспортом на имя мещанина Ивана Кулебякова. А то ведь ещё за Ростовскую стачку ему грозил смертный приговор. В тюрьме «Ивана Кулебякова» ценили как знатока литературы и прекрасного исполнителя оперных арий. В своей камере он составил вокальный квартет, и певцы услаждали заключённых песнями разных народов. «Иван Кулебяков» был сослан в город Берёзов Тобольской губернии. План побега он вырабатывал ещё по пути в Сибирь, но осуществил его почти через два года. В Берёзове Гусев предложил свои услуги как учитель пения. Он часто пел у берега Оби. Его большой голос свободно разносился и долетал с одного берега реки на другой. Тобольские любители музыки прослышали о прекрасном пении ссыльного учителя. Они задумали поставить отрывки из оперы «Паяцы», но затея не получалась: не было исполнителя партии актёра Тонио. А у Гусева как раз был баритон, и берёзовцы упивались его исполнением Пролога из «Паяцев». Кружок любителей упросил исправника разрешить ссыльному принять участие в спектакле, и Гусев поехал в Тобольск. Загримированный, в костюме клоуна он появился перед публикой: «Итак, мы начинаем!» — гремел его голос.

Спев Пролог, Гусев как был, в гриме, выбежал на улицу, вскочил в ожидавшие его сани и скрылся из виду. Он уехал в небольшой город Касимов, там жил один из его друзей. В Касимове он выдал себя за оперного артиста Грэна, приехавшего в тихий городок отдохнуть. Он не только не скрывался, но даже явился с визитом к исправнику, пел в светском кругу, обещал «после отдыха» дать сольный концерт в Касимове. Как же был сконфужен очарованный любезностью артиста исправник, когда внезапно за Гусевым явилась полиция. Но «Грэн» был уже очень далеко от её глаз.

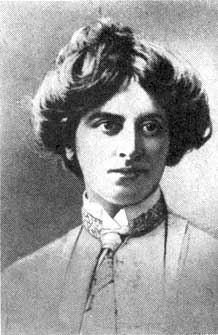

Инесса Фёдоровна Арманд

В 1881 году из Франции в Москву приехала преподавательница французского языка и музыки. Оба эти предмета были в моде у русских богачей, и француженка рассчитывала на хорошие заработки. Она привезла с собой старушку-мать и шестилетнюю племянницу-сиротку Инессу. Взрослые заботились о малютке. Её обучали наукам, языкам, игре на фортепиано. Годы летели. Маленькая француженка выросла и стала изящной девушкой с огромными светлыми глазами и золотистой косой. В 18 лет она вышла замуж за сына крупного фабриканта Арманда. Теперь-то всего у неё было вдоволь: и денег, и нарядов, и развлечений. Но прошло несколько лет, и госпожа Арманд, супруга известного богача и мать пятерых детей, оказалась за тюремной решёткой. Она стала горячей сторонницей большевиков.

Должно быть, не просто отказаться от лёгкой обеспеченной жизни. Но решение Инессы было твёрдым. Её не страшили ни тюрьма, ни ссылка, ни скитания по чужим странам.

Инесса была незаурядной пианисткой. Куда бы не забрасывала её безжалостная судьба, с ней было любимое искусство. Даже в ссылке в захолустной Мезени на берегу Белого моря она прослышала, что у местного богатея есть пианино, и вызвалась учить его детей французскому языку за то, чтобы иногда пользоваться инструментом. «У меня будет фортепиано, и я этому радуюсь — очень, очень хочется играть, особенно в грустные минуты — это так успокаивает и примиряет

»,— писала она дочери Инне из Швейцарии.

Горько жить в разлуке с любимыми детьми. Повидать их удаётся очень редко. В своей же стране приходится жить в подполье, скрываться под чужими именами.

Лишь изредка выпадало короткое счастье побыть с детьми. Тогда в семье устраивались свои музыкальные вечера. Каждый из детей просил сыграть его любимое произведение, и мать играла без устали. Теплело на сердце от этой встречи и радовало, что её дети не растут равнодушными к музыке.

Что же играла детям Инесса? Ближе всего был ей Бетховен. В скитаниях по свету она не расставалась с томом его сонат. Много играла Шопена — особенно его мазурки. Они такие разные, и каждая по своему прекрасна. Одни — нежные, поэтичные, другие грубовато-весёлые, словно сценки народного праздника. В мазурках Инесса открывала черты народного протеста, революционности7. Часто дети просили её сыграть Фантазию-Экспромт Шопена, или блестящие рапсодии Листа, или пьесы Шуберта, или что-нибудь из Рахманинова.

Старшая дочь, Инна Александровна, любила издали наблюдать мать за роялем, когда та играла одна, без слушателей. Она по многу раз повторяла один и тот же отрывок музыки, порой одну и ту же фразу, придавая ей разные оттенки, стараясь глубоко проникнуть в замысел композитора, найти ключ к произведению.

В 1909 году Инесса Арманд встретилась с Лениным, а через год переехала в Париж. Она быстро заняла видное место среди здешних работников партии и сблизилась с семьей Владимира Ильича. Надежда Константиновна позднее писала о ней так: «…Инесса была хорошая музыкантша, сагитировала сходить всех на концерты Бетховена, сама хорошо играла многие вещи Бетховена. Ильич особенно любил „Sonate pathétique“8. Просил её постоянно играть — он любил музыку

».

В Париже Инесса Фёдоровна сняла комнатку у русского рабочего Мазанова. В её комнате вскоре появился инструмент, и теперь свободные часы она отдавала музыке. Часто бывал у Мазанова его земляк, тоже партиец, И. С. Гречнев-Чернов. Он приносил с собой скрипку. Вдвоём с Инессой они играли сонаты для скрипки Бетховена и Моцарта, играли Баха, Шуберта, Шумана, Венявского, скрипичные вариации Берио и ноктюрны Шопена. Иногда в комнату тихо входил Владимир Ильич — один или с Надеждой Константиновной. Он усаживался в кресло позади рояля и долго молча слушал. Часто просил повторить Легенду Венявского или ноктюрн Шопена (Ми-бемоль мажор) и, конечно, дорогого его сердцу Бетховена. В 1914—1915 г. в Швейцарии Инесса Арманд жила в одном доме с Лениным, и тут повторилась картина его юности: до обеда Владимир Ильич и Надежда Константиновна работали на воздухе, в саду, и к ним доносилась из дома игра Инессы. Музыка возбуждала фантазию, помогала работать.

Трудно найти слова, чтобы по достоинству оценить, чем была музыка в жизни маленькой русской колонии большевиков, сплотившихся вокруг Ленина. Слушали её не только в театральном или концертном зале. В 1903—1904 г. после Второго съезда партии произошел раскол между большевиками и меньшевиками. Многие очень тяжело переживали его. Ленин и Крупская придумали тогда устраивать у себя маленькие вечера для товарищей по партии. На этих вечерах царила музыка. Пел романсы и арии Гусев, пели все хором. Особенно отличалась озорная, голосистая «Зверка» (партийная кличка М. М. Эссен), только что бежавшая из ссылки. «Она дразнила всякого, кто вешал нос на квинту, кто вздыхал по поводу раскола

»,— рассказывала Надежда Константиновна, Эссен заводила озорную залихватскую песню. «Не унывай, Егор

,— кричала она пригорюнившемуся рабочему.— Валяй „Ваньку“, наша возьмёт!

» И Егор веселел, подхватывая песню про Ваньку. Прояснялось лицо Ильича. «Каким отдыхом, каким удовольствием для Владимира Ильича были наши песни!

— подтверждает сама М. Эссен.— Под конец я пела тягучие волжские песни и разные частушки, иногда и в пляс пускались

».

В жизни партии, в её революционной борьбе бывали и очень горькие, мрачные дни. Так случилось после бурных месяцев 1905 года, когда первая русская революция была потоплена в крови. Владимир Ильич с тяжёлым сердцем покидал Россию. Когда он вернулся в опостылевшую Женеву, у него даже вырвались горькие слова: «У меня такое чувство точно в гроб ложиться сюда приехал

». Но ещё до этого, вскоре после событий 1905 года, Владимир Ильич из Питера сперва попал в глубь Финляндии и жил у друзей в Сейвисто близ маяка Стирсуден. Навалилась страшная усталость, хотелось тишины, безлюдья. У приютившего его профессора Книповича жила родственница — Ксения Ивановна, консерваторская певица. И даже в эти невероятно трудные дни Ильич прибегал к музыке как к освежающему ручью. Вместе с товарищами он чутко и благодарно слушал прекрасное пение Ксении Ивановны.

Болгарский оперный артист Петр Райчев встретился с Лениным в Италии, на острове Капри, у Горького. В то время певец выступал в итальянской опере, жил близко от виллы Горького и часто бывал у него. По вечерам собирались на террасе за чашкой чая, вели беседы и жаркие споры. Владимир Ильич предлагал: «А теперь вспомним о Родине

». И каждый должен был рассказать о России. Когда очередь доходила до Райчева, Ленин обычно говорил ему: «Вы нам не рассказывайте ничего, лучше спойте несколько русских романсов и болгарских песен. Таким образом вспомним о вашей и нашей родине

». Райчев, не скупясь, пел их одну за другой. Но однажды во время его пения Ильич углубился в шахматы и, казалось, не замечал ничего вокруг. Райчев пел романс Ипполитова-Иванова «Вставайте, вожди». Прозвучала последняя фраза романса — Владимир Ильич поднялся и протянул руки певцу. «Вот это песня! Благодарю, очень благодарю!

»

«Глаза его пылали,— пишет Райчев.— Он крепко пожал мне руки, с чувством повторив последние слова песни:

Плачет и стонет великий народ».

Михаил Сергеевич Кедров

Кедров ушёл в революцию из обеспеченной семьи, пренебрёг беззаботной жизнью. Первым его шагом было участие в студенческих волнениях в Московском университете. Как один из вожаков движения он был исключён из Университета. Через год Кедрова узнали студенты Ярославля, которых он поднимал на борьбу с произволом. Снова арест и ссылка на север.

В 1905 году Кедров создал на хуторе под Костромой лабораторию, где тайно изготовлялись бомбы и гранаты для рабочих боевых дружин. Товарищи в шутку прозвали лабораторию оружейным заводом Кедрова. Много раз бывал он в тюрьме и ссылке. Но тяготы ссылки и тюремная одиночка не убавили революционного пыла. В неволе он закалял силы, читал марксистские труды. В тюрьме Кедров даже стал самостоятельно изучать медицину. Была у него и другая страсть — музыка. К ней он привязался с детства. Беспокойная жизнь революционера-подпольщика не погасила этой страсти. Кедров был прекрасным пианистом. Игра его была темпераментной, мужественной. Он любил музыку глубокого содержания, больших чувств: в кругу друзей и в концертных залах он исполнял сонаты Бетховена, Первую балладу и прелюдии Шопена, «Лесного царя» Шуберта — Листа.

Со свойственной ему смелостью и энергией Кедров организовал издание ленинских работ. Был в переписке с Владимиром Ильичом, но не знал его лично. Их встреча произошла в 1913 году в неожиданной обстановке. Тогда Кедров жил в Швейцарии, учился на медицинском факультете в городе Берне. Здесь, как и всегда, он охотно участвовал в концертах. Сборы с них обычно шли на дело революции. Михаил Сергеевич организовал трио, аккомпанировал певцу-любителю, тоже большевику, Трояновскому. Чаще всего они исполняли вместе «Два гренадера» Шумана, «Как король шёл на войну» Кенемана — любимые романсы революционно настроенной публики.

В том же 1913 году Владимир Ильич привёз заболевшую Надежду Константиновну в одну из клиник Берна. В свободный вечер он пошёл на концерт в пользу русского студенчества. На эстраду вышел незнакомый молодой пианист. Ленину он очень понравился. Каково же было его удивление, когда оказалось, что этот музыкант — его соратник, пропагандист и издатель его трудов! Они познакомились, долго беседовали. Владимир Ильич искренно похвалил игру Кедрова. Между тем концерт окончился, начались танцы. Ленин простился и, уходя, сказал Кедрову: «Как-нибудь зайду к Вам… музыку послушать». Михаил Сергеевич был очень обрадован похвалой Ленина, но никак не ожидал, что его игра глубоко тронула Ильича. А тот через несколько дней появился в доме Кедрова. Хозяева были взволнованы и смущены, но Владимир Ильич вёл себя так приветливо и просто, что вся семья почувствовала в великом человеке доброго друга. Даже девятилетний сынишка Кедрова задал Ленину какой-то мудрёный вопрос. Ильич погладил мальчика по голове и ответил ему стихами:

Вырастешь, Саша, узнаешь —

Всё расскажу тебе сам:

Где научился я пенью,

С кем и когда я певал…

Это был отрывок из поэмы Некрасова «Дедушка», поэмы о декабристах. С детства Ленин помнил её на память… Хозяина дома усадили за рояль. Он нерешительно перебирал клавиши. Что сыграть Ленину? Потом воодушевился и стал играть всё, что помнил. Но играя, наблюдал за своим гостем и заметил, что нравится Ленину, а что оставляет его равнодушным. Так он понял, что шумные, блестящие, но поверхностные произведения неприятны Ильичу, что не выносит он в музыке слащавости. Что ближе всего ему волевая, глубокая музыка.

Ещё не раз до отъезда из Берна посещал Ильич их маленький домик. Сидел на балконе, увитом цветами, любовался оттуда вершинами Альп… И просил Михаила Сергеевича ещё и ещё раз повторить особенно полюбившиеся ему сонаты и увертюры Бетховена.9

Ленину запомнилось проникновенное и сильное исполнение Кедрова. А через четыре года грянул в России Октябрь. Кедров в то время был уже военным врачом в русской армии. После революции партия поручила ему работу в военной организации большевиков. Солдаты попросту называли её военкой. «Военка» открыла в Петрограде солдатский клуб. Здесь бойцы отдыхали. Для них устраивали лекции и концерты. Здесь давали и напутствия уходящим в бой. Не раз в клубе слушали выступления Ленина. Во время одной из встреч с фронтовиками, когда хотелось сказать людям что-то особенно близкое их сердцу, Михаил Сергеевич вдруг открыл крышку рояля, на который опирался, беседуя с солдатами, и сказал: «Я хочу сыграть для вас „Лесного царя“ Шуберта — Листа. Когда-то эту музыку любил слушать наш Ильич

». По залу пробежал шумок. Имя Ленина связывали только со словами «борьба», «революция», но не со словом «музыка». И совсем непривычно было видеть за роялем не артиста во фраке, а красного командира в суровой военной форме. Кедров кратко объяснил содержание «Лесного царя» и сел к роялю. Все притихли. Каждому хотелось проникнуть в музыку, понять, что в ней приворожило Ильича, что говорила она великому вождю.

А поиграть самому Ленину Кедрову больше не пришлось. Вскоре его назначили командующим Северным фронтом. В очень трудный для страны момент он приехал с докладом к Ленину. Председатель Совнаркома выслушал по-военному краткий доклад командующего, сделал нужные указания и вдруг спросил Кедрова, занимается ли он теперь музыкой. Михаил Сергеевич смущенно ответил, что очень немного, да и то ночью… Ильич тепло взглянул на него и задумчиво произнёс: «Хотелось бы мне Вас послушать…

»

Ещё не раз встречался Кедров с Лениным в деловой обстановке. О встречах за роялем в те бурные и грозные времена и мечтать не приходилось. Но на всю жизнь запомнил Михаил Сергеевич тихие вечера в Берне и своего неповторимого слушателя.

После Северного Фронта Кедров стал чекистом, соратником Дзержинского. Чуткий Феликс Эдмундович знал Кедрова не только как бесстрашного и твёрдого чекиста, но как человека большого сердца. Знал он и Кедрова-музыканта. Когда вышел указ о присвоении М. С. Кедрову звания Почётного чекиста и награждении его ценным подарком, ему подарили прекрасный белый рояль.

И долго ещё на этом рояле звучали те самые произведения, что когда-то в Берне Михаил Сергеевич играл для Ленина.

Есть люди, которые, по их словам, любят музыку. Но смотришь — человек погромче включил радио, услыхав любимое произведение, музыка звучит, а он продолжает начатый разговор. Можно ли поверить, что он проникся музыкой, взволнован ею? Слушать музыку — своего рода талант. Таким талантом слушателя обладал Ленин. Он словно выключался из окружающей обстановки и весь погружался в звуки. П. Лепешинский наблюдал, как, слушая пение Гусева, «…Владимир Ильич, откинувшись на спинку дивана и охватив руками колено, весь уходил при этом внутрь самого себя, и, видимо, переживал какие-то глубокие, одному ему ведомые настроения…

»

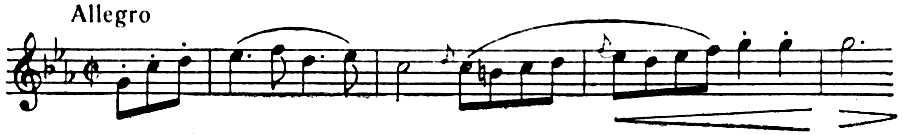

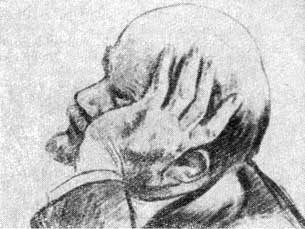

Ленин, погружённый в музыку. Какая увлекательная, и какая трудная задача для художника! Решить её пытались многие. В нашей книге вы увидите рисунки народного художника Николая Жукова. На одном из них — с надписью: «Музыка

» — Володя Ульянов стоит, прижавшись спиной к двери. Он застигнут музыкой и не решается войти. Из полуоткрытой двери виден рояль. Что за музыка несётся оттуда? Юноша задумался. Рука его сжимает борт студенческой тужурки. По лицу бродит мечтательная улыбка. На другом рисунке Владимир Ильич сидит в кресле, чуть подавшись вперед. Рядом с ним не видно ни других слушателей, ни даже музыканта. Здесь они или нет — Ильич весь ушёл в звуки, он наедине с самой музыкой. Этот рисунок художник назвал по имени одной из бетховенских сонат — «Аппассионата».

«Изумительная, нечеловеческая музыка

»

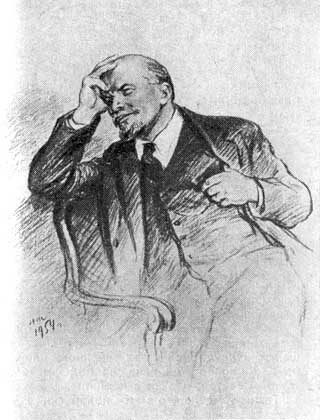

Композитор Людвиг ван Бетховен (1770—1827)

Чем больше читаешь и слушаешь воспоминания о Ленине, тем становится яснее, что Владимир Ильич хорошо знал и любил слушать множество музыкальных произведений от симфоний и опер до простых песен. Его трогала задумчивая Легенда Венявского и приводила в восторг блистательная музыка «Кармен» Бизе. Он проникался глубокой печалью прелюдий Шопена. Но больше всего близка ему была музыка Бетховена. Это имя называют все, кто близко знал Ленина, кто садился за рояль по его просьбе.

Невольно думаешь: что заставляло Ленина искать встреч с музыкой Бетховена? Чем увлекла его музыка великого немецкого композитора? И тогда обращаешься к самому Бетховену. Вот портрет Бетховена. Вглядитесь в его черты: сурово сдвинутые брови, твёрдый взгляд под шапкой непокорных волос. Видно нелегко давалась этому человеку жизнь.

Людвиг ван Бетховен родился в 1770 году — за сто лет до Ленина. Родина его — небольшой немецкий город Бонн, в те времена центр княжества. Владыка княжества — курфюрст. На него трудились и крестьяне, и ремесленники, и музыканты. И дед и отец Людвига работали в княжеской капелле. Музыка вошла в жизнь мальчика вместе с колотушками: жестокий и нетерпеливый отец хотел поскорее сделать из него музыканта.

В 12 лет мальчик уже на службе. Он — помощник придворного органиста. Многие завидовали ему: не так-то легко было получить это место. Впрочем, работал он пока бесплатно. Авось уйдёт из капеллы состарившийся музыкант или уедет кто-либо в другой город. А работать всё равно нужно, как взрослому. И Людвиг являлся на службу, как полагалось, в придворной одежде: фрак, шёлковые чулки, башмаки с пряжками, цилиндр и даже шпага на боку. Непослушные вихры стянуты тугой косичкой напудренного парика. И так же должны быть стянуты собственные мысли. Князь не любит вольнодумцев. Вольготно живётся при дворе льстецам и подлизам.

Людвиг рос молчаливым, замкнутым. Но вот пришёл 1789 год — ему девятнадцать. По городу прокатилась весть: во Франции свершилась революция. Немецкие власти не жалели сил, чтоб растоптать слабые ростки вольных мыслей. Но поздно! Искра свободы уже попала в душу Бетховена и разгоралась всё жарче. Что дороже — музыка или свобода? Обе слились для него в одну могучую силу.

Музыка должна звать людей на борьбу за свободу и счастье! В те годы Бетховен сочинил песню «Свободный человек». Вот её слова: «Свободен тот, кто ничего не может потерять, если он отдал имущество и жизнь за свободу, для него ничего не значит преимущество рождения и титул; кто перед смертью дерзко смотрит на гробовую ступень и на пройденный путь

». Мелодия этой ранней песни очень напоминает тему торжествующего финала великолепной Пятой симфонии, написанной через пятнадцать лет.

В замкнутом юноше-музыканте жила большая любовь к человеку. Вспомните песенку Бетховена о бездомном мальчугане с ручным сурком на плече. В поисках крова и хлеба бродит он из края в край, прижимая к груди единственного друга — зверька. Ласковая, тихая мелодия будит в каждом добрые чувства к одинокому мальчику и всем его бесприютным ровесникам…

В 22 года Бетховен уехал из Бонна в Вену. В Вене молодой музыкант окунулся в яркую, богатую музыкальную жизнь. В парках звучали народные песни. Четыре театра ставили оперы. Здесь жили маститые композиторы.

В Вене Бетховен подробно узнал о событиях во Франции: он познакомился с послом революционной Франции, с музыкантами из его свиты. Люди, приехавшие оттуда где родилась бессмертная Марсельеза, рассказали ему, как во Франции музыканты сражались вместе с народом, создавали гимны Революции, устраивали народные торжества в её честь. А здесь, в Вене, всё зависело от аристократов, и Бетховен это ясно ощущал. Пока он не мог пожаловаться на невнимание к себе. Богачи осыпали его подарками, но, несмотря на все милости, оставались ему чуждыми. Однажды князь Лихновский, у которого гостил Бетховен, предложил ему сыграть для офицеров вражеской армии. Бетховен резко отказался, ушёл в свою комнату и заперся на ключ. Князь обиделся и в порыве гнева приказал взломать дверь. Бетховен замахнулся на него стулом и тут же, ночью, в проливной дождь ушёл из княжеского замка. А назавтра Лихновский получил его письмо: «Князь! Тем чем Вы являетесь, Вы обязаны случайности рождения. Тем, чем я являюсь, я обязан самому себе. Князей существует и будет существовать тысячи, Бетховен же лишь один

».

Бетховен вовсе не был заносчивым гордецом. Но он сознавал великую силу искусства, а его талантливых творцов ставил выше всех королей мира.

Чванство богачей ему претило. Он высмеивал даже собственного брата, зажиточного аптекаря, который заказал себе визитные карточки с надписью: «Иоганн ван Бетховен, владелец имения

». Людвиг послал ему свою карточку — «Людвиг ван Бетховен, обладатель мозга

»…

Творчество Бетховена было таким же как и сам композитор: сильным, прямодушным, непокорным и полным веры в человека.

Всё явственнее стали звучать в музыке Бетховена призывные звуки труб, ликующие ритмы революционных песен. Впервые в таких, казалось бы, далёких от жизни произведениях как соната и симфония, зашумели вихри жизненных бурь, появился образ героя-борца, бесстрашно, непреклонно идущего им навстречу.

Трудно было такой музыке пробивать свой путь: ведь он проходил через гостиные аристократов, ненавидевших революцию и пугавшихся её даже в искусстве. Но Бетховен шёл своей дорогой.

На этом трудном пути его подстерегала грозная беда. На двадцать шестом году Бетховен стал терять слух. Болезнь развивалась неумолимо быстро, и вскоре композитор перестал слышать звуки окружающего мира. Человеку, заговорившему с ним, он протягивал карандаш и тетрадь. Так появились «разговорные тетради» Бетховена, сохранившиеся до наших дней. Отчаяние охватывало музыканта, но он не сдавался: «Я схвачу судьбу за глотку, совсем согнуть меня ей не удастся

»,— писал Бетховен.

Глухой музыкант продолжал сочинять. Он не мог услышать, как звучат в оркестре его симфонии, но музыка наполняла его, он слышал её своим внутренним слухом. Из-под его пера в этот период вышли самые вдохновенные произведения.

«Музыка должна высекать огонь из человеческих сердец

»,— сказал Бетховен. Именно такой музыкой стали его симфонии, увертюры «Эгмонт» и «Кориолан», фортепианные сонаты — Лунная, Патетическая, «Аппассионата».

Музыка Бетховена, самое его имя связаны в сознании людей с священными словами «Свобода», «борьба».

Через страдание к радости, через борьбу к победе,— говорит нам музыка Бетховена.

Русский поэт-революционер ⅩⅨ века Н. Огарёв написал стихи памяти казнённых декабристов и назвал их «Героическая симфония Бетховена»:

Я вспомнил вас, торжественные звуки,

Но применил не к витязю войны,

А к людям доблестным, погибшим среди муки

За дело вольное народа и страны…

Ромен Роллан, французский писатель и музыкант, создал несколько замечательных книг о великом Бетховене. В одной из них он писал:

«Многие славили его величие, как художника. Но он гораздо больше чем первый из музыкантов. Он представляет собой самую героическую силу новейшего искусства. Он — величайший и лучший друг тех, кто страдает и борется».

Максим Горький попросил Ромена Роллана написать книгу о Бетховене для нашей молодёжи; он писал ему:

«Наша цель внушить молодёжи любовь и веру в жизнь. Мы хотим научить людей героизму».

Так музыка Бетховена поражала и волновала людей разных стран и разных поколений.

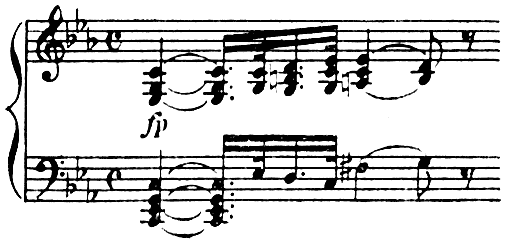

Послушаем же и мы произведения Бетховена. Поставим на диск радиолы одну из тех сонат, которые больше любил Владимир Ильич — «Патетическую»10.

Патетическую сонату можно назвать драмой, рассказанной звуками. Перед нами пройдут события человеческой жизни с её волнениями, надеждами, печалями и радостями. Вот пролог к драме — короткое вступление. С первых звуков мы чувствуем, как глубок и возвышен замысел сонаты. Музыка звучит сурово, насторожённо. Она движется вверх тяжёлыми шагами, словно с трудом преодолевая крутой подъём.

Из этой мужественной музыкальной темы рождается главная тема первой части — первого действия драмы. Она тоже устремлена вверх, но тяжёлое раздумье сменилось действием. Тревожно, взволнованно музыка рвется вперёд. В её потоке переплетаются и сталкиваются мрачные и светлые, мужественные и нежные мотивы. Страдание, воля к борьбе, страстная борьба за счастье.

После огненно-стремительной первой части приходит вторая. Певучая, проникновенная. Она течёт раздумчиво, медленно.

Третья — последняя часть — снова легка и подвижна, она похожа на светлую песенку. И в самом деле, оказывается, Бетховен построил музыку третьей части на подлинной народной песне Эльзаса.

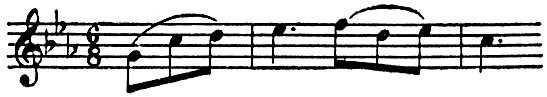

Вот эта песенка:

А вот как она выглядит в сонате Бетховена:

Но вслушайтесь хорошенько, и вы почувствуете в жизнерадостной третьей части тот же ритм, ту же устремленность вперёд. И не так уж беззаботна музыка финала. Она остаётся патетической. Заключительная фраза сонаты снова призывает к борьбе!

Мужественный характер Патетической, её героический призыв находили отклик в сердце великого революционера Ленина. Л. А. Фотиева в эмиграции часто играла в кругу соратников и заметила, что Патетическую Ленин любил слушать больше всего.

И Надежда Константиновна вспоминает, что Ленин особенно любил Патетическую сонату и просил Инессу Арманд постоянно играть её. В тех же воспоминаниях Крупская пишет, что уже в советские годы Владимир Ильич ходил слушать, как играл эту сонату какой-то знаменитый пианист на квартире у народного комиссара А. Д. Цюрупы.

О музыкальных вечерах у Цюрупы упоминают и Е. Д. Стасова и А. В. Луначарский. Эти беглые, но драгоценные строки заставили советского искусствоведа С. Дрейдена заняться поисками. И он узнал, что в 1919—1920 году на квартире А. Д. Цюрупы в Кремле собирались партийные и советские работники, чтобы послушать музыку. Играл всегда один и тот же музыкант, замечательный пианист Г. И. Романовский. Это он и придумал устраивать музыкальные вечера и сам выбирал для них программу. А дети Цюрупы на узеньких бумажках переписывали программу и украшали её рисунками.

Ильича много раз приглашали на эти вечера, но он отвечал, что очень занят. Однажды даже признался, что музыку ему порой трудно слушать, так как она его слишком волнует, расстраивает. И это было, вероятно, потому, что слушал музыку Ленин всем своим существом, отдавая ей много душевных сил.

Всё же однажды — 19 ноября 1919 года Владимир Ильич появился в кабинете А. Д. Цюрупы. В этот вечер, как всегда, исполнялась двухчасовая с небольшим перерывом программа. Романовский играл Баха, любимого Лениным «Лесного царя» Шуберта — Листа и многое другое. Но вот прозвучали первые могучие аккорды вступления Патетической. Дочь А. Д. Цюрупы не могла оторвать глаз от лица Ленина. Казалось, на нём отражалось всё, о чём могла сказать музыка.

Много раз в жизни слушал Ильич любимую сонату. И она не становилась привычной, обыденной, а всегда неизменно приводила его в волнение. Старая коммунистка Е. М. Ямпольская летом 1921 года отдыхала в санатории в Горках — недалеко от дома, где жил Ленин. Однажды в санаторий пришли Владимир Ильич с Марией Ильиничной. Ленин прошёл через гостиную на балкон, где состязались шахматисты, окружённые болельщиками. Ильича сразу же усадили за шахматную доску. Волнение болельщиков усилилось: появился сильный игрок. Мария Ильинична осталась в гостиной. На рояле она увидела раскрытые ноты Восьмой, Патетической сонаты Бетховена и стала уговаривать Е. М. Ямпольскую сыграть сонату. Та долго отнекивалась, но Мария Ильинична была настойчива: «Ну, пожалуйста, это любимая соната Ильича». Пришлось уступить.

Когда музыка стихла, с балкона послышались громкие голоса: Ильич проиграл партию. Его противник хирург Вейсброд посмеивался; не жалели шуток и болельщики. Владимир Ильич смущённо оправдывался: «Виновата музыка». Патетическая снова овладела им и отвлекла от игры. Владимир Ильич вошёл в гостиную и пожал руку виновнице его поражения. «Спасибо, товарищ»,— тихо сказал он.

Слушая Бетховена (рисунок нар. художника Н. Жукова)

С жадностью вчитываешься в каждое слово воспоминаний о Ленине, где хотя бы вскользь говорится о его любви к музыке. Хочется найти и собственные суждения Владимира Ильича о музыке, но их почти нет. Даже тогда — 19 ноября 1919 года, когда Романовский так глубоко взволновал Ленина вдохновенным исполнением Патетической,— на вопрос Е. Д. Стасовой, как нравится ему исполнение, Ильич скромно ответил, что его мнение не имеет значения: он всего только любитель, а не знаток музыки.

Но А. М. Горький запомнил одно замечательное высказывание Ленина о музыке.

Это было 18 октября 1920 года. В этот день Горький ждал к себе Владимира Ильича. Алексею Максимовичу хотелось сделать приятное дорогому гостю, и он пригласил своего друга, выдающегося пианиста И. А. Добровейна. В тот вечер Добровейн играл очень много: любимого Горьким Грига, переложенную им для фортепиано симфоническую картину Римского-Корсакова «Сеча при Керженце», прелюдии Шопена и Рахманинова, пьесы Равеля и Моцарта. А потом Владимир Ильич попросил сыграть «Аппассионату» Бетховена. Добровейн исполнил желание Ленина. Смолкла музыка, но все сидели в молчании… Потом Владимир Ильич сказал тихо:

«Ничего не знаю лучше „Аппассионаты“. Готов слушать её каждый день. Изумительная, нечеловеческая музыка. Я всегда с гордостью, может быть наивной, думаю: вот какие чудеса могут делать люди!»

Слова Ленина глубоко поразили всех, кто через несколько лет прочёл очерк Горького «Владимир Ленин». Художники запечатлели этот эпизод в рисунках и картинах. Поэты — в стихах. Об этом вечере у Горького создан небольшой фильм «Аппассионата».

Аппассионата (рисунок нар. художника Н. Жукова)

Мужественный гений музыканта, родившегося за сто лет до Ленина, был близок великому гению революции. Ленину была нужна музыка Бетховена, она была тоже оружием в революционной борьбе.

Вспомните, как в Швейцарии Ленин слушал игру Кедрова и просил его ещё и ещё раз повторить увертюру Бетховена «Эгмонт». «Эгмонт» — герой драмы Гёте, борец за свободу Нидерландов против владычества Испании в ⅩⅥ веке. Коварный герцог Альба бросил его в тюрьму. Эгмонт должен быть казнён. Идя на казнь, он обращается к людям, собравшимся на улицах: «За родину сражайтесь, за вольность, за свободу!

». Увертюра Бетховена без слов повествует о борьбе народа с произволом.

В первые советские годы в мёрзнувшей, голодной, израненной России постоянно звучала музыка Бетховена, и порою Ленин тихонько, стараясь остаться незамеченным, приходил на встречу с этой волнующей, придающей силы музыкой.

Вот он сидит в нетопленном зале Консерватории, подняв воротник, не снимая шапки, в неудобной из-за раненного плеча позе. Дирижёр во фраке, но под фраком толстый свитер, и руки в перчатках.

Таким увидела его в этот ноябрьский вечер 1918 года дочь С. Гусева — Елизавета Драбкина. Дочь своего соратника и друга Ленин знал с детских лет. Поспев в Большой зал к самому началу концерта, она с матерью спешила пройти на свои места в пятом или шестом ряду. Впереди одно место было свободно, а рядом с пустым креслом сидел человек в шапке-ушанке. Когда он снял шапку и опустил воротник пальто, Елизавета Яковлевна узнала в нём Ленина.

«Мне довелось много раз видеть Владимира Ильича выступающим на трибуне, председательствующим на заседании, у него дома. И всегда он бывал в действии, в движении. Сейчас, впервые, я видела его в минуту сосредоточенного раздумья, когда ему казалось, что он был наедине с самим собою,— пишет Е. Драбкина.— Слушая и не слушая увертюру „Кориолан“, я неприметно боковым зрением наблюдала за Владимиром Ильичом. Он сидел, не шелохнувшись, поглощённый музыкой. Оркестр постепенно освобождался от оцепенения, но всё ещё звучал приглушённо, и только замёрзший ударник, когда ему приходило время вступать, с непомерной силой колотил по своему инструменту.

…Взрыв рукоплесканий прервал мои думы. Теперь Владимир Ильич переменил позу и сидел так, что мне видна была правая половина его лица. Выражение его было сосредоточенным и даже грустным. И чувство огромной любви к нему охватило мою душу».