Брюссель, 26 сентября. Сегодняшний номер «Deutsche-Brüsseler-Zeitung» содержит статью Гейнцена, в которой последний, под предлогом самозащиты от пустячного упрёка редакции, открывает длинную полемику против коммунистов.

Редакция советует обеим сторонам отказаться от полемики. В таком случае, однако, ей следовало бы опубликовать из статьи Гейнцена только ту её часть, в которой он действительно защищается против упрёка в том, будто он первый напал на коммунистов. Если «Гейнцен и не имеет в своём распоряжении печатного органа

», то это ещё не является достаточным основанием для того, чтобы предоставить в его распоряжение газету для печатных выступлений с нападками, которые сама редакция этой газеты считает нелепыми.

Впрочем, нельзя себе представить лучшей услуги, чем та, которая была оказана коммунистам опубликованием этой статьи. Никогда против какой-либо партии не выдвигались более вздорные и более банальные обвинения, чем те, которые Гейнцен здесь бросает по адресу коммунистов. Статья является самым блестящим оправданием коммунистов. Она доказывает, что если коммунисты до сих пор не выступали против Гейнцена, то они должны это сделать немедленно.

Г‑н Гейнцен с самого начала выставляет себя представителем всех немецких радикалов, не являющихся коммунистами; он хочет спорить с коммунистами, как партия с партией. Он «имеет право требовать

», он возвещает с величайшей решительностью, чего «можно ожидать

» от коммунистов, чего «от них надлежит потребовать

» и что «является долгом подлинных коммунистов

». Он целиком отождествляет своё расхождение с коммунистами с расхождением между последними и «немецкими республиканцами и демократами

» и говорит «мы

» от имени этих республиканцев.

Кто же такой г‑н Гейнцен и кого он представляет? Г‑н Гейнцен — бывший либеральный мелкий чиновник, который ещё в 1844 г. мечтал о прогрессе в рамках закона и о жалкой немецкой конституции и который в лучшем случае под большим секретом вполголоса признавался, что в очень отдалённом будущем республика действительно должна была бы стать желательной и возможной. Г‑н Гейнцен, однако, ошибся насчёт возможности борьбы на почве закона в Пруссии. Он вынужден был бежать из-за своей плохой книги о бюрократии (даже Якоб Венедей задолго до этого написал гораздо лучшую книгу о Пруссии). И вот теперь он прозрел. Он объявил борьбу на почве закона невозможной, стал революционером и, конечно, также республиканцем. В Швейцарии он познакомился с savant sérieux Руге, который приобщил его к своей скудной философии, представляющей собой беспорядочную мешанину из фейербаховского атеизма и гуманизма, реминисценций из Гегеля и штирнеровской риторики. Вооружённый всем этим, г‑н Гейнцен счёл себя вполне зрелым и, опираясь справа на Руге, слева на Фрейлиграта, начал свою революционную пропаганду.

Мы, разумеется, не ставим г‑ну Гейнцену в упрёк его переход от либерализма к кровожадному радикализму. Однако мы утверждаем, что этот переход он сделал только под влиянием личных обстоятельств. До тех пор, пока г‑н Гейнцен мог вести борьбу на почве закона, он нападал на всякого, кто признавал необходимость революции. Но как только эта борьба на почве закона сделалась для него невозможной, он объявил её вообще невозможной, не считаясь с тем, что такая борьба пока ещё вполне возможна для немецкой буржуазии и что сопротивление последней постоянно носит в высшей степени легальный характер. Как только для него был отрезан путь к отступлению, он объявил о необходимости немедленной революции. Вместо того чтобы изучить положение Германии, создать себе общее представление о нём и сделать из этого вывод, какие прогрессивные шаги, какого рода развитие и какие мероприятия необходимы и возможны, вместо того чтобы разобраться в сложных взаимоотношениях между отдельными классами Германии и в их отношениях с правительством и вывести отсюда основы политики, которой следует придерживаться, одним словом, вместо того чтобы приспособить свою тактику к ходу развития Германии, г‑н Гейнцен весьма развязно требует, чтобы развитие Германии приспосабливалось к нему самому.

Г‑н Гейнцен был ярым противником философии, пока она была ещё прогрессивна. Лишь только она стала реакционной, лишь только она стала убежищем для всех колеблющихся, всех калек и литературных дельцов, как г‑н Гейнцен на беду свою и примкнул к ней. Да ещё случилось так, к ещё большему несчастью для г‑на Гейнцена, что г‑н Руге, который всю свою жизнь сам всегда был простым прозелитом, сделал из г‑на Гейнцена своего единственного прозелита. Г‑н Гейнцен должен, таким образом, служить утешением для г‑на Руге: нашёлся, по крайней мере, хоть один человек, который полагает, что он постиг смысл словесных конструкций г‑на Руге.

За что же, собственно, ратует г‑н Гейнцен? За немедленное установление германской республики, в которой традиции американской революции и 1793 года сочетались бы с некоторыми мероприятиями, позаимствованными у коммунистов, и которая носила бы ярко выраженную чёрно-красно-золотую окраску. Германия занимает в силу вялости своего промышленного развития такое жалкое положение в Европе, что она никогда не сможет взять на себя инициативу, никогда первая не сможет провозгласить великую революцию, никогда на свой страх и риск без Франции и Англии не сможет установить республики. Всякая германская республика, установленная независимо от движения в цивилизованных странах, всякая германская революция, которую можно будто бы совершить на свой страх и риск и, как это получается у г‑на Гейнцена, совершенно не считаясь с действительным движением различных классов в Германии,— всякая такая республика и всякая такая революция являются плодом чистой фантазии, окрашенной в чёрно-красно-золотой цвет. И чтобы сделать эту славную германскую республику ещё более славной, г‑н Гейнцен обрамляет её усовершенствованным Руге фейербаховским гуманизмом и провозглашает её царством «человека

», которое уже почти наступило. И все эти фантазии — одна несуразнее другой — немцы должны осуществить!

Как, однако, ведёт свою пропаганду великий «агитатор» г‑н Гейнцен? Он объявляет монархов главными виновниками всех бедствий и нищеты. Это утверждение не только смехотворно, но и в высшей степени вредно. Г‑н Гейнцен не мог бы сильнее польстить немецким монархам, этим бессильным и слабоумным марионеткам, чем он это делает в данном случае, приписывая им какое-то фантастическое, сверхъестественное, демоническое всемогущество. Утверждая, что монархи могут причинить столько несчастий, г‑н Гейнцен этим признаёт за ними силу творить в таких же размерах и добро. Выводом отсюда является не необходимость революции, а благочестивое желание иметь на троне славного государя, доброго императора Иосифа. Впрочем, народ много лучше, чем г‑н Гейнцен, знает, кто его угнетает. Г‑ну Гейнцену никогда не удастся обратить против монархов ту ненависть, которую крестьянин-барщинник питает к помещику, рабочий — к своему работодателю. Но г‑н Гейнцен действует, несомненно, в интересах помещиков и капиталистов, когда он вину за эксплуатацию народа этими двумя классами возлагает не на этих последних, а на монархов. А между тем именно эксплуатация народа помещиками и капиталистами порождает девятнадцать двадцатых немецких бедствий!

Г‑н Гейнцен призывает к немедленному восстанию. Он печатает прокламации в этом духе и старается распространить их в Германии. Мы спрашиваем: не является ли такая бессмысленная, топорно и вслепую ведущаяся пропаганда в высшей степени вредной для интересов немецкой демократии? Мы спрашиваем: не доказал ли опыт, насколько такая пропаганда бесполезна? Разве во времена значительно большего возбуждения, а именно в тридцатых годах, в Германии не распространялись сотни тысяч подобных листовок, брошюр и т. д. и разве имела хоть одна из них какой-нибудь успех? Мы спрашиваем: может ли хоть один человек, находящийся в более или менее здравом уме, вообразить, что народ удостоит хотя бы малейшим вниманием такого рода политические нравоучительные проповеди и увещевания? Мы спрашиваем: занимался ли когда-нибудь в своих листовках г‑н Гейнцен чем-либо иным, кроме проповедования и увещевания? Мы спрашиваем: не смехотворно ли поднимать шум на весь мир своими призывами к революции, вопреки всякому здравому смыслу, без знания и учёта действительных отношений?

Какова задача партийной прессы? Прежде всего вести дискуссии, обосновывать, развивать и защищать требования партии, отвергать и опровергать претензии и утверждения враждебной партии. Каковы задачи немецкой демократической прессы? Доказывать необходимость демократии, выводя это из негодности существующего образа правления, представляющего в той или иной мере интересы дворянства, из недостаточности конституционного строя, при котором власть перейдёт в руки буржуазии, из невозможности для народа улучшить своё положение, пока он не обладает политической властью. Она должна, таким образом, выяснить причины того гнёта, которому подвергаются пролетарии, мелкие крестьяне и городские мелкие буржуа — ибо они-то и составляют в Германии «народ» — со стороны бюрократии, дворянства и буржуазии; она должна выяснить, чем обусловлено возникновение не только политического, но прежде всего социального гнёта, и при помощи каких средств он может быть устранён; она должна доказать, что завоевание политической власти пролетариями, мелкими крестьянами и городскими мелкими буржуа является первым условием для применения этих средств. Она, далее, должна исследовать, в какой мере можно рассчитывать на немедленное осуществление демократии, какие средства находятся в распоряжении партии и к каким другим партиям она должна примкнуть, пока она ещё слишком слаба, чтобы действовать самостоятельно.— А выполнил ли г‑н Гейнцен хоть одну из всех этих задач? Нет. Он и не дал себе труда делать это. Он ничего не объяснил народу, т. е. пролетариям, мелким крестьянам и городским мелким буржуа. Он никогда не изучал положения классов и партий. Он только и делал, что разыгрывал вариации на одну и ту же тему: бей его, бей его, бей его!

И к кому обращается г‑н Гейнцен со своими революционными нравоучительными проповедями? Прежде всего к мелким крестьянам, к тому классу, который в наше время менее всего способен проявлять революционную инициативу. На протяжении последних шестисот лет города в такой мере служили очагами всех прогрессивных движений, что в своих самостоятельных демократических движениях сельское население (Уот Тайлер, Джек Кэд, Жакерия, Крестьянская война), во-первых, всякий раз держалось реакционно, а во-вторых, всякий раз подавлялось. Промышленный пролетариат городов стал ядром всякой современной демократии; мелкие буржуа и ещё больше крестьяне всецело зависят от его инициативы. Это доказывает французская революция 1789 г. и новейшая история Англии, Франции и восточных штатов Америки. А г‑н Гейнцен возлагает надежды на крестьянский бунт теперь, в ⅩⅨ веке!

Г‑н Гейнцен, однако, обещает и социальные реформы. Конечно, равнодушие народа к его призывам постепенно вынудило его к этому. А что это за реформы? Именно такие, какие сами коммунисты предлагают как подготовительные меры к упразднению частной собственности. То единственное у Гейнцена, что можно было бы признать, он позаимствовал у коммунистов, тех самых коммунистов, на которых он так резко обрушивается. Да и это в его руках превратилось в сплошную нелепость и в чистую фантазию. Все мероприятия с целью ограничения конкуренции и накопления крупных капиталов в руках отдельных лиц, всякое ограничение или упразднение права наследования, всякая государственная организация труда и т. д.— все эти мероприятия в качестве революционных мероприятий не только возможны, но даже необходимы. Они возможны потому, что весь восставший пролетариат стоит за них и прямо поддерживает их вооружённой рукой. Они возможны, несмотря на все выдвигаемые экономистами в качестве аргумента против них трудности и препятствия, так как именно эти трудности и препятствия заставят пролетариат идти всё дальше и дальше до полного уничтожения частной собственности, чтобы не потерять снова то, что было им уже завоёвано. Они возможны как подготовительные мероприятия, как переходные промежуточные ступени к упразднению частной собственности, но только в качестве таковых.

Но г‑н Гейнцен требует этих мероприятий как незыблемых и конечных мероприятий. Они ничего не должны подготовлять, они должны быть окончательными. Они для него не средство, а цель. Они рассчитаны не на революционное, а на спокойное буржуазное состояние общества. Но в силу этого они становятся невыполнимыми и в то же время реакционными. Буржуазные экономисты совершенно правы, когда они, в противовес Гейнцену, изображают эти мероприятия как реакционные по сравнению со свободной конкуренцией. Свободная конкуренция есть последняя, высшая, наиболее развитая форма существования частной собственности. Все мероприятия, следовательно, имеющие своей предпосылкой сохранение частной собственности и всё же направленные против свободной конкуренции,— реакционны и клонятся к восстановлению низших ступеней развития собственности. Поэтому в конечном счёте они должны опять-таки потерпеть крушение благодаря конкуренции и повлечь за собой восстановление нынешнего положения вещей. Эти возражения буржуа, которые теряют всякую силу, как только мы станем рассматривать указанные социальные реформы как простые mesures de salut public, как революционные и переходные мероприятия,— эти возражения являются уничтожающими для аграрно-социалистически-чёрно-красно-золотой республики г‑на Гейнцена.

Г‑н Гейнцен воображает, конечно, что можно изменять и приспосабливать по произволу отношения собственности, право наследования и т. д. Г‑н Гейнцен — один из невежественнейших людей этого столетия — может, конечно, не знать, что отношения собственности каждой эпохи являются необходимым результатом присущего этой эпохе способа производства и обмена. Г‑н Гейнцен может не знать, что нельзя превратить крупные землевладение в мелкое, не изменив всего способа ведения сельского хозяйства, и что в противном случае крупное землевладение будет очень скоро снова восстановлено. Г‑н Гейнцен может не знать, какая тесная связь существует между современной крупной промышленностью, концентрацией капиталов и формированием пролетариата. Г‑н Гейнцен может не знать, что такая зависимая и порабощённая в промышленном отношении страна, как Германия, может себе позволить предпринять на свой страх и риск лишь такое преобразование своих отношений собственности, которое будет соответствовать интересам буржуазии и свободной конкуренции.

Короче говоря, у коммунистов эти мероприятия имеют разумный смысл, потому что они рассматриваются ими не как произвольные мероприятия, а как необходимые результаты, сами собой вытекающие из развития промышленности, сельского хозяйства, торговли, средств сообщения, из развития обусловленной этим классовой борьбы между буржуазией и пролетариатом; и они будут вытекать из этого не как окончательные мероприятия, а как переходные mesures de salut public, продиктованные самой, также преходящей, классовой борьбой.

У г‑на Гейнцена эти мероприятия лишены какого-либо разумного смысла, ибо они выступают у него как совершенно произвольно придуманные мещанские фантазии об улучшении мира, ибо у него нет и намёка на связь этих мероприятий с историческим развитием, ибо г‑н Гейнцен ни капельки не заботится о практической осуществимости своих проектов, ибо он стремится не формулировать непреложные законы производства, а, наоборот, декретами упразднить эти законы.

И этот же г‑н Гейнцен, для которого требования коммунистов становятся приемлемыми только после того, как он их варварски исказил и превратил в чистые химеры,— этот же г‑н Гейнцен упрекает коммунистов в том, что они «создают путаницу в головах необразованных людей

», что они «гоняются за химерами

» и «теряют реальную почву

(!) под ногами

»!

Таков г‑н Гейнцен во всей своей агитационной деятельности, и мы открыто заявляем, что считаем её безусловно вредной и компрометирующей для всей немецкой радикальной партии. Партийный публицист должен обладать совсем другими качествами, чем те, которыми обладает г‑н Гейнцен, являющийся, как уже говорилось, одним из невежественнейших людей нашего столетия. Г‑н Гейнцен, может быть, и преисполнен самых благих намерений, он, может быть, является самым твёрдым в своих убеждениях человеком во всей Европе. Мы знаем также, что лично он честный человек и обладает мужеством и стойкостью. Но всего этого недостаточно, чтобы быть партийным публицистом. Для этого требуется нечто большее, чем определённые убеждения, благие намерения и голос Стентора. Для этого требуется немного больше ума, немного больше ясности мысли, лучший стиль и больше знаний, чем имеется у г‑на Гейнцена, и, как показывает долголетний опыт, чем он вообще в состоянии приобрести.

Г‑н Гейнцен, однако, благодаря своему бегству, должен был всё же стать партийным публицистом. Он был вынужден сделать попытку организовать себе партию среди радикалов. Он, таким образом, занял положение, которое ему не по плечу, и его безуспешные усилия быть на высоте этого положения делают его только смешным. Этим он выставил бы в смешном виде и немецких радикалов, если бы они дали ему повод считать, что он их представляет, что он делает себя смешным от их имени.

Но г‑н Гейнцен не представляет немецких радикалов. Они имеют совсем иных представителей, например, Якоби и других. Г‑н Гейнцен никого не представляет и никем не признан представителем, за исключением, пожалуй, немногих немецких буржуа, которые поддерживают деньгами его агитацию. Впрочем, мы ошибаемся. Один класс в Германии признаёт его своим представителем, восторгается им, дерёт за него глотку, старается ради него перекричать всех трактирных завсегдатаев (точь-в-точь как, по словам Гейнцена, коммунисты «перекричали всю литературную оппозицию

»). Этим классом является многочисленный, просвещённый, благомыслящий и влиятельный класс коммивояжеров.

И этот г‑н Гейнцен требует от коммунистов, чтобы они признали его представителем радикальных буржуа и дискутировали с ним как с таковым!

Всё изложенное выше даёт уже достаточно оснований для оправдания полемики коммунистов против г‑на Гейнцена. В следующем номере мы остановимся на тех упрёках, которые г‑н Гейнцен бросает коммунистам в упомянутом № 77 этой газеты.

Если бы мы не были твёрдо убеждены, что г‑н Гейнцен совершенно не годится для роли партийного публициста, мы бы ему посоветовали тщательно проштудировать «Нищету философии» Маркса. Но, увы, мы можем ответить на его совет нам прочитать «Новую политику» Фрёбеля только другим советом, а именно: сидеть смирно и спокойно ждать «боя

». Мы убеждены, что г‑н Гейнцен окажется столь же хорошим батальонным командиром, сколь плохим он оказался публицистом.

Чтобы не дать повода г‑ну Гейнцену жаловаться на анонимные нападки, мы подписываем эту статью.

Ф. Энгельс

Примечания

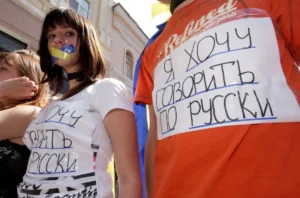

Даже сейчас, после восьми лет принудительной украинизации и ещё одного года той же политики в форсированном виде, на русском языке в быту разговаривают не менее 37 процентов населения страны. Это данные украинского источника, которые есть основания считать заниженными, но для целей этой заметки их можно принять за правду.

Даже сейчас, после восьми лет принудительной украинизации и ещё одного года той же политики в форсированном виде, на русском языке в быту разговаривают не менее 37 процентов населения страны. Это данные украинского источника, которые есть основания считать заниженными, но для целей этой заметки их можно принять за правду. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил:

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил: Чтобы вы не подумали, что это лишь личное мнение отдельного чиновника (хотя секретарь СНБО — это не мелкий клерк), существует и легко находится огромный массив доказательств того, что это — целенаправленная и долгосрочная государственная политика, встроенная в необандеровскую национальную идею: это и последовательные законодательные меры по принуждению к использованию украинского языка, и многочисленные ведомственные запреты на русский язык, и отказы в обслуживании на русском языке, и широкомасштабная кампания, нацеленная на уничтожение русского языка и культуры, проявившаяся, например, в таком безобразнейшем явлении, как «пушкинопад» (Александра Сергеевича не спасло даже то, что он «чёрный»; хотя, может, ещё и повредило).

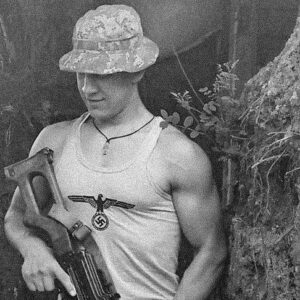

Чтобы вы не подумали, что это лишь личное мнение отдельного чиновника (хотя секретарь СНБО — это не мелкий клерк), существует и легко находится огромный массив доказательств того, что это — целенаправленная и долгосрочная государственная политика, встроенная в необандеровскую национальную идею: это и последовательные законодательные меры по принуждению к использованию украинского языка, и многочисленные ведомственные запреты на русский язык, и отказы в обслуживании на русском языке, и широкомасштабная кампания, нацеленная на уничтожение русского языка и культуры, проявившаяся, например, в таком безобразнейшем явлении, как «пушкинопад» (Александра Сергеевича не спасло даже то, что он «чёрный»; хотя, может, ещё и повредило). Вот Укринформ с надрывом, призванным вызвать скорбь и преклонение перед «героями», рассказывает историю Олега Бутусина.

Вот Укринформ с надрывом, призванным вызвать скорбь и преклонение перед «героями», рассказывает историю Олега Бутусина.