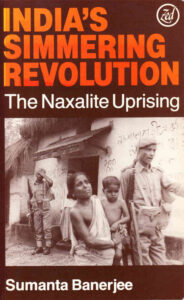

Banerjee S. India’s simmering revolution; The naxalite uprising.— L.: Zed books,1984.—/13/, Ⅴ, 327 p.

По мнению С. Банерджи, рождение КПИ(мл) и восстание в Наксалбари невозможно понять вне международного контекста. Конец 60‑х годов был отмечен как на Западе, так и в «третьем мире» ростом радикализма, вехами которого были: «открытие» Маркса левой интеллигенцией Европы, студенческое движение в странах Запада, борьба и гибель Че Гевары в Боливии, «культурная революция» в Китае. Движение в Наксалбари было частью современного, общемирового стремления радикально настроенных групп вернуться к истокам революционного идеализма, стремления, принявшего в Индии форму возвращения к источнику всех восстаний и революций в «третьем мире» — к крестьянству, имеющему длительную традицию борьбы против феодализма и империализма.

По мнению С. Банерджи, рождение КПИ(мл) и восстание в Наксалбари невозможно понять вне международного контекста. Конец 60‑х годов был отмечен как на Западе, так и в «третьем мире» ростом радикализма, вехами которого были: «открытие» Маркса левой интеллигенцией Европы, студенческое движение в странах Запада, борьба и гибель Че Гевары в Боливии, «культурная революция» в Китае. Движение в Наксалбари было частью современного, общемирового стремления радикально настроенных групп вернуться к истокам революционного идеализма, стремления, принявшего в Индии форму возвращения к источнику всех восстаний и революций в «третьем мире» — к крестьянству, имеющему длительную традицию борьбы против феодализма и империализма.

Историю движения наксалитов автор предваряет анализом ситуации в индийской деревне, в индийском городе и краткой историей коммунистического движения в стране. Летом 1956 г. в 117 дистриктах северо-востока Индии — района, ставшего цитаделью наксалитов, по официальным данным, голодали 46,6 млн человек . В конечном счёте причина голода — не засуха и стихийные бедствия, лишь обострившие кризисную ситуацию, а крайнее неравенство в землевладении и социальная несправедливость в деревне. Кризис сельского хозяйства Индии явился следствием политики правительства, аграрные реформы которого не сделали ничего для улучшения положения беднейшего и среднего крестьянства, так как проводились в интересах господствующих групп деревни. Результат — количественный рост бедноты — с 30,6 млн человек в 1951 г. до 45,4 млн в 1971 г.— и задолженности 63,9 % крестьянских семей — землевладельцам и ростовщикам.

Историю движения наксалитов автор предваряет анализом ситуации в индийской деревне, в индийском городе и краткой историей коммунистического движения в стране. Летом 1956 г. в 117 дистриктах северо-востока Индии — района, ставшего цитаделью наксалитов, по официальным данным, голодали 46,6 млн человек . В конечном счёте причина голода — не засуха и стихийные бедствия, лишь обострившие кризисную ситуацию, а крайнее неравенство в землевладении и социальная несправедливость в деревне. Кризис сельского хозяйства Индии явился следствием политики правительства, аграрные реформы которого не сделали ничего для улучшения положения беднейшего и среднего крестьянства, так как проводились в интересах господствующих групп деревни. Результат — количественный рост бедноты — с 30,6 млн человек в 1951 г. до 45,4 млн в 1971 г.— и задолженности 63,9 % крестьянских семей — землевладельцам и ростовщикам.

«Зелёная революция» охватила лишь «пшеничный пояс» Северной Индии (Пенджаб, Харьяна, западная часть Уттар-Прадеш — всего 37 млн акров), но оставила в стороне 92 млн акров . Однако даже в зоне «пшеничного пояса» сев высокоурожайными семенами и модернизацию хозяйства могли себе позволить лишь богатые. Что касается бедноты, то, хотя в некоторых районах их доходы в урожайные годы повысились, растущие цены практически сводили на нет это улучшение положения. Отчётливый рост неравенства в доходах усилил у бедноты ощущение общественной и экономической несправедливости и привёл к росту социальной напряжённости. К концу 1969 г. индийское правительство осознало, что, несмотря на рост производства продовольствия, «зелёная революция» не только не решает сельскохозяйственную проблему, но обостряет её, что чисто технологические меры не могут превратить капитализм в господствующий уклад в сельском хозяйстве.

До восстаний в Наксалбари и Шрикакуламе (Андхра-Прадеш) считалось, что сельская Индия — это масса спящих деревень. В значительной степени идея о пассивном и подчиняющемся крестьянстве была навязана народу политическими последователями Ганди, пришедшими к власти после 1947 г. Этот миф был усвоен как западными, так и индийскими интеллектуалами. Буржуазные индийские и английские историки стремились принизить роль крестьянства в борьбе против англичан и выпятить роль господствующих слоёв, при этом нередко искажалась историческая правда. Господствующий класс Индии был отнюдь не столь активным, а крестьянство — далеко не столь пассивным, как это изображают; как только индийский крестьянин получал малейшую возможность, он восставал: между 1770 и 1950 гг. произошло, по крайней мере, 10 крупных крестьянских восстаний, два из которых — движение «Тебхага» в Северной Бенгалии и восстание в Телингане в княжестве Хайдерабад — приходятся на 40‑е годы. В их возникновении, в отличие от других восстаний, значительную роль сыграла политическая деятельность компартии Индии КПИ; у восставших была крепкая организационная база и практическая программа.

Основное требование участников движения «Тебхага» («Третья часть»), в котором участвовало 6 млн крестьян, заключалось в сокращении доли землевладельца с ½ до ⅓ части урожая. Выступление крестьян под руководством возглавляемого коммунистами «Кисан Сабха» потерпело поражение. Представители умеренного крыла КПИ объясняли это тем, что партия не смогла завоевать на свою сторону середняка, напротив, напугала его, и он перешёл в лагерь врага; представители радикального крыла, в частности будущий руководитель КПИ(мл) Чару Мазумдар, полагали, что основная ответственность за поражение лежит на местном руководстве, колебавшемся и ожидавшем оружия из центра вместо того, чтобы самим добыть его.

Движение крестьян в Телингане — предтеча борьбы наксалитов в деревне, начавшись как борьба против принудительного труда, незаконных поборов и угнетения со стороны помещиков и пателей (деревенских старост) превратилось, по автору, в партизанскую войну против крупного землевладения, переросшую в широкомасштабное вооружённое восстание. К 1947 г. в княжестве действовала пятитысячная партизанская армия, была организована деревенская милиция (10 тыс. человек) (с. 19). В 3 тыс. деревень на территории 16 тыс. кв. миль с населением 3 млн человек главным образом в дистриктах Налгонда, Варранхал и Хамман) крестьяне создавали деревенские советы («грам-радж»), изгоняли помещиков, захватывали их земли, миллион акров был перераспределён среди крестьян. Когда в 1948 г. в Телингану вошла правительственная армия (княжество стало индийским штатом), в руководстве КПИ начались разногласия: продолжать борьбу или нет. За прекращение борьбы выступали большей частью те, кто затем оказался в КПИ; те же, кто позднее образовал параллельную партию — КПИ (марксистскую), считали необходимым продолжение борьбы, но не против правительственной армии, а против местных помещиков с тем, чтобы защитить завоёванное.

В 1951 г. КПИ призвала своих сторонников сложить оружие. Однако до 1953 г. коммунисты сохраняли власть в районах восстания. Разногласия в руководстве КПИ и в его политике в отношении правительства автор рассматривает как результат классовой принадлежности этого руководства, большая часть которого — выходцы из семей богатых крестьян и землевладельцев: отказавшись от собственности и сдав её в общую казну, они сохранили иллюзии относительно социальной природы Индийского национального конгресса (ИНК). Действия руководства КПИ, которое, несмотря на жестокое подавление восстания, приветствовало правительственные акты об отмене джагиров и многоступенчатости аренды в Хайдерабаде как радикальные и прогрессивные мероприятия, не могли не привести к демобилизации значительной части бедноты. Этому же способствовало и поведение богатых крестьян и зажиточных середняков, тепло встретивших правительственную армию и почти сразу вышедших из борьбы.

Крестьянские восстания 40‑х годов имеют, по автору, большое значение для индийских революционеров и для понимания крестьянского движения на рубеже 1960—1977 гг. Эти восстания показали, что:

- роль и позиции правящих групп (будь то Ост-Индская компания, британское правительство или правительство ИНК) по отношению к крестьянству не менялась: они выступали на стороне помещиков и ростовщиков (с. 24);

- хотя восставшие не руководствовались в своих действиях научной теорией и хотя большинство восстаний возникало первоначально на экономической или религиозной основе, вскоре они превращались в движения с требованием отмены монополии на землю, всей феодальной аграрной структуры;

- восставшие стремились установить систему самоуправления;

- значительную роль в восстаниях сыграли этно-племенные группы (адиваси) — кола, мунда и санталы в Восточной Индии, бхила и мео — в Северной, койя — в южной части Индии.

Адиваси, составляющие в 1961 г. 10,6 % (30 млн) населения Индии и подвергающиеся жестокой эксплуатации, сыграли значительную роль в крестьянском движении рубежа 60—70‑х годов (с. 25). Так, в событиях в Наксалбари большую роль сыграло племя санталов, имеющее длительную традицию вооружённого сопротивления властям, а в Шрикакуламе ядром движения стало горное племя дриджаев. Было бы, однако, неверно, пишет Банерджи, считать движение КПИ(мл) лишь партийно-политической формой сельских восстаний адиваси. Не только деревня, но и город сыграл большую роль в развитии КПИ(мл) — оттуда шли интеллектуалы и поступало оружие.

Современный индийский город — существенный источник роста социального напряжения. Это обусловлено социально-экономическим развитием Индии, её зависимым положением в мировой экономике, государственной политикой в области промышленности. В городе царит безработица, не хватает жилья. Нехватка продовольствия и голод в деревне привели к падению спроса на промышленные товары в городе. В значительной степени кризис 1966—1967 гг. был, по мнению Банерджи, следствием политики правительства в области промышленности, выгодной в наибольшей степени для крупнейших предпринимателей, которые не стремились предоставлять свои капиталы для финансирования планов экономического развития, прибегая вместо этого к помощи иностранного частного капитала (займы и вложения в смешанные компании). Индийская промышленная буржуазия возникла как зависимый класс. Эта зависимость коренится в условиях и особенностях формирования индийской буржуазии в колониальный период. Позже ни объективные, ни субъективные условия не способствуют ослаблению зависимости индийской буржуазии от иностранного капитала. В течение 50—60‑х годов её зависимость от английского и американского капитала неуклонно росла. В ряде отраслей промышленный иностранный капитал захватил ведущие позиции. В 1966 г. Индия была вынуждена под давлением МБРР девальвировать рупию, что стало одной из причин, приведших к кризису 1966—1967 гг.

В индийских условиях значительно большую роль, чем в других странах Азии, например в Китае, играет пролетариат: 7 % населения в Индии в 1968 г. против 3,3 % в Китае в 1939 г. (с. 45). Однако лишь 4,5 млн из 35,5 млн индийских рабочих организованы в профсоюзы. Основные требования рабочих носят узко экономический характер, редко выходя за его рамки. Именно эти обстоятельства привели КПИ(мл) к выводу, что выдвижению индийского рабочего класса в авангард борьбы должен предшествовать длительный и сложный период выработки его политического и классового самосознания. Поэтому, по крайней мере в кратко- и среднесрочной перспективе, в качестве центра индийской революции КПИ(мл) рассматривала деревню. Между тем коммунистическое движение в Индии длительное время развивалось главным образом как городской феномен.

КПИ была первой организацией, выдвинувшей требование о предоставлении Индии полной независимости, однако она не сумела превратить национально-освободительную борьбу в социальную революцию и оттеснить ИНК с руководящих позиций в антиколониальном движении. Главные причины этого автор видит, во-первых, в том, что компартия не смогла понять социальную природу ИНК и выработать правильное отношение к нему; во-первых, в том, что лидеры КПП не представляли себе достаточно ясно, из каких слоёв формировать свои основные кадры. Сфокусировавшись на городском пролетариате, коммунисты оказались втянуты, главным образом, в борьбу за повышение зарплаты. После второй мировой войны существовала возможность политизации борьбы рабочих, однако компартия оказалась не готова к этому ни идеологически, ни организационно.

После провозглашения в августе 1947 г. независимости КПИ охарактеризовала ИНК как «главную национально-демократическую организацию

» и заверила его лидеров о своём стремлении к полному сотрудничеству. Однако к концу 1947 г. руководство КПИ начало пересмотр отношения с ИНК. Тогдашний генеральный секретарь П. С. Джоши, выступавший за дифференцированный подход к Неру и Пателю и за поддержку первого, был вынужден уступить свой пост Ранадиве, который в целом оценивал ИНК негативно, как «антинародную партию

». На съезде КПИ в Калькутте (март 1948 г.) провозглашение независимости было охарактеризовано как «ложная независимость

», при которой реально сохранялось англо-американское господство. Привлечение правительством в апреле 1946 г. иностранного капитала способствовало укреплению этой точки зрения.

Общий сдвиг позиций коммунистов Индии при оценке ИНК и его политики становится более понятным с учётом международной ситуации конца 40‑х годов: «холодная война», победа коммунистов в Китае, начало партизанской борьбы коммунистических групп в некоторых странах ЮВА. Положение КПИ, однако, отличалось от положения компартий в Бирме, Индонезии, Малайе и на Филиппинах: индийские коммунисты опирались на города и не имели кадров, имевших опыт вооружённой борьбы, а также контролируемых партией значительных вооружённых сил. Поэтому в городе вооружённая борьба не вышла за рамки стычек с полицией, что резко контрастировало с ожесточёнными классовыми боями в Телингане, где индийские коммунисты впервые отдали предпочтение китайской тактике (руководство КПИ в Андхре) по сравнению с русской (Ранадиве). Коминформ критиковал линию Ранадиве, подчёркивая, что к победе ведёт путь китайских коммунистов. Политбюро КПИ было реорганизовано новым генеральным секретарём Р. Рао, сторонником «китайской линии» в Телингане. Против него выступила группа во главе с Ш. Данге, критиковавшим как городскую тактику Ранадиве, так и сельскую тактику секретариата КПИ в Андхре (с. 66—67). В связи с разногласиями было решено отправить делегацию в составе представителей различных фракций лично к И. В. Сталину. Результатом переговоров в Москве стали принятые КПИ тезисы 1951 г. В них в отличие от документов калькуттского съезда было отмечено, что правительство Неру служит главным образом «интересам феодалов и монополистических финансистов и в конечном счёте — британскому империализму

» и что парламентски-демократические методы борьбы недостаточны (с. 67). Был принят также документ «Тактическая линия», распространённый лишь среди высших функционеров партии. Исходя из того, что индийская революция не будет похожа ни на русскую, ни на китайскую (отсутствие у индийских коммунистов армии, советского тыла и наличие благоприятной для властей системы коммуникаций), КПИ в этом документе зафиксировала невозможность победы революции (т. е. ликвидации феодализма, распределения земли среди крестьян и достижения подлинной национальной независимости) мирным путём. Однако несмотря на такой вывод, та фракция в КПИ, которую автор называет правой, постепенно подталкивала партию к мирным, парламентским формам борьбы. Этому способствовали следующие причины:

- значительные успехи коммунистов на выборах 1952 г. (особенно в штате Андхра), снижение популярности ИНК;

- переориентация внешней политики Индии в сторону СССР (для более эффективного давления на США и Великобританию). В 1954 г., когда США решили оказать военную помощь Пакистану, индийско-американские отношения заметно обострились. В то же время Индию посетили Чжоу Эньлай, а затем Н. С. Хрущёв и Н. А. Булганин.

В этих условиях индийские коммунисты фактически сняли лозунг революционного свержения правительства ИНК.

«Индийский нейтрализм был формой двойного союза — и с США, и с СССР» (с. 69). Широко рекламируемое сопротивление Дж. Неру США, пишет автор, не шло дальше писем протеста и безобидных резолюций. К этому времени американский капитал уже активно финансировал частный сектор индийской промышленности, американские вложения в индийскую экономику выросли с 179,6 млн рупий в 1948 г. до 474,9 млн в 1955 г. (с. 70). Несмотря на это, КПИ на Ⅳ съезде в 1956 г., означавшем, по мнению автора, дальнейших сдвиг вправо, охарактеризовала внешнюю политику Индии как независимую, что отразило психологическую готовность КПИ к принятию провозглашённой на ⅩⅩ съезде КПСС точки зрения о необязательности перехода к новому строю в форме гражданской войны, о возможности мирного, парламентского пути к социализму. Следствием этого, пишет автор, стало распространение с середины 50‑х годов в руководстве КПИ смягчённого и нерешительного отношения к классовым конфликтам, что нашло отражение в политике коммунистов в крестьянских союзах, объективно выгодной богатым крестьянам. Попытки Р. Сундарайи, Басовапунниа и Хануманты Рао (все из Андхры, позднее вышли из КПИ и создали КПИ(м)) внести в резолюцию Ⅳ съезда поправки о том, что Индия остаётся полуколониальной и сотрудничает с британским империализмом, были отвергнуты. Борьба между правыми и левыми фракциями в КПИ, считает Банерджи, достигла своего пика в период китайско-индийского вооружённого конфликта (1962) и резкого обострения советско-китайских разногласий. Произошёл раскол и в КПИ. Правые, как характеризует их автор, собрались на съезд в Бомбее, левые, сохранившие название Компартии Индии, но с дополнением «марксистская» — КПИ(м),— созвали параллельный съезд в Калькутте. На этом съезде индийское государство было охарактеризовано как орган буржуазии и помещиков, возглавляемый крупной буржуазией, всё более тесно сотрудничающей с иностранным капиталом. В резолюции КПИ говорилось иначе: индийское государство — «орган национальной буржуазии в целом

».

Точки зрения обеих партий оказались в то же время схожими в вопросе о тактике борьбы: обе отходили от «Тактической линии» 1951 г., и призывали к мирным формам борьбы за власть. Руководство КПИ(м) воздержалось от формулировки чётко определённой позиции по вопросу о Китае и о советско-китайских разногласиях и оказало давление на тех своих членов, которые считали необходимым занять чёткую позицию. В связи с этим автор подчёркивает, что КПИ(м) начала своё политическое развитие с подавления инакомыслящих внутри партии. В основном инакомыслящие в КПИ(м) концентрировались в штатах Андхра, Западной и Северной Бенгалии, где особую роль играл Ч. Мазумдар — будущий лидер КПИ(м). В опубликованных в 1965—1967 гг. программных статьях Мазумдар обвинял руководство КПИ(м), как ранее обвинял руководство КПИ, в ревизионизме. Занимая прокитайскую позицию, Мазумдар исходил из признания Мао лидером мировой революции, а его теоретические труды считал вершиной марксизма-ленинизма. Он верил в наличие в каждом уголке Индии революционной ситуации и основным средством борьбы считал ведение партизанской войны и создание освобождённых зон.

Ч. Мазумдар родился в 1918 г. в Силигури (дистрикт Дарджилинг, Западная Бенгалия) в семье землевладельца, получил образование. В 1938 г. вступил в запрещённую КПИ, играл руководящую роль в движении «тебхага» в 40‑х годах; в КПИ занимал «антиревизионистские» позиции, критиковал руководство партии. В 1962 г. арестован наряду с другими прокитайскими деятелями компартии (выпущен в 1963 г.). После раскола в КПИ (1964) присоединился к КПИ(м) и постоянно призывал к конкретизации революционных сил в деревне и развёртыванию вооружённой борьбы крестьян. В 1967 г., когда руководство КПИ(м) решило сформировать коалиционные правительства в ряде штатов, выступил с резкой критикой руководства и был исключён из партии. В 1969 г., когда оформилась КПИ(мл), Ч. Мазумдар стал её генеральным секретарём. С 1970 г. Мазумдар ушёл в подполье. Арестованный в июле 1972 г., физически ослабленный лишениями подпольной жизни и имея серьёзную болезнь сердца, он был переведён в госпиталь, где не получил медицинской помощи и скончался (с. 320—321).

Восстание в Наксалбари, пишет автор, не было спонтанной вспышкой (с. 79). За ним — годы идеологической и тактической подготовки. Банерджи считает неверными оценки событий в Наксалбари как КПИ (обычный деревенский конфликт, раздутый воображением определённой группы лиц), так и КПИ(м) (события — результат «фракционного раскола» между комитетом штата Западной Бенгалии и руководителями местного отделения дистрикта Дарджилинг). По его мнению, движение в Наксалбари — это результат взаимодействия между теми партийными лидерами КПИ(м), которые были разочарованы ревизионистской, по их оценке, политикой партии и забвением ею вооружённой борьбы, с одной стороны, и крестьянским движением на северо-востоке страны — с другой.

2 марта 1967 г. в Западной Бенгалии было приведено к присяге правительство Объединённого фронта (ОФ), в котором решающую роль играли КПИ, КПИ(м) и Бенгальский конгресс — группа с центристскими тенденциями, отколовшаяся от ИНК. Центральной проблемой в этом штате, как и везде в Индии, была аграрная. ОФ дал обещание провести в штате земельную реформу. Министром земель и земельного дохода в новом правительстве стал ветеран крестьянского движения, член КПИ(м) Харекришна Кунар. Во время предвыборной кампании он говорил о решимости ОФ перераспределить землю с помощью крестьян. Однако коммунисты в правительстве Западной Бенгалии понимали, что землевладельцы, прибегая к судебным разбирательствам и проволочкам, могут воспрепятствовать проведению реформы.

Придя к власти, КПИ(м) была ограничена рамками традиционных и буржуазно-парламентских институтов. В то же время требования низов должны были быть удовлетворены. Кунар и другие руководители КПИ(м) не осознавали, по мнению автора, что обещания ОФ разжигали многолетние ожидания крестьян и были способны вызвать такие действия, которые могли выйти из-под контроля руководства. Мазумдар и его сторонники обвинили Кунара в сговоре с бюрократами и феодалами и провели в Силигури крестьянскую конференцию, которая призвала к насильственному перераспределению земли и созданию крестьянских комитетов. Участники конференции предупреждали крестьян, что их антифеодальная борьба может встретить сопротивление центра или правительства штата, поэтому необходимо готовиться к затяжному вооружённому сопротивлению.

Географические условия и положение Наксалбари делали его идеальным районом для ведения повстанческой борьбы и создания «освобождённой зоны»: крестьяне дистрикта — главным образом адиваси (племя санталов) — жестоко эксплуатировались землевладельцами; этот северный уголок штата был связан с остальной Индией лишь узкой полоской перешейка Наксалбари, зажатого между Непалом и Восточным Пакистаном.

Когда в штате было сформировано правительство ОФ, крупные и мелкие землевладельцы (джотедары) начали сгон арендаторов-издольщиков с их участков, опасаясь, что те выдвинут претензии на владение землёй. Когда издольщики обращались в суд и дело решалось в их пользу, джотедары добивались своего силой, вплоть до физического уничтожения арендаторов. Неудивительно, что в этих условиях конференция в Силигури оказалась успешной, вселила надежду в крестьян. В марте-апреле 1967 г. в каждой деревне района были созданы крестьянские комитеты. Численность постоянных активистов достигла 15—20 тыс. Вскоре крестьяне именем крестьянских комитетов начали захватывать землю, сжигать земельные реестры, отменять долги, выносить смертные приговоры наиболее жестоким землевладельцам. Поняв, что ситуация вышла из-под контроля, Кунар приехал в Силигури с целью уговорить руководителей восставших прекратить незаконную деятельность. Он обещал, что перераспределение земли будет обеспечено официальным путём при консультациях с крестьянскими комитетами; те, кого разыскивает полиция, должны сдаться. Однако впоследствии северобенгальские лидеры КПИ(мл) отрицали наличие таких обещаний и обвинили правительство ОФ и КПИ(м) в сговоре с местными землевладельцами. Ч. Мазуздар в это время призывал не ждать действий полиции, а нападать на неё. 23 и 25 мая 1967 г. произошли кровавые стычки. Эти инциденты привели к росту напряжённости внутри ОФ, а также между ним и его политическими противниками. В конце июня руководство КПИ(м) открыто осудило действия восставших в Наксалбари, тогда как низовые организации этой партии в Калькутте выступили в поддержку восставших. ЦК КПИ(м) ответил исключением 19 членов (главным образом из Западной Бенгалии). 29 июня 1967 г. радио Пекина объявило, что события в Наксалбари — первый этап революционной вооружённой борьбы, развёрнутой индийским народом под знаменем Мао Цээдуна, 12 июля 1967 г. в Наксалбари началась крупная полицейская операция. Хотя позднее власти утверждали, что представители КПИ(м) также участвовали в принятии кабинетом штата решения о полицейской операции, секретариат КПИ(м) Западной Бенгалии отмежевался от действий полиции и обвинил её в нарушении инструкций кабинета о действиях в отношении крестьян.

20 июля 1967 г. восстание в Наксалбари было практически подавлено. Позднее один из лидеров восставших — Кану Саньял — объяснял поражение «ревизионистской политикой КПИ(м)

», а также тактическими ошибками восставших (с. 91). Мазумдар же видел причины поражения в ошибках стратегического характера: в забвении главного правила партизанской войны — постепенного перехода от организации малых боевых единиц к крупным, в попытке сразу создать крупную армию, а также в слишком большой зависимости от середняка и в отсутствии представлений о партизанской войне и её опыта у восставших (с. 92).

Хотя восстание в Наксалбари продолжалось несколько месяцев, оно, считает автор, оказало огромное влияние на всю сельскую Индию и стало важной вехой в индийском коммунистическом движении. Восстание воодушевило крестьян в других частях Индии на выступления за свои права. С сентября 1967 г. по середину 1969 г. было зафиксировано 5 выступлений в Ассаме, 8 — в Андхра-Прадеш, 9 — в Бихаре, 7 — в Керале, 7 — в Мадхья-Прадеш, 5 — в Махараштре, 5 — в Пенджабе, 3 — в Раджастхане, 3 — в Тамилнаде, 5 — в Уттар-Прадеш и по одному — в Манипуре, Гуджарате и Трипуре (с. 93). Напряжённость ситуации была такова, что министр внутренних дел Чаван был вынужден признать: «зелёная революция» может утратить зелёный цвет и стать «красной».

События в Наксалбари поставили проблему перед индийским левыми, находившимися у власти, в частности членами КПИ(м) — министрами Западной Бенгалии. Нельзя было представлять интересы бедноты и в то же время убеждать их не выступать против властей. Находившиеся у власти левые силы оказались лишь наблюдателями событий, а затем выступили против крестьян. Чтобы оправдать себя, руководство КПИ(м) попыталось приписать восставшим контрреволюционные мотивы и даже объявить их агентами ЦРУ, что вызвало протесты внутри самой КПИ(м).

В середине ноября 1967 г. в Калькутте была проведена конференция, созванная организацией, выросший из Комитета помощи борьбе крестьян Наксалбари. Конференция осудила бюрократические тенденции внутри КПИ(м) и решила создать Всеиндийский координационный комитет революционеров КПИ(м). В марте 1968 г. была проведена аналогичная конференция в Тамилнаде. Таким образом, через несколько месяцев после поражения восстания в Наксалбари был заложен фундамент для создания новой партии. Катализатором этого процесса стали события в Шрикакуламе (Андхра-Прадеш), где активно действовали группы Н. Редди и В. Сатьянараяна — бывших членов КПИ(м), исключённых ранее из партии. Группа Редди выбрала в качестве своих опорных пунктов дистрикты Варангал и Хаммам в районе Телинганы. Группа Сатьянараяна обосновалась в Шрикакуламе. Вскоре группы порвали друг с другом по тактическим соображениям: Редди призывал к комбинации легальных и нелегальных методов и к длительной экономической подготовке вооружённой борьбы, в то время как группы Шрикакуламе стремились к безотлагательным действиям по типу Наксалбари. К июню 1969 г. движение в Шрикакуламе охватило значительную территорию, по подсчётам самих восставших — 300 деревень (с. 111).

В Шрикакуламе партизаны впервые начали активно и систематически проводить политику «уничтожения классовых врагов», представляющую один из наиболее противоречивых аспектов теории Мазумдара — главного теоретика и руководителя наксалитов, который с марта 1969 г. находился в районе, охваченном восстанием. Мазумдар подчёркивал, что классовых врагов в деревне должны уничтожать местные же крестьяне, а не приехавшие из города мелкобуржуазные радикалы. Расправа с классовым врагом должна была психологически освободить крестьянина от состояния угнетённости и забитости. Полагая уничтожение классовых врагов высшей формой классовой борьбы, главным её моментом Мазумдар считал захват политической власти. В соответствии с его рекомендациями в Шрикакуламе началось создание органов народной власти, наиболее активными среди которых были народные суды, выносившие смертные приговоры «врагам народа». В ответ власти начали расстреливать без суда и следствия захваченных партизан.

В мае-июне развернулось партизанское движение в дистриктах Варангал, Хаммам и Каримнагар. Партизаны убивали полицейских, ростовщиков и землевладельцев. Здесь также активную роль играли адиваси. К концу 1969 г. 15 дистриктов Андхра-Прадеа были охвачены активностью наксалитов, самым тяжёлым для властей было положение в Шрикакуламе и Варангале. Согласно правительственной статистике, наксалиты убили 48 человек, совершили 99 нападений на полицию и похитили 15 человек, значительное количество оружия и боеприпасов. Как по своему размаху, так и по степени совершенства организации было ясно, что события в Андхра-Прадед в 1968—1969 гг. стали эхом событий в Наксалбари.

Восстания в Наксалбари и Шрикакуламе свидетельствовали, по мнению автора, о том, что борьба трудящихся Индии против господствующего класса стала приобретать организованно-вооружённый характер. В марте 1969 г. Мазумдар заявил, что настало время для создания новой партии, и 22 апреля 1969 г. была сформирована КПИ(мл).

В политической резолюции, принятой новой партией, говорилось, что индийское общество «является полуколониально-полуфеодальным

», что индийское государство — «это государство помещиков и компрадорски-бюрократических капиталистов

», а их правительство — «лакеи американского империализма и советского социал-империализма

». В резолюции говорилось, что индийская революция находится на народно-демократической стадии, главным содержанием которой является аграрная революция и ликвидация феодализма. Для захвата власти необходима борьба крестьянства в форме партизанской войны.

После создания КПИ(мл) в ответ на террор со стороны полиции партизаны стали чаще практиковать «уничтожение классовых врагов», причём если раньше это были рейды крупных отрядов (несколько сотен крестьян из нескольких деревень), то теперь действовали небольшие группы, рассчитывавшие на внезапность. Земледельцы и ростовщики в панике покидали Шрикакулам. Развивалась партизанская борьба в Ориссе и Бихаре. В это же время начало быстро меняться настроение сельской бедноты в Западной Бенгалии. Правительство второго ОФ, пришедшего к власти в феврале 1969 г., возможно, чтобы предотвратить возникновение новых «наксалбари» в других частях штата, стало поощрять насильственные захваты земель, чтобы удовлетворить чаяния сельской бедноты. КПИ, КПИ(м) и другие левые группировки организовывали марши крестьян для захвата земель, превышавших размеры установленного потолка. Это имело как отрицательные, так и положительные последствия. С одной стороны, во многих районах крупные землевладельцы быстро переориентировались на левые партии и стали спасать свои земли, внося деньги в кассы этих партий и их лидеров. Нередко это приводило к столкновениям между различными левыми группами.

С другой стороны, захват земель пробудил в крестьянстве повстанческий дух. Полиция была частично нейтрализована правительством. Однако в ряде районов Западной Бенгалии, где акции крестьян вышли за рамки, предписанные их левым руководством, и вылились в партизанскую борьбу, конфискацию урожая крупных землевладельцев, введение народных судов и т. д., правительство ОФ и особенно КПИ(м), чьи представители возглавляли министерство внутренних дел штата, начало расправляться с крестьянами. Министр внутренних дел Джиоти Басу — самый видный руководитель КПИ(м) в Западной Бенгалии обратился за помощью к центральным властям, а также призвал на подавление движения особые водные формирования.

Неконтролируемое насилие в деревне не входило в планы КПИ(м) и не соответствовало её стратегии. Будучи членом коалиции партий «различных классов, КПИ(м) хотела убедить безземельных и малоземельных крестьян в том, что она несёт флаг революции и стремится разрушить статус-кво; средний класс — в том, что партия отводит от него угрозу снизу, а центральные власти — в том, что она верна конституции

» (с. 140). Отсюда — стремление КПИ(мл) подавить наксалитов и размещение крупных полицейских отрядов (в несколько сот человек) в наиболее «горячих» точках, что затрудняло действия партизан и отбивало у крестьян охоту к активным действиям. Как отмечали позже представители КПИ(мл), воинственное настроение участников движения сменилось стремлением к индивидуальному спасению; богатые крестьяне и середняки, ранее принявшие сторону партизан, были напуганы полицейскими репрессиями, и властям иногда удавалось заставить их участвовать в полицейских операциях против партизан. Среди самих партизанских организаций существовали серьёзные разногласия: одни считали необходимой прежде всего «линию масс», другие «уничтожение классовых врагов». Вместо того, чтобы активизировать свои действия, партизаны растрачивали силы на бесплодные споры.

Действия против партизан не спасли правительство второго ОФ, в начале 1970 г. оно пало, и центральные власти начали репрессии против крестьян, поддержанные феодалами. Лишённые власти, по крайней мере минимальной поддержки со стороны администрации, крестьяне оказались беззащитными перед лицом широкомасштабных полицейских операций, возвративших землю владельцам.

В мае 1970 г. в Калькутте был проведён Ⅰ съезд КПИ(мл), на котором присутствовали её ведущие руководители. Съезд принял программу, в которой основное противоречие индийского общества было охарактеризовано как «противоречие между феодализмом и широкими массами

»; подчёркивался зависимый, компрадорский характер индийской буржуазии; главной задачей и сутью индийской революции провозглашалась аграрная революция, «свержение власти феодализма, компрадорско-бюрократического капитализма, империализма и социал-демократизма

». Основной движущей силой революции объявлялись крестьяне, мелкая буржуазия и рабочий класс. Партизанская война была признана основным методом борьбы в течение всего демократического периода революции. Индийская революция характеризовалась как часть мировой революции под руководством Мао Цзэдуна. Съезд сформировал четыре зональных бюро: западное (Дели, Пенджаб, Джамму и Кашмир), центральное (Уттар-Прадеш и Бихар), восточное (Западная Бенгалия и Ассам) и южное (Андхра-Прадеш, Керала, Тамилнад) и избрал ЦК в составе 20 человек.

К концу 1970 г. полиция подавила движение в Шрикакуламе, причём полицейские считали одной из главных причин поражения наксалитов ошибки восставших и собственную силу (с. 159). Среди руководителей восставших одни считали, что главная причина — авантюристическая линия руководства КПИ(мл) (чрезмерный упор на «уничтожение классовых врагов»), опора на действия маленькими группами вместо массового движения. Другие — Мазумдар и его сторонники —квалифицировали эти обвинения как «ревизионистские». По их мнению, главными причинами были неспособность захватить достаточно оружия; господство мелкой буржуазии в парторганизациях; неумение партии правильно ориентироваться в местных условиях. Несмотря на поражение и ошибки, КПИ(мл) в целом высоко оценила результаты движения в Шрикакуламе. Банерджи считает эту оценку преувеличенной, а сам тон отчётов партии о событиях «рапсодическим

». Однако, пишет он, «необходимо помнить: те, кто писал отчёты из районов борьбы, смотрели глазами безземельных крестьян. Растоптанный и униженный народ впервые взялся за оружие и встал лицом к лицу с угнетателем — это может показаться незначительным фактом читателям из городского среднего класса, но имеет огромное значение для сельской бедноты. Новость об убийстве неизвестного землевладельца в отдалённой деревне вряд ли потрясёт читателя газеты, но для безземельного крестьянина, который годами наблюдал, как землевладельцы хладнокровной безжалостно убивают подобных ему, и не знал, как сопротивляться, это событие представляет огромную важность. Это — вопрос приобретения угнетёнными классового мировоззрения

» (с. 14).

В 1970 г. многим казалось, что движение наксалитов разгромлено: практически все его сельские центры были подавлены, борьба в деревне приглушена. Однако произошло неожиданное, потерпевшее поражение в деревне, движение наксалитов развернулось в городе. В 1970—1971 гг. произошло беспрецедентное по своему накалу восстание городской молодёжи — выходцев из среднего класса Калькутты под наксалитскими лозунгами. Как и почему это произошло, пишет автор, трудно объяснить без краткого экскурса в социальную историю индийского среднего класса как в колониальный, так и в послеколониальный период.

Средний класс Бенгалии, как и Индии в целом, сформировался в колониальный период под непосредственным воздействием англичан. Долгое время этот класс не понимал и не принимал крестьянских движений, был настроен враждебно по отношению к ним. Эта антикрестьянская, антинародная традиция образованного на английский манер и придерживавшегося морали колонизаторов индийского среднего класса наилучшим, по мнению автора, образом отражена в действиях ИНК — в советах М. Ганди крестьянству воздерживаться от активных действий, в раздражении Дж. Неру по поводу крестьянского движения, в предательстве Стелем восстания моряков в 1947 г., в приказе С. Боса, считавшегося левым в ИНК, избивать бастующих железнодорожников в 1928 г. Такое поведение логически вытекало из классовой природы индийской буржуазии и усвоенного ею образования.

После 1947 г., подчёркивает автор, в системе образования не произошло никаких сдвигов, высшее образование продолжало контролироваться англичанами. В 1968—1969 гг., согласно данным министерства образования, 70 % населения Индии было неграмотно, 2 % знали английский язык (с. 176). «Класс переводчиков», вскормленный англичанами, продолжал заполнять администрацию. Классовый характер правителей страны особенно отчётливо выражен в содержании образования в общественных науках. Например, в преподавании истории упор сделан на ненасильственный аспект антиимпериалистического движения; в курсах экономики и политической науки — на буржуазные теории экономического развития. Сотни крестьянских восстаний не находят места в индийских учебниках, за исключением восстания сипаев, но и в его изображении акцентируется роль представителей господствующего класса (с. 176).

Однако такая система образования несла в себе семена кризиса. В то время, как высшее образование расширялось в соответствии со спросом со стороны среднего класса, снижение темпов экономического роста сокращало возможности найма выпускников колледжей и университетов. Численность безработных с высшим образованием достигла в 1966 г. почти 1 млн. Поколение студентов конца 60‑х годов было настроено против всех, кто был у власти,— будь то ИНК или оппозиционные партии. Особенно острой была ситуация в Калькутте.

КПИ(мл) стремилась найти политические каналы для выражения недовольства калькуттских студентов и использовать его в своих интересах. С апреля 1970 г. в результате действий активистов КПИ(мл) начались выступления студентов против системы образования, заклеймённой ими как полуколониальная и подлежащая уничтожению. Студенты разрушали статуи и сжигали портреты М. Ганди, Раммохан Роя, Вивекананды и др. Постепенно вместо статуй и портретов они обрушились на живых врагов — полицейских. В этих действиях студентов активное участие принимали наксалиты. К октябрю 1970 г. 25 служащих полиции были убиты и 350 — ранены (с. 184), с 1 апреля по 12 ноября 1970 г. в результате атак наксалитов были убиты 36 полицейских и ранены 400 (с. 185). И это стало оказывать влияние на моральное состояние полиции.

Реакция правительства на действия КПИ(мл) в Калькутте прошла несколько стадий, напоминающих антипартизанские действия в странах ЮВА (с. 185). На помощь были призваны военные, получившие широкие права; гражданские нормы не соблюдались, и Калькутта превратилась в поле боя; между наксалитами и полицией началась борьба по принципу «око за око». Так, в ответ на расстрелы заключённых наксалитов КПИ(мл) начала организовывать нападения на тюремные фургоны и организовывать побеги из тюрем (наиболее известный — побег 11 руководителей наксалитов 21 февраля 1971 г. из центральной тюрьмы Силигури). Однако из-за отсутствия чёткого анализа состава городских классов и последовательной политики партии по отношению к ним городские партизаны часто избирали целью своих атак мелких бизнесменов и бюрократов, что вело к отчуждению от них значительной части мелкой буржуазии города.

Большую опасность наксалитам несло то, что в беспорядки включился новый участник — городской люмпен-пролетариат. Отбросы общества из городского уголовного мира, в том числе профессиональные бандиты, часто находили свой путь в ряды руководимого КПИ(мл) движения. Бандиты стали сводить счёты друг с другом под прикрытием «действий партизан-наксалитов». Полиция была рада приписать любой акт насилия наксалитам, да и сами наксалиты из бравады часто приписывали себе результаты действий бандитов. Движение наксалитов широко распахнулось для уголовного мира, и полиция, когда представилась возможность, умело использовала это обстоятельство.

Ситуация в городе осложнялась и ухудшалась соперничеством между КПИ(мл) и КПИ(м), обострившимся в период подготовки к выборам 1971 г. КПИ(мл) призывала к бойкоту выборов, а некоторые её низовые организации просто угрожали смертью тем, кто будет голосовать, и исполняли свои угрозы. КПИ(м) обвинила КПИ(мл) в убийствах около 20 своих активистов. И хотя, пишет Банерджи, 2—3 убийства можно действительно отнести на счёт КПИ(мл), главным образом активистов КПИ(м) убивали громилы, нанятые ИНК (с. 193). КПИ(мл) в свою очередь, обвинила КПИ(м) в сотрудничестве с полицией против КПИ(мл).

Действия КПИ(мл) нарушали сложившееся в городе статус-кво и мешали подготовке КПИ(м) к выборам. По мере приближения выборов борьба между двумя компартиями становилась всё более ожесточённой. Калькутта и её пригороды были поделены на зоны, и за нарушение границы кем-либо из членов соперничающей компартии наказание было одно — смерть. Вскоре КПИ(м) и КПИ(мл) оказались в замкнутом круге убийств и вендетты; «это была бессмысленная оргия убийств, ярости, садистских пыток, которая велась по порочным нормам уголовного мира и диктовалась упадочными и жестокими ценностями мелкобуржуазных лидеров

» (с. 194). Всё это наряду с вступлением в борьбу люмпен-пролетариата и ростом апатии среднего класса облегчало задачу полиции и нанимаемых ею бандитов. Разделив Калькутту на четыре зоны, полиция начала контрнаступление. Полицейские части окружали определённый район и в течение 24 часов вели там повальные, дом за домом, обыски. Никого не впускали и не выпускали из района. Обнаруженных членов КПИ(мл) или просто подозреваемых в принадлежности к партии либо убивали на месте, либо избивали до смерти в тюрьме.

Люмпен-пролетариат использовался полицией двояко: как провокаторы (прямые и косвенные) и как непосредственные погромщики, получавшие 105 рупий в месяц за обнаружение и уничтожение активистов КПИ(мл) и действия против них, особенно в лабиринтах переулков северных районов Калькутты, где полиции было трудно действовать.

Результаты городских выборов 1971 г. показали, что значительная часть среднего класса сместилась вправо. Левые потеряли влияние в Калькутте — традиционно «красном городе». Поддержка со стороны среднего класса способствовала усилению действий властей против КПИ(мл), что обострило борьбу между двумя линиями в ней.

Мазумдар считал, что в ходе кровавой борьбы возникнет новый человек, поэтому её всегда нужно приветствовать; что каждый уголок Индии чреват взрывом, и в этом смысле нет разницы между горными районами и равнинами; что борьба должна вестись небольшими террористическими группами. Критики Мазумдара исходили из необходимости дифференцированного подхода к различным районам, создания массового движения и отсутствия необходимости жертвовать людьми без нужды в кровавых стычках. В поражении в Калькутте они обвинили Мазумдара. В разгар споров из Пекина вернулся Сурин Бос, эмиссар, направленный КПИ(мл) в Пекин и встречавшийся там с Чжоу Эньлаем и Кан Шэном. Китайцы высказались против авантюризма, в пользу «линии масс», и Мазумдар не был склонен широко распространять их взгляды в партии.

Тем временем контрнаступление административных властей в Западной Бенгалии было в полном разгаре. Полиция истребляла явных и тайных сторонников КПИ(мл). С марта по август 1971 г. в городе и пригородах полицейские убили 1783 членов или сторонников КПИ(мл), причём Банерджи считает, что эту цифру следует удвоить, так как не учтены убитые полицейскими в тюрьмах.

Вторая половина 1971 г. надолго останется в памяти жителей Калькутты: в городе господствовали военные, полиция и её информаторы, профессиональные погромщики и убийцы. Улицы были усеяны трупами молодых людей, изрешечённых пулями (с. 207). Однако, хотя движение в Калькутте было подавлено, оно необратимо нарушило баланс социально-политической жизни Западной Бенгалии.

Молодёжь, принявшая участие в восстании, сыграла в нём двоякую роль. Она привнесла значительный заряд энергии, столь необходимый движению протеста, но в то же время она способствовала возникновению морального и политического хаоса и нигилизма.

Главная слабость выступлений молодёжи средних классов заключалась в их импульсивной мятежности, которая значительно отличалась от спонтанной разрушительности крестьян, а КПИ(мл) не учитывала этого. В основе кровавых и жестоких расправ восставших крестьян с угнетателями лежали многие годы угнетения, унижения и страданий. В основе действий молодёжи было раздражение, главным образом, невозможностью использования своих дипломов и реализации вертикальной мобильности.

Характерно, что в 1970—1971 гг. ни одна из дорогих школ для высшего класса, ни модные клубы, ни бары и дискотеки Парковой улицы или Чоурингхи не подверглись нападениям. Мелкобуржуазная молодёжь убивала рядовых полицейских, но не тронула ни одного старшего полицейского офицера. Что это, ставит вопрос Банерджи, ошибка или мелкобуржуазный оппортунизм, стремление к быстрому успеху лёгкими средствами? Для многих молодых «наксализм» был позой, и от него молодёжь легко переходила к поддержке И. Ганди. Как и у большинства молодых людей, склонность к активным выступлениям у студентов во многом носила возрастной характер любви к приключениям. Это позволяет понять, почему значительная часть студентов — сторонников КПИ(мл), после того, как на них обрушились репрессии, быстро перешли на сторону ИНК, обещавшего им работу, признание и т. д. (с. 53). К концу 1971 г. власти начали откупаться от молодёжи, предоставлять ей временную работу. В то время как безземельные и бедные крестьяне были непримиримыми в их классовой ненависти и слишком многочисленными, чтобы государство могло от них откупиться, с городской молодёжью это было легче сделать и экономически, и психологически.

Серьёзнейшей ошибкой КПИ(мл) было то, что она не учла мыслей К. Маркса о люмпен-пролетариате и предупреждений Ф. Фанона о том, что если революционеры не ведут работу с люмпен-пролетариями, то они рискуют столкнуться с ними в бою как наёмниками угнетателей. КПИ(мл) не смогла использовать забастовки рабочих Калькутты. Когда Мазумдар понял, что необходимо связать действия наксалитов с борьбой рабочего класса, было поздно: движение в городе уже шло на убыль.

Хотя борьба в городах в 1970—1971 гг. затмила события в деревне, деятельность КПИ(мл) здесь не затихала. Даже в Пенджабе происходили столкновения. Пенджаб имел репутацию богатого и процветающего штата; именно на его примере был создан миф о том, что «зелёная революция» облегчила бремя бедных крестьян, и они никогда не будут участвовать в «красной революции». «Зелёная революция» действительно привела к некоторому увеличению доходов бедноты в ряде районов, но разрыв в доходах между бедными и богатыми стал ещё более существенными чётко выраженным. Это не могло не усиливать чувства классовой ненависти у крестьян из низших безземельных каст. В начале 70‑х годов 43,5 % населения Пенджаба — самого процветающего, согласно официальной мифологии штата — жило за чертой бедности. Неудивительно, что и в Пенджабе КПИ(мл) нашла сторонников. Выступления крестьян произошли также в Андхра-Прадеш (всё в том же Шрикакуламе), Бихаре, вновь в Наксалбари (октябрь 1970 г.), а также в деревнях дистрикта Бирбхум (Западная Бенгалия).

Именно в это время Мазудар начал пересматривать некоторые из своих основных положений и установок. Этому способствовали четыре фактора:

- индо-пакистанская война 1971 г.;

- китайско-американское сближение;

- беспомощность КПИ(мл) перед лицом ИНК во время выборов в Западной Бенгалии в 1972 г.;

- определённое разочарование широких масс в И. Ганди.

Стратегические и другие соображения заставили Индию вмешаться в дела Восточного Пакистана. Выступая 31 марта 1971 г. в индийском парламенте, И. Ганди говорила о том, что трагедия Восточного Пакистана объединила сердца индийцев в горе по поводу страданий своих соседей. Аналогичные жестокости индийской полиции против наксалитов горя не вызывали, замечает Банерджи, хотя убийства людей без суда и даже без повода стали каждодневным делом в Западной Бенгалии (с. 243). После того, как индийская армия вошла в Восточный Пакистан и начала громить пакистанскую армию, в события, пишет автор, вмешались сверхдержавы, СССР — на стороне Индии (вето на резолюцию в Совете Безопасности ООН, призывавшую к выводу иностранных войск из Бангладеш), США — на стороне Пакистана (приостановление помощи Индии в размере 87,6 млн долл.).

В это же время в КНР поражение Линь Бяо, выступавшего за сближение с СССР, устранило последнюю серьёзную преграду на пути китайско-американского сближения (с. 244), которое имело важные последствия для революционеров «третьего мира»: китайское руководство весьма охладело к революционным партизанским антиправительственным движениям в странах Азии, Африки и Латинской Америки. Отрицание самими китайцами тезиса Линь Бяо о том, что партизанская война — единственное средство мобилизации масс, вызвало раскол среди сторонников Мазумдара в КПИ(мл).

В 1972 г. проходили выборы в ассамблеи штатов. В Западной Бенгалии они продемонстрировали полную беспомощность левых в противостоянии ИНК на основе парламентской демократии. ИНК сделал всё, чтобы лишить КПИ(мл) её социальной базы в штате. Основным методом был террор. По данным лидера КПИ(мл) Джиоти Басу, с 17 марта 1970 г. по 24 апреля 1971 г. в Западной Бенгалии были убиты 263 активиста КПИ(м). Методы, ранее применённые властями к КПИ(мл), теперь были использованы против КПИ(м). Единственной реакцией руководства КПИ(м) были жалобы премьер-министру и президенту. Хотя руководство КПИ(м) грозило властям возможностью «кровавой бани» и возникновением «второго Вьетнама» в случае, если убийства и репрессии не прекратятся, на самом деле в этом направлении не было сделано никаких реальных шагов, и члены партии оказались неподготовленными и беззащитными во всех отношениях перед репрессиями режима. То, что КПИ(м) была парламентской партией, не остановило власти: они относились к ней так же, как и к КПИ(мл). Для кадров КПИ(м) выборы 1972 г. были травмирующим опытом. Мечта о создании правительства развеялась. По мнению Банерджи, КПИ(м) потерпела поражение потому, что отказалась подготовить свою массовую базу в Западной Бенгалии к вооружённому сопротивлению. Более того, тех членов партии, которые ставили вопрос о необходимости подготовки подпольной сети, исключали из партии.

Все эти события привели к значительному пересмотру Мазумдаром своих основных взглядов в 1971—1972 гг. Победа уже не представлялась ему теперь столь близкой, и он стал уделять значительно больше внимания экономическим основам борьбы; рядом с идеей партизанской борьбы в его выступлениях появилась новая тема — «линия масс». Наконец, Мазумдар осознал необходимость изживания сектантского отношения к другим левым партиям.

Однако лидеру КПИ(мл) не удалось воплотить в жизнь свои новые взгляды. 16 июля 1972 г. полиции после двухлетней «охоты» удалось арестовать Мазумдара в Калькутте (сведения о месте его пребывания вырвали под пыткой у одного из арестованных членов КПИ(мл). Через 12 дней после ареста Мазумдар скончался в тюремном госпитале.

В 1972 г. окончилась первая фаза развития КПИ(мл), которую Банерджи характеризует как период разработки стратегии создания базовых районов, на которых не действует власть господствующих классов. В такой стране, как Индия, пишет автор, возможны два пути создания «освобождённых зон». Первый заключается в создании их либо в маленьком уголке страны, имеющем в качестве хинтерланда иностранную территорию (например, Нагаленд и Мизорам на востоке Индии), либо в центральных районах с благоприятными природными условиями, неразвитой сетью коммуникаций (ряд районов Мадхья-Прадеш). Второй путь — создание как в горных, так и в равнинных районах небольших и подвижных сельских баз, разбросанных достаточно часто, чтобы обеспечить рассредоточение вражеских сил. В обоих случаях необходима полностью сформированная постоянная революционная армия.

КПИ(мл) избрала второй путь, совершив при этом, по мнению Банерджи, три серьёзные ошибки, которые свели на нет возможность её успеха на этом пути:

- КПИ(мл) не смогла расширить сеть сельских баз, не была создана постоянная армия;

- даже в выполнении ограниченных задач «уничтожения классовых врагов» руководство допустило серьёзные ошибки, в частности, отрыв активистов от масс;

- руководство пренебрегло военными элементами стратегии (с. 266).

Делая упор на политическую пропаганду, руководство КПИ(мл) не вело военной подготовки людей, опасаясь, что это приведёт к «милитаризму» и деполитизации масс (с. 274).

Не было уделено серьёзного внимания экономическим требованиям. Руководство партии слишком рассчитывало на спонтанность крестьянства и недооценивало роль рабочего класса — более многочисленного, чем в Китае. Большой вред партии нанесла фракционная борьба, облегчавшая полиции уничтожение партийных кадров. Борьба в руководстве дезориентировала кадры, особенно в условиях репрессий со стороны государства. В то время, как государство постоянно усиливало репрессивный аппарат и его действия, КПИ(мл) не делала попыток проникновения в индийские вооружённые силы, хотя благоприятные условия для этого были.

Индийское правительство направило против КПИ(мл) всю мощь своей репрессивной машины. Оно усвоило советы У. У. Ростоу, который писал:

«Мы можем научиться предотвращать появление знаменитого моря, в котором Мао учил плавать своих людей. Это требует, конечно, не только соответствующей военной программы устрашения, но программы развития деревни, средств сообщения и индоктринации» (с. 280).

Следуя советам специалистов по борьбе с партизанами и коммунизмом, правительство комбинировало жестокие репрессии против повстанцев с некоторыми уступками массам.

Комбинируя политику «кнута и пряника», И. Ганди стремилась в каждом классе выделить некоторый сегмент и опираться на него отгородиться им от остальной части этого класса, т. е. создать социальные «буферные зоны». Это сегменты должны быть кровно заинтересованы в режиме. Внутриклассовые конфликты должны были стать контрбалансом межклассовых конфликтов. Особенно эффективной политика «кнута и пряника» и создания социальных «буферных зон» партией ИНК оказалась в отношении городской молодёжи. Погасив острое недовольство, ИНК, однако, не выполнил своих обещаний, что нашло отражение в расколе на несколько фракций молодёжной организации ИНК в Западной Бенгалии.

Попытки правительства решить проблемы крестьян путём национализации банков ни к чему не привели. Более того, экономические меры И. Ганди привели к тому же результату, что и «зелёная революция» — усилению неравенства между регионами и классами. В результате политическая ситуация в стране в 1973—1974 гг. обострилась, и 26 июня 1975 г. И. Ганди ввела чрезвычайное положение и посадила в тюрьму лидеров оппозиции. Всё это делалось с активным использованием социалистической и псевдосоциалистической риторики, попытками укрепить с помощью внешней политики «антиколониалистский образ» Индии. Чрезвычайное положение институционализировало авторитарные тенденции. Образ центральной власти приобрёл, как считает Банерджи, «гитлеровскую внешность»; чисто в гитлеровском стиле был выдвинут лозунг: «Индия — это Индира, Индира — это Индия

» (с. 290—291). Стремление И. Ганди создать кружок любимчиков и выдвинуть сына Санджая в качестве реальной власти встревожило многих из тех, кто раньше приветствовал введение чрезвычайного положения. Они опасались, что ориентированное на личную власть правление И. Ганди может в конечном счёте принести классовые интересы в угоду индивидуальным целям. Промышленная буржуазия раскололась на фракции, вступившие друг с другом в жестокую конкуренцию, «стараясь заручиться поддержкой диктаторской клики в Дели, делать на этом деньги, добраться до власти и уничтожить конкурентов. Старшее поколение ИНК видело угрозу в появлении нового поколения молодёжи, не собиравшегося ждать, пока ветераны уйдут сами

» (с. 291). В это время Ганди почувствовала, что её образ на Западе тускнеет: лидер «самой демократичной» страны Азии держит в тюрьме деятелей оппозиции. Уверенная своими помощниками в благоприятном исходе, И. Ганди согласилась на проведение в январе 1977 г. общих выборов, на которых она потерпела поражение от коалиционной партии Джаната. Поражение Ганди отразило желания как господствующих, так и угнетённых классов. Господствующий класс опасался индивидуалистических тенденций власти Ганди и боялся народного взрыва в качестве реакции на её политику. Массы были раздражены сносом трущоб, арестами, кампанией насильственной стерилизации. Однако народ, подчёркивает автор, не понимает классового характера режима, его интересы ограничиваются увеличением покупательной способности и устранением наиболее одиозных аспектов классового угнетения. Именно это делает его массой, подверженной манипуляциям и политической демагогии. Не случайно, толпа, возмущавшаяся политикой И. Ганди, через три года опять проголосовала за неё.

К концу 70‑х годов положение индийских народных масс продолжало ухудшаться. В 1979—1980 гг. число живущих за чертой бедности увеличилось с 46 до 50 % (с. 293); закупки зерна за рубежом вели к росту торгового дефицита. Бедность значительной массы населения ограничивает покупательную способность и тормозит развитие промышленности. Индия стремится к экспорту, однако, чтобы конкурировать на мировом рынке приходится либо продавать товары по более дешёвым ценам, либо начинать экспортировать такие товары, как, например, сахар, морскую рыбу, что сразу бьёт по бедноте. Всё это прокладывает дорогу в страну ТНК. Чтобы приостановить ухудшение положения своих внешних платежей, Индия прибегает к крупным внешним займам (в 1979—1980 гг.— 13 670 млн рупий, в 1980—1981 гг.— 23 410 млн) (с. 295). Однако большая часть их уходит на выплату долгов, сделанных ранее.

Банерджи считает, что правящие классы Индии будут во всё большей степени зависеть от внешней помощи и что советско-американское сотрудничество и соперничество может помочь господствующим классам Индии создать основы для экономического роста. Однако эти факторы не способны помочь решить внутренние противоречия. От последних режим будет отделываться мерами ad hoc и общая тенденция будет заключаться в его ужесточении и усилении авторитаризма. Политические события 1974—1980 гг. (введение чрезвычайного положения, поражение ИНК после 30‑летней монополии на власть и последующее возвращение И. Ганди) заставляют думать, «что индийский народ обречён на прохождение через циклический отлив и прилив радикального течения и консервативной консолидации

» (с.297). В немалой степени этому способствует отсутствие руководства со стороны революционной партии.

Каково было состояние КПИ(мл) в 1974—1980 гг. и каковы её перспективы на будущее? Партии удалось сохранить базы, по крайней мере, в двух районах — в лесах Телинганы (Андхра-Прадеш) и в дистрикте Бходжпур (Бихар). В лесах Телинганы, раскинувшихся в Каримнагаре, Варангале, Хаммаме к западу от г. Годавари и в восточном Годавари по другую сторону реки действует Революционно-коммунистический комитет во главе с Чандра Пулле Редди, за голову которого полиция обещает 100 тыс. рупий. Эта группа действует в условиях борьбы адиваси с чиновниками лесного ведомства (леса законтрактованы домом Бирла). Степень безопасности партизан и помощи им со стороны крестьян видна из сообщений одного шведского журналиста, который провёл несколько дней с наксалитами. Они свободно перемещались по дистрикту, в котором чрезвычайное положение сохранялось уже в течение 10 лет и в котором находилось 20 тыс. полицейских.

В последние годы группа Редди прибегает к оружию только для самозащиты; главным образом, она организует забастовки, ведёт пропаганду и стремится политизировать крестьян. В Телингане (дистрикты Каримнагар и Адилабад) есть и последователи Ч. Мазумдара — группа «Народная война» во главе с Кондапалли Ситхарамайя, ветераном восстания 1946—1951 гг. Однако они также перешли главным образом к мирным формам борьбы.

Тактики «уничтожения классовых врагов» продолжает придерживаться группа в Бходжпуре, зажатом между реками Гангом на севере и Соне на юго-востоке. Усовершенствования ирригации привели к тому, что в районе появилось значительное число богатых землевладельцев (из высших каст), на полях которых работают наёмные работники (из низших каст), подвергающиеся жестокому социальному угнетению: даже ношение чистого дхоти хариджанином может вызвать отрицательную реакцию со стороны землевладельцев; часто даже жена и дочери не принадлежат хариджанину, являясь объектом постоянной сексуальной тирании со стороны землевладельца и его наёмников.

В Бходжпуре группа КПИ(мл) (в настоящее время её возглавляет Винод Мишра) постоянно проводит политику «уничтожения классовых врагов»; происходят сражения — продолжительностью от нескольких часов до нескольких дней — между партизанами и полицией. У партизан есть деревни, где хижины связаны друг с другом подземными ходами, что позволяет эффективно противостоять полиции и деморализовать её.

Хотя власть правительства штата Бихар не распространяется на шесть территориальных блоков (анчалов) дистрикта, было бы преувеличением сказать, что опорный пункт КПИ(мл) в Бходжпуре представляет собой «освобождённую зону». Тем не менее, в отличие от Шрикакулама, Наксалбари и Бирбхума, движение в Бходжпуре продолжается довольно длительное время. В значительной степени это обусловлено тесной интеграцией членов партии с крестьянством и местным происхождением руководителей. Движение питает прочный союз между бедными и безземельными крестьянами и молодым поколением середняков, представляющих вместе основную массу населения деревень. Традиция мощного организованного движения среди этих крестьянских общностей, относящихся к средним кастам (ахира, курми, кери),— борьба за социальное равенство и экономические выгоды, направленная главным образом против землевладельцев из высших каст и принявшая идеологию марксизма-ленинизма — помогла образованной молодёжи из средних каст найти союзников из бедноты низших каст. Однако неспособность группы Мишры расширить свою деятельность за пределы Бихара заставляет предположить, что комбинация обстоятельств, характерная для Бходжпура,— совпадение, и союз классов и каст, воинственность середняков, исключительно благоприятные природные условия — вряд ли сможет быть повторена в других частях Индии.

Группы в Бихаре, Телингане и в тюрьмах Западной Бенгалии сделали попытки объединиться (например, в защите на суде обвиняемых наксалитов). Однако с введением чрезвычайного положения эта деятельность оказалась резко ограничена (1 декабря 1975 г. были казнены наксалиты Киста Гоуди Бхумайя). Это была первая казнь политзаключённых в Индии после повешения убийц М. Ганди (с. 306).

Между группами наксалитов существуют значительные разногласия по поводу того, кого считать главным врагом, как относиться к Китаю. Принимая китайскую теорию «трёх миров», большинство нынешних руководителей КПИ(мл) неспособны различить китайскую риторику и реальную политику. Руководители КПИ(мл) ошибочно занижают степень контроля США над индийской экономикой.

Однако тот факт, что КНР перестала поддерживать партизан-коммунистов в странах АСЕАН, а также то, что с середины 1970 г. в целях улучшения отношений с индийским правительством китайское радио перестало сообщать о деятельности КПИ(мл) и наксалитов, может заставить по крайней мере некоторых руководителей КПИ(мл) задуматься и, подобно КПИ(м), занять позицию равноудалённости от СССР и КНР. Но пока большинство групп КПИ(мл) остаётся в послушной зависимости от КПК и идей Мао Цзэдуна. Более того, с проамериканским поворотом КНР наметился сдвиг в отношении к США тех групп КПИ(мл), которые считают США меньшим врагом, чем СССР, и публично выступают за союз с проамериканскими силами внутри Индии. В результате этого «возникает опасность приобретения частью КПИ(мл) правого образа и отхода её от традиций левого движения в Индии

» (с. 313). Учитывая стойкие антиамериканские настроения индийских левых, Банерджи считает, что те члены КПИ(мл), которые хотят установить контакт с этими группами, должны будут либо занять нейтральную позицию к проамериканской политике КНР, либо начать критиковать китайское руководство за его внешнеполитический курс.

Сейчас группы КПИ(мл) переживают процесс «агонизирующих поисков собственной души

», и эта интеллектуальная одиссея далека от завершения. Автор высказывает мысль, что ныне реальной опасностью для КПИ(мл) являются не только репрессии со стороны властей, но и возможность растраты впустую сил в интеллектуальных междоусобицах и подмене реальной борьбы конфликтами программ и резолюций (с. 313).

«Чем раньше они поймут, что рабская приверженность иностранным лидерам и моделям должна быть заменена мастерством в разработке новых социальных механизмов и новой политики для новых ситуаций и что врагов и союзников следует определять в соответствии с объективными условиями, господствующими в Индии, а не исходя из требований внешних сил, тем лучше для их будущей идеологии» (с. 313).

В независимой Индии природа вооружённой борьбы народных масс должна отличаться от национально-освободительного движения во Вьетнаме и в Африке; она также должна отличаться от борьбы в латино-американских странах, где диктатура господствующих классов и государства носит явный характер.

«В Индии империалисты действуют из-за кулис, и маска демократии прочно приросла к внешнему облику тоталитарной системы. Это страна, где инакомыслящих убивают под поток правильных слов; где оппозицию подавляют в соответствии с точно разработанными ритуалами и правилами; где лицемерные законы издаются и тут же лишаются силы посредством конституционных и юридических процедур; где власть предержащие надеются одурачить мир, заставить его поверить в то, что вызов со стороны вооружённых революционных сил незначителен, и тем не менее реагируют на них жестокими репрессиями, как только они где-либо обнаруживаются; где Индира Ганди оплакивает жертвы чилийской диктатуры или смерть Бобби Сэндса в ирландской тюрьме, в то время как заключённых — членов КПИ(мл) пытают и убивают в индийских тюрьмах» (с. 314).

В такой ситуации, пишет Банерджи, революционеры-коммунисты должны будут выработать тактику, достаточно глубокую, чтобы действовать под маской демократии, но в то же время, достаточно боевую для ведения наступательных действий против режима и, в случае необходимости, захвата власти. Для этого необходимо учесть опыт 14 лет борьбы. Быть может это удастся новому поколению революционеров КПИ(мл)?

Примечания

Сегодня, 8.02.23 в 6:12 умер Игорь Мангушев, позывной «Берег», от последствий огнестрельного ранения в голову.

Сегодня, 8.02.23 в 6:12 умер Игорь Мангушев, позывной «Берег», от последствий огнестрельного ранения в голову.